Entre les mains d’un musicien, le hautbois produit sans doute l’un des sons les plus envoûtants qui soient. Mais il est bien plus qu’un instrument : il est un voyage sonore à travers les siècles. À lui seul, il raconte une histoire millénaire où se mêlent savoir-faire ancestral, innovations techniques et métissage culturel. Une histoire dont nous continuons d’hériter aujourd’hui. Une histoire que nous vous contons dans cet article fleuve. - Les origines du hautbois chez les civilisations antiques

- Son développement fulgurant en Europe dès le XVIIe siècle

- Les secrets de sa fabrication artisanale

- Son rôle dans la musique contemporaine

- Et bien plus encore.

Une invitation au voyage sonore à travers les siècles 🎶

Qu'est-ce que le hautbois ? Définition et caractéristiques principales

Nulle brume matinale ou clameur de cathédrale ne saurait traduire l'émotion brute que suscite le premier souffle d’un hautbois. Instrument à vent de la famille des bois, le hautbois en impose par un design aussi strict qu'audacieux : un tube allongé, façonné dans des essences précieuses, muni d'une anche double — délicate membrane de roseau taillée à la main — et animé par une perce conique qui façonne ses timbres. Il est loin d’être une simple curiosité orchestrale, soyons clairs ! Sa sonorité, tour à tour poignante comme une plainte ou cristalline comme un rire d’enfant, traverse les siècles avec une insolence rare.

Un détail qui me hante encore : la toute première fois que j’ai entendu ce timbre inclassable, c’était dans une église romane, entre deux silences lourds de mystère. Une jeune hautboïste a lancé une note douce-amère qui a littéralement suspendu le temps ; il m’a fallu plusieurs mesures pour revenir à moi. Ce n’est pas anodin : le hautbois possède un pouvoir expressif qui met au défi n’importe quel instrumentiste chevronné !

Le hautbois appartient ainsi à une longue dynastie : il côtoie le cor anglais, le hautbois d’amour et même certains chalumeaux dans la grande famille des vents à anche double. Sa mécanique obéit aux lois implacables de l’acoustique mais son âme ne se laisse dompter que par des mains expertes.

L'origine ancestrale du hautbois : des civilisations anciennes à la chalemie médiévale

Loin des fastes baroques européens, les origines du hautbois plongent leurs racines dans les premières civilisations méditerranéennes et africaines. On retrouve trace d’instruments apparentés dès l’Antiquité : de l’aulos grec au zurna ottoman. Mais c’est véritablement avec la chalemie médiévale, ou chalamelle (pour les puristes), que se dessine un ancêtre direct du hautbois contemporain.

La chalemie — ce tube robuste en bois tourné, souvent décoré selon les canons gothiques — se distingue par son anche double massive et sa perce conique grossière. Elle servait aux rituels autant qu’aux réjouissances populaires, exigeant souffle puissant et doigté acrobatique. Un savoir-faire ancestral s’y cristallise : chaque artisan façonne sa perce selon ses secrets d’atelier, chaque village transmet ses variantes ornementales.

« Des bords du Nil aux places italiennes du Moyen Âge, rares sont les cultures n’ayant pas inventé leur propre voix soufflée ; partout où il y a vent et bois taillé, il y eut musique… »

Pour saisir toute la portée évolutive du hautbois, il suffit d’observer sa généalogie foisonnante : chaque mutation technique traduit non un simple progrès mais un choix esthétique majeur guidé par l’écoute collective. Loin d’être figée dans ses oripeaux anciens, la tradition s’avère donc éminemment dynamique !

Pour explorer plus avant cette constellation instrumentale et comprendre où se situe exactement le hautbois dans le grand arbre généalogique musical : familles, origines et classification des instruments de musique.

L'ascension du hautbois dans la musique occidentale : de Lully à l'ère romantique

La naissance du hautbois baroque : Hotteterre et Philidor, artisans du son nouveau

Le passage du XVe au XVIIe siècle marque une rupture franche — soyons clairs, il n'est pas exagéré de parler de révolution instrumentale ! C'est à Paris, bouillonnante d'esprits novateurs, que le hautbois s'émancipe enfin grâce à deux familles incontournables : Hotteterre et Danican Philidor. Les ateliers de ces facteurs visionnaires voient naître, vers 1650, le véritable hautbois baroque : un instrument désormais en trois corps (au lieu du tube monobloc des anciens chalumeaux), doté d'une anche raffinée, d'une perce conique mieux maîtrisée et — c'est capital — d'une unique clé métallique pour la note la plus grave.

Ce n'est pas un hasard si la dynastie Hotteterre fut aussi celle des musiciens de cour et des inventeurs d'instruments ! Leur génie collectif dépasse la simple lutherie : ils réinventent l'équilibre entre expressivité et ergonomie, offrant aux compositeurs et interprètes un outil évolutif comme jamais auparavant. Danican Philidor, lui aussi issu d’une famille de musiciens-facteurs à Versailles, perfectionne le modèle français, bientôt exporté dans toute l’Europe. La sonorité gagne en finesse sans sacrifier la puissance primitive héritée de la chalemie.

Ce minimalisme technique – une seule clé – force paradoxalement les musiciens à développer une virtuosité digitale phénoménale ! Anecdote crue : on raconte qu’un apprenti hautboïste pouvait se voir interdire pendant des années l’accès au bal par les maîtres s’il ne maîtrisait pas cette fameuse clé unique… obsession sonore ou rite initiatique ? Difficile à trancher mais bien réel !

Le hautbois, star de la musique baroque : son rôle dans les œuvres de Lully, Haendel et Bach

Dès son adoption par les orchestres royaux — on pense évidemment à Lully qui impose le hautbois dans ses ballets et tragédies lyriques dès 1657 — l’instrument s’impose comme une voix irremplaçable. Sa sonorité évolutive, oscillant entre éclat pastoral et intensité tragique, séduit également Haendel (sublimes solos dans ses oratorios) et Bach (écoutez la Passion selon Saint Matthieu !). Là où la clarinette peinera encore à trouver sa place (voir les différences entre le hautbois et la clarinette), le hautbois tisse déjà ses arabesques mélodiques avec une aisance provocante.

La richesse expressive vient surtout de ce jeu sur l’anche double : chaque phrasé peut passer du murmure au cri en un souffle. Difficile de rester insensible devant cette présence quasi vocale qui dialogue avec les cordes ou répond aux chœurs – aucun autre bois ne parvient alors à égaler cette palette émotionnelle.

L'évolution vers le hautbois classique et romantique : changements techniques et répertoire

Au XVIIIe siècle, on observe un véritable chantier permanent sur l’instrument. Chaque décennie apporte son lot d’améliorations issues d’un dialogue féroce entre facteurs et virtuoses. Le hautbois gagne progressivement :

- Un nombre plus important de clés (de 1 à parfois 10 avant 1800)

- Une perce conique affinée pour faciliter les passages chromatiques

- Des matériaux sélectionnés pour leur densité acoustique (buis puis ébène)

- Une embouchure retravaillée permettant plus de flexibilité dynamique

- Une mécanique repensée pour permettre des traits rapides jamais imaginés auparavant

Chacune de ces innovations traduit moins une recherche vaine qu’une nécessité vitale : il faut rivaliser avec les cordes puissantes du nouvel orchestre classique, sans perdre l’intimité ni la couleur singulière du timbre ancestral.

Le déclin temporaire et le renouveau du hautbois à l'époque romantique

L’avènement du XIXe siècle ne ménage pas le hautbois. Tandis que vents métalliques et clarinettes modernes séduisent compositeurs et chefs d’orchestre en quête de volume sonore titanesque, le hautbois traverse une éclipse brutale. Beaucoup parlent même d’un "déclin" — c’est oublier trop vite que cet effacement cache en réalité une mue profonde !

De nouveaux facteurs (Triébert en tête) introduisent mécaniques complexes et perces révolutionnaires ; soudainement, le hautbois retrouve brillance ET agilité expressives adaptées aux exigences romantiques. Ce n’est pas anodin : certains chefs-d’œuvre tardifs témoignent d’une résurgence flamboyante où s’entremêlent nostalgie bucolique du passé baroque et lyrisme neuf,

aussi bien chez Berlioz que chez des compositeurs mineurs oubliés aujourd’hui…

Au cœur du hautbois : mécanique, sonorité et fabrication d'exception

Comment le son prend vie : le rôle crucial de l'anche double

Dans les coulisses charnelles du hautbois, trône une énigme ingénieuse : l’anche double. Deux languettes microscopiques de roseau, taillées avec une précision maladive, sont liées à leur base puis insérées dans le bocal. Lorsque l’instrumentiste insuffle l’air, ces fines lamelles entrent en vibration — ni trop lâches (sinon le souffle se perd), ni trop serrées (le son est alors bridé). Le miracle advient seulement quand la tension, l’humidité du roseau et la pression d’air s’équilibrent ; la sonorité naît d’une lutte incessante entre fragilité et puissance. Toute la magie réside là : c’est l’anche qui impose sa couleur, ses caprices, ses cris ou ses soupirs sur chaque note.

Il suffit d’un souffle mal ajusté pour que tout s’effondre… Mais quand la rencontre a lieu — entre deux silences —, cette fragilité se mue en une force sonore bouleversante. On ne maîtrise jamais totalement l’anche : c’est un pacte renouvelé à chaque concert.

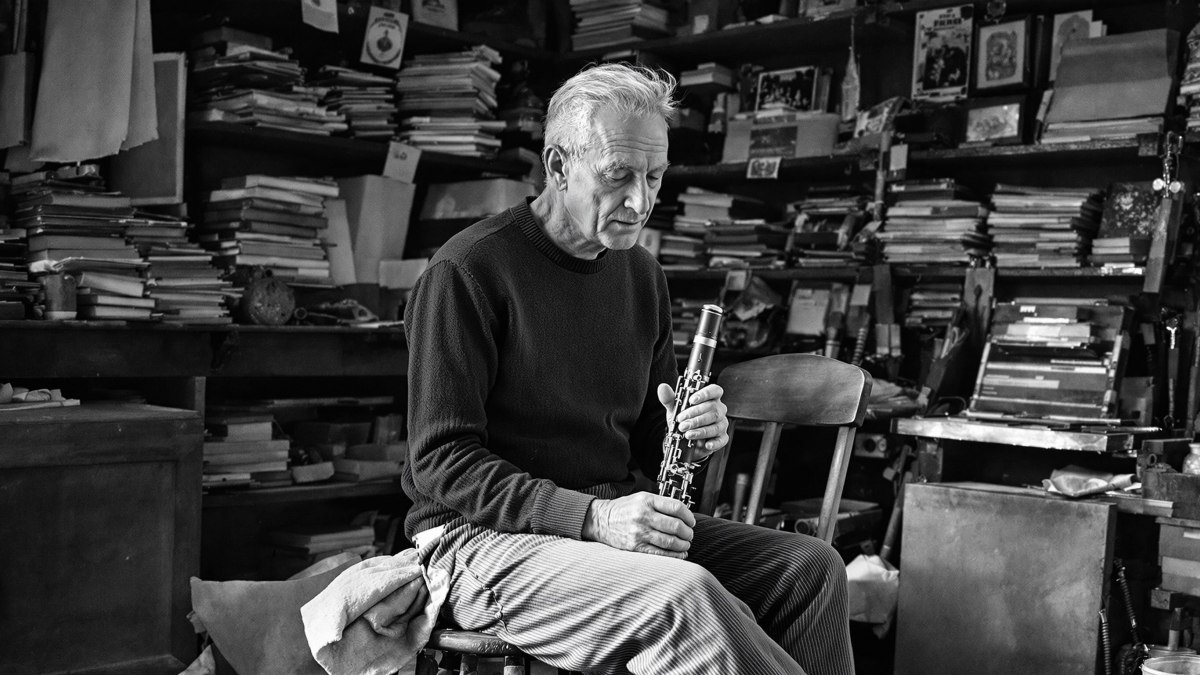

Ce n’est pas anodin : on dit parmi les musiciens que « le hautboïste fabrique autant qu’il joue son instrument ». Des artisans fascinent par leur art minutieux de gratter, couper, ligaturer… et tant pis si chaque anche ne dure parfois que quelques heures !

La magie de la perce conique et l'influence sur la sonorité du hautbois

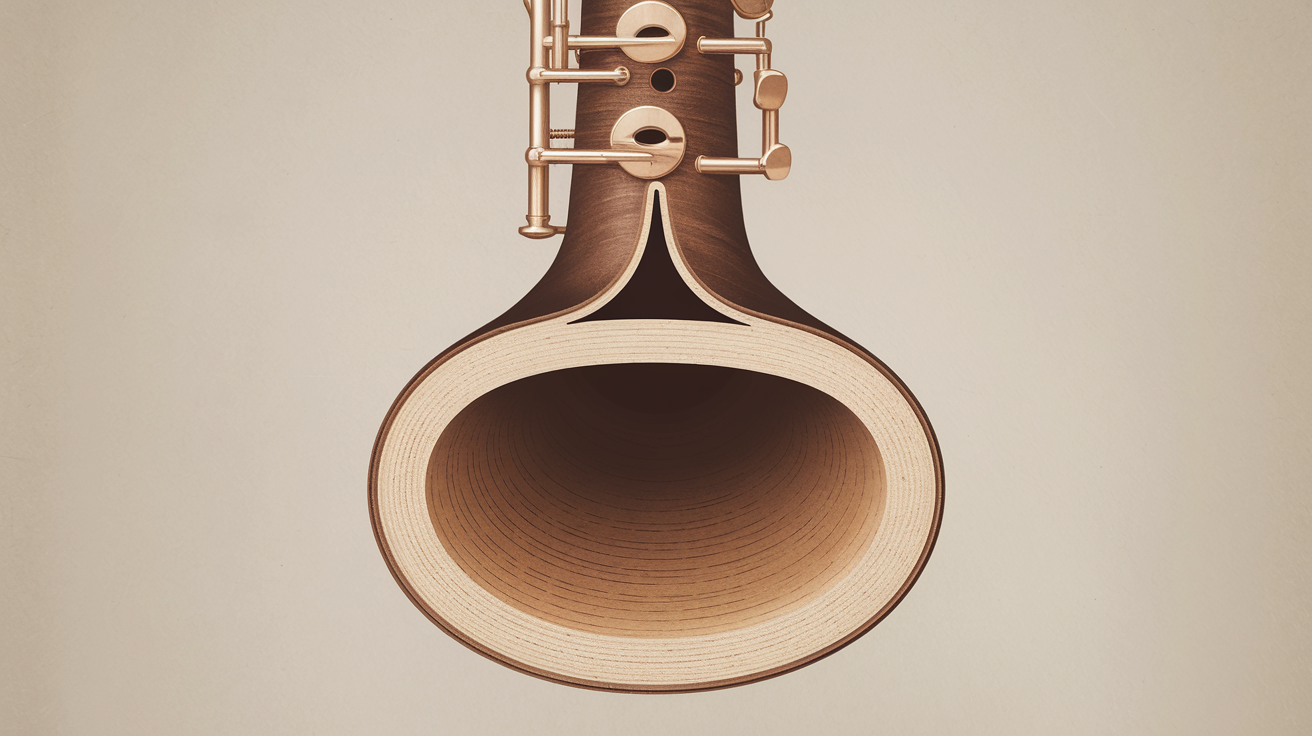

On évoque souvent "la conicité" comme un simple détail technique — erreur grave! La perce conique, c’est-à-dire ce canal interne qui s’élargit subtilement depuis l’anche jusqu’au pavillon, est le véritable cœur acoustique du hautbois. En guidant les vibrations issues de l’anche double, elle module leur intensité et leur richesse harmonique. Résultat : un timbre à la fois rond, perçant et nuancé. Cette architecture interne favorise la projection soloïstique sans sacrifier la chaleur (ce que les perce cylindriques des clarinettes peinent à offrir). Soyons clairs : changer un millimètre de conicité bouleverse impitoyablement toute la palette expressive!

Légende : La perce conique, cœur acoustique du hautbois, guide et amplifie le son produit par l’anche.

Les matériaux nobles : du buis à l'ébène, le bois qui chante

La matière elle-même n’a rien d’anodin dans cette alchimie sonore. Les luthiers renoncent volontiers aux essences banales : seul un bois dense supporte les exigences extrêmes de pression et d’humidité imposées par le jeu quotidien. Autrefois dominant, le buis offre rondeur feutrée mais se fend tristement avec le temps. Aujourd’hui règne surtout l’ébène du Mozambique ou du Gabon – prince sombre dont la densité confère au hautbois sa puissance et sa stabilité ; pour autant certaines maisons perpétuent des essais sur des bois rares comme le grenadille ou même les palissandres.

On oublie trop vite que chaque arbre sélectionné subit un vieillissement drastique (jusqu’à 20 ans parfois!) avant d’accéder à la dignité instrumentale. Ce soin relève d’un savoir-faire ancestral hérité des maîtres-luthiers européens ; il fait partie intégrante du patrimoine musical mondial.

- Buis : Son chaud mais fragile ; utilisé historiquement pour les modèles baroques.

- Ébène (Mozambique/Gabon) : Excellente stabilité mécanique ; timbre profond et brillant.

- Grenadille : Dureté exceptionnelle ; projection puissante.

- Palissandre : Plus rare ; nuances colorées dans le timbre.

Les systèmes de clés : de la simplicité à la complexité du système Boehm

La mécanique apparente du hautbois mérite qu’on s’y attarde sans complaisance. Aux origines régnait une seule clé métallique sommaire ; autant dire que jouer chromatiquement relevait de l’exploit sportif! C’est au XIXe siècle qu’émerge une révolution technique inspirée par H. Klosé et L.-A. Buffet avec leur fameux système Boehm (d’abord inventé pour la clarinette) — conception ensuite adaptée puis raffinée par des facteurs comme G. Triébert pour répondre aux particularités acoustiques du hautbois.

Désormais ce système multiplie leviers, ressorts et plateaux pour permettre une justesse inédite sur toute l’étendue de l’instrument… mais aussi une virtuosité autrefois impensable!

Pour ceux que fascinent ces innovations techniques (ou d’autres bizarreries instrumentales) je recommande vivement ce tour d’horizon insolite : découvrez des instruments de musique insolites.

Les familles de facteurs d'instruments : un héritage de savoir-faire (Triébert, Lorée, Marigaux...)

Impossible ici d’occulter ceux qui ont tissé ce fil rouge technique et esthétique au fil des siècles. La dynastie des Triébert (Charles Louis, Frédéric) porte littéralement la facture française ; François puis Lucien Lorée héritent des secrets mécaniques avant d’imposer dès 1906 leur modèle "Conservatoire", devenu standard mondial moderne ! Et Marigaux ? Leur niveau artisanal flirte avec l’obsession maniaque pour chaque détail acoustique…

« Entreprise du Patrimoine Vivant » n’est pas juste un label honorifique : il signifie que ces maisons perpétuent un art manuel rare en danger face à la vulgarisation industrielle — soyons clairs ! Sans elles il est probable que le hautbois aurait sombré dans une banalité tiède ou disparu devant les assauts commerciaux asiatiques.

Mon opinion ? Ces facteurs incarnent bien plus qu'un métier ou une tradition familiale : ils garantissent une diversité sonore irremplaçable dans notre paysage musical contemporain. Et franchement ? J’ai toujours trouvé suspect qu’on veuille uniformiser ces voix singulières… Rien n’égale le frisson d’entendre un Lorée ancien dialoguer avec un Marigaux moderne sous une même voûte.

L'héritage vibrant du hautbois

Soyons clairs, ignorer le hautbois, c’est perdre une clef essentielle de notre patrimoine sonore. De la tradition grecque antique à l’opulence des cours baroques, chaque génération a laissé son empreinte sur cet instrument — et ce n’est pas anodin ! Le hautbois, fort d’un héritage historique à la fois ancien et riche, continue d’incarner la rencontre entre passion, savoir-faire ancestral et quête inlassable de perfection technique. Entre deux silences, son timbre perce les siècles avec une insolence tranquille : il raconte tout aussi bien la fête populaire que l’intimité sacrée d’un chœur.

Chaque note que vous entendrez — ou tenterez de jouer — porte en elle les mystères d’ateliers oubliés, l’audace des facteurs et l’âme vibrante de musiciens obstinés.

Je vous invite sans détour à écouter un solo de hautbois dans une œuvre symphonique ou à découvrir cet instrument au détour d’un concert local. Mieux encore : osez essayer par vous-même ce voyage sonore unique !

Le hautbois, un trésor sonore de notre patrimoine !