« Le Poinçonneur des Lilas » : l’épopée involontaire du premier tube de Gainsbourg

Oublions tout préambule attendu, car c'est dans la moiteur des sous-sols parisiens que Serge Gainsbourg donne son premier coup de poinçon sur la chanson française.

La naissance d'un succès inattendu : contexte de création et sortie

En 1958, Serge Gainsbourg n’est ni icône ni scandale ; il traîne ses guêtres dans les cabarets enfumés de Pigalle, hésitant entre pinceau et guitare, entre faïence artistique et mélancolie musicale. Encouragé par Francis Claude, alors éminence grise du texte chanté, Gainsbourg franchit le Rubicon : il propose « Le Poinçonneur des Lilas » pour une compilation titrée avec une ironie mordante, "Du poil dans la main" (expression désignant un fainéant – déjà tout un manifeste !).

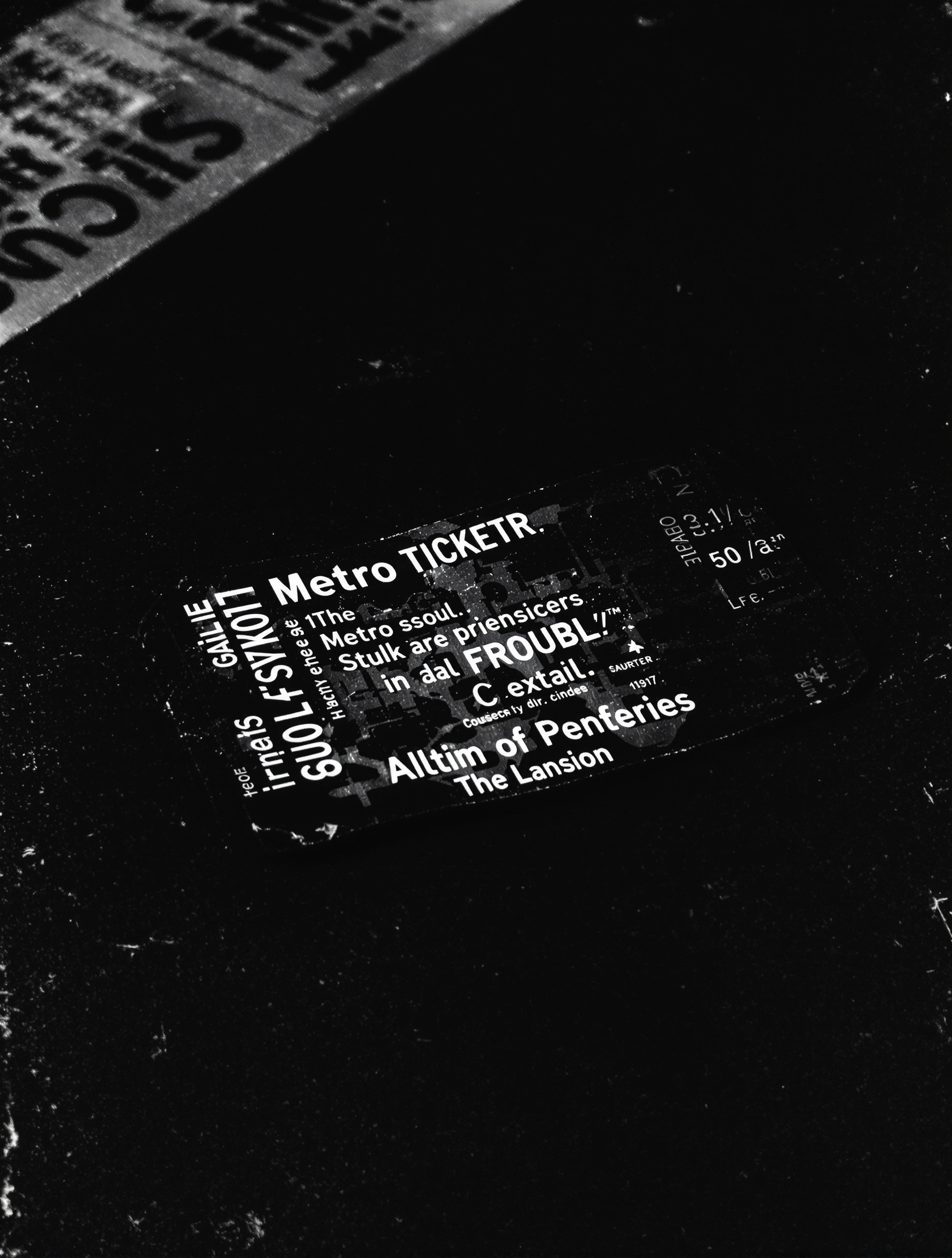

Ce titre s'impose comme une carte de visite singulière : ici point de romance yéyé ou d'élan joyeux mais le monologue résigné d'un employé anonyme du métro, obsédé par la répétition mécanique de son geste—perforer, perforer encore. Le mot "poinçonneur", ce travailleur chargé autrefois de perforer les tickets dans le métro parisien, s'érige soudain au rang d'allégorie moderne. À côté des grandes envolées lyriques des années 50, cette chanson fait tache… ou plutôt laisse une trace indélébile par sa lucidité acide et sa trivialité poétique.

Pour comprendre l’influence profonde de cette chanson sur la tradition française des années 50, vous pouvez approfondir ce pan oublié en consultant notre article dédié à l’influence de la chanson française des années 50.

L'accueil du public et de la critique : d'emblée, un phénomène

Dès ses premières diffusions en radio puis sur scène, « Le Poinçonneur des Lilas » jette un froid ravi dans les oreilles policées. Les programmateurs hésitent : est-ce trop morose ? Est-ce génial ? Rapidement pourtant, le public s’empare du refrain entêtant (« J’fais des trous, des p’tits trous… »), tandis que la critique oscille entre perplexité et admiration devant cette chronique ouvrière décalée. L’univers du cabaret—où se côtoient travestis et marginaux du Paris nocturne—adopte immédiatement Gainsbourg comme celui qui ose chanter l’aliénation urbaine sans pathos ni folklore.

Anecdote glanée auprès d’un ancien journaliste musical : lors de sa première écoute en direct à la radio, nombre d’auditeurs crurent à une farce tant le propos contrastait violemment avec les bluettes de l’époque ! Cette ambiguïté contribue à installer le morceau comme phénomène, marquant un tournant net dans la carrière naissante d’un artiste qui allait toujours préférer le hors-piste aux sentiers battus.

Décryptage des paroles : Au-delà de la perforation, l'écho d'une vie en suspens

Sauf à détourner les yeux, on ne peut ignorer la brutalité silencieuse du métier de poinçonneur.

Le métier de poinçonneur : entre réalité et métaphore

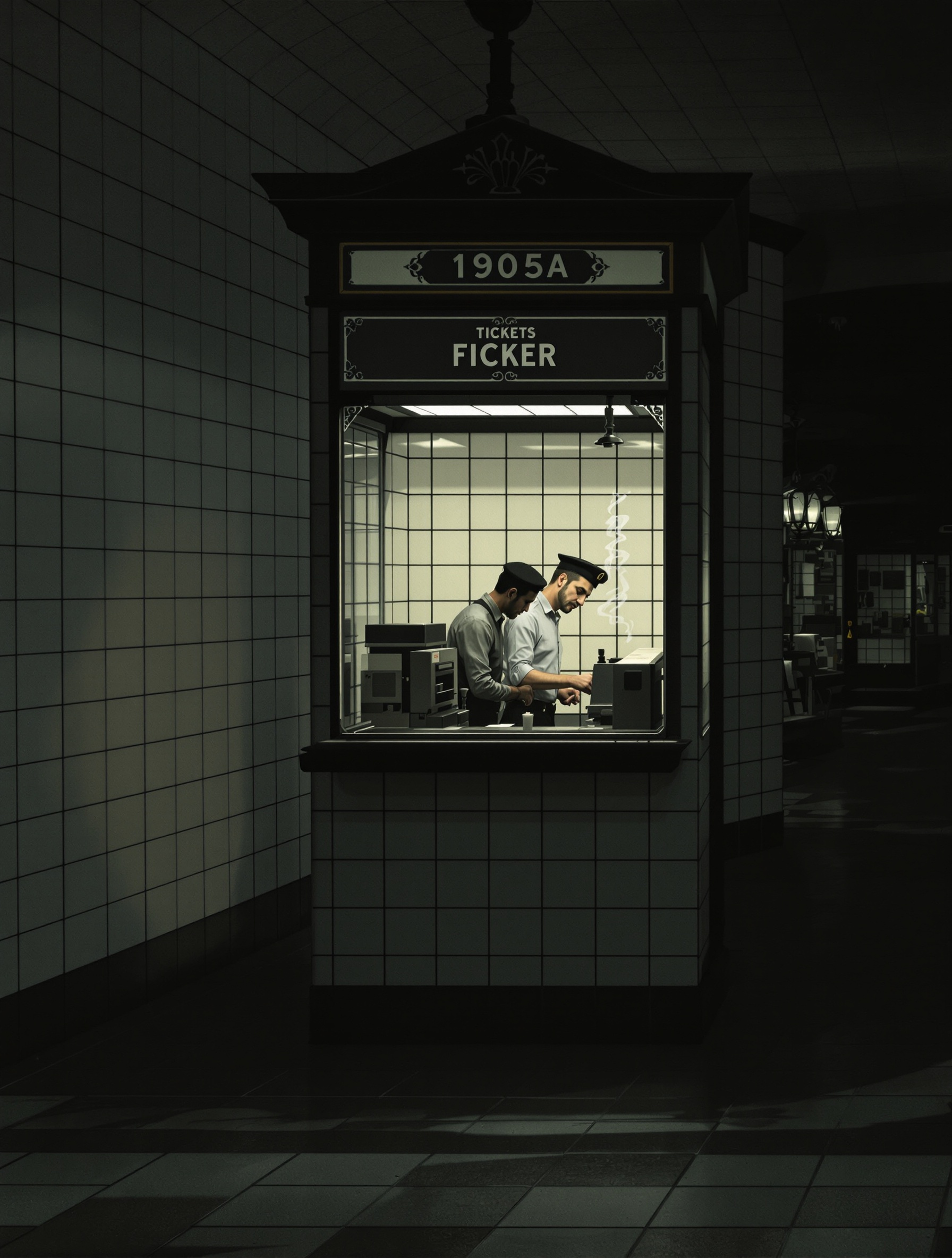

Le « poinçonneur » dans le métro parisien des années 50 n’est ni un simple employé ni un rouage anodin. Son rôle était d'attendre, posté dans une guérite étriquée, le flux humain. Il devait perforer chaque ticket tendu, geste après geste, du matin au soir. Le bruit sec du poinçon traversait la faïence crue du métro – un cliquetis métallique aussi régulier qu’un métronome triste. La définition même du mot : le poinçonneur est ce salarié chargé de valider les billets des passagers en perçant un petit trou dans le carton d’un coup de poinçon. Métier modeste ? Certes. Mais surtout répétitif, mécanique, sans horizon ni variation.

Ce mouvement perpétuel – attendre, perforer, recommencer – incarne la routine réductrice qui nourrit toute la chanson : l’acte physique se double rapidement d’une dimension métaphorique. La « perforation » n’est plus qu’une action ; elle devient la marque indélébile d’une existence rongée par la monotonie, où chaque ticket troué est comme un jour perdu.

« Je suis l’employé modèle, toujours à l’heure »

Ici, le refrain entêtant agit comme un mantra désenchanté : l’aliénation s’infiltre jusque dans le vocabulaire du quotidien.

La monotonie du quotidien : une mélodie lancinante

La chanson de Gainsbourg ne fait aucune concession à l’illusion lyrique : elle expose une vie « en suspens », prisonnière du cycle imposé par les cadences urbaines. L’aliénation, au sens marxiste, qualifie ici la dépossession de soi par le travail répétitif et déshumanisant – quand le salarié cesse d’être sujet pour devenir simple extension de son outil ou de sa tâche.

On retrouve chez Gainsbourg cette lucidité rare en chanson française des années 50 : il capte avec cruauté cette sensation d’être condamné à « faire des trous » jusqu’à effacer peu à peu sa propre identité. La routine n’est pas seulement subie physiquement ; elle s’installe psychiquement. Et c’est là qu’explose toute la modernité du texte : anticipation amère des débats sur le sens perdu du travail contemporain.

Les rêves d'évasion : des vagues aux nuages, une soif de liberté

Pourtant, la poésie ne capitule pas face à la grisaille ! Le poinçonneur rêve d’ailleurs inaccessibles – il évoque les cieux étoilés et les mers lointaines comme autant de brèches lumineuses vers ailleurs. Les figures stylistiques foisonnent : allitérations hypnotiques (« Des p’tits trous... »), images célestes inattendues dans l’univers souterrain… Serge Gainsbourg insuffle ainsi à ce décor sordide une beauté dérobée.

- Les étoiles visibles au-dessus des rails imaginaires ;

- Le ciel et ses promesses lointaines ;

- Les vagues qui représentent l’appel du large ;

- Le vol fantasmé loin « vers Cythère » ;

- L’évocation directe du suicide comme seule échappatoire possible.

Là où nombre de chansons yéyé se contentaient d’un exotisme léger ou d’un rêve naïf (« La vie en rose », « Sous le ciel de Paris »), Gainsbourg ose introduire une tension tragique entre aspiration et impossibilité : ici on rêve pour mieux mesurer l’enfermement.

Ce n’est donc pas simplement une complainte ouvrière mais un poème corrosif sur la condition humaine moderne – où même les petites failles deviennent occasions pour que s’infiltre le sublime… ou parfois le désespoir.

Serge Gainsbourg et "Le Poinçonneur des Lilas" : une projection intime et universelle

Il suffit d’un regard affûté sur la trajectoire de Serge Gainsbourg, pour comprendre que derrière le « poinçonneur » des Lilas se tapit aussi l’homme Gainsbourg—angoissé par le monde, son époque, et ses propres limites.

Gainsbourg le compositeur, Gainsbourg l’interprète : une dualité révélatrice

Lucien Ginsburg – devenu Serge Gainsbourg par nécessité de travestir son identité – n’a jamais supporté les carcans. Profondément marqué par la littérature, le jazz et la poésie, il débarque sur scène dans les cabarets humides et enfumés du Paris d’après-guerre, oscillant entre peinture et chanson « mineure ». Son rapport à la musique est ambivalent : il considère la chanson comme un art subalterne – « art mineur » – mais s’y engage justement pour en subvertir les codes.

Le personnage du poinçonneur incarne ce trouble intérieur : routine abrutissante, solitude de l’employé modèle. Mais c’est aussi un autoportrait en creux : Gainsbourg se projette dans la guérite du métro comme il se sent prisonnier des cases où l’industrie veut l’enfermer. Compositeur raffiné mais interprète mal-aimé, il fait de la répétition (des gestes ou des notes) une matière première artistique… mais non sans douleur.

Le personnage comme miroir de l'artiste : angoisses et aspirations

Derrière le masque du poinçonneur perce celle d’un artiste qui doute. Ce n’est pas un hasard si le refrain lancinant rappelle la peur de disparaître sous la routine, thème obsédant chez Gainsbourg lui-même. Sa propre vie privée, chaotique jusqu’à sa rencontre avec Jane Birkin (bien après cette chanson), fut marquée par un sentiment d’isolement, entre ambitions contrariées et besoin viscéral d’écrire pour ne pas sombrer.

L’influence de Boris Vian est ici centrale : c’est lui qui encourage Gainsbourg à embrasser l’art « mineur », à oser des textes décalés et provocateurs dans des lieux comme le cabaret Milord l’Arsouille. La scène parisienne foisonne alors d’expérimentations — on y croise ouvriers fatigués, travestis flamboyants, poètes maudits. Dans cet univers sans fard ni décorum bourgeois, Gainsbourg découvre qu’on peut parler vrai : donner voix aux invisibles.

Le cabaret fut pour lui laboratoire et refuge — là où déconstruire les conventions sans craindre le ridicule.

Opinion section

Gainsbourg fut en vérité un « poinçonneur » du verbe : chaque mot soigneusement perforé dans la partition collective du quotidien français. Mais si le vrai poinçonneur fait des trous pour valider un passage éphémère, Gainsbourg vise une immortalité paradoxale : transpercer l’oubli par l’acuité poétique.

L'influence des cabarets et de Boris Vian : audace & expérimentation

On ne saurait trop insister sur l’importance des cabarets parisiens dans la genèse du style gainsbourien : c’est là que s’affirme son goût pour l’ironie mordante, les jeux de mots acides et les allitérations faussement désinvoltes. Boris Vian fut son passeur vers cette école de liberté – refusant toute mièvrerie, préférant choquer ou intriguer plutôt que séduire platement.

Anecdote rarement relayée : lors d’une nuit blanche au Milord l’Arsouille, Vian aurait dit à Gainsbourg « Ton spleen vaut mieux qu’un sourire forcé »… voilà qui scelle une filiation !

La chanson comme catharsis : transformer la mélancolie en art

Pour Gainsbourg, écrire "Le Poinçonneur des Lilas", c’est transmuter sa propre mélancolie en objet artistique affûté. Si le peintre qu’il rêvait d’être a dû s’effacer devant le musicien alimentaire (« contraint », disait-il souvent !), il trouve dans la chanson un espace cathartique unique — capable de dire avec précision ce que la société tait ou ignore. Les murs de faïence froide du métro deviennent alors image superbe (et cruelle) de notre fragilité humaine : chaque fissure amplifie notre solitude mais laisse filtrer une lumière inattendue.

La chanson n’est pas seulement récit d’une aliénation ouvrière ; elle est radiographie sensible des êtres qui font semblant d’avancer tout droit alors qu’ils tournent en rond…

Pour suivre ce cheminement créatif hors normes et voir comment cette esthétique s'est radicalisée ou sublimée par la suite chez Gainsbourg : L’évolution musicale de Serge Gainsbourg.

L'héritage du "Poinçonneur des Lilas" : un symbole culturel durable

Difficile d’imaginer que cette ritournelle sur la vie minuscule du métro allait marquer un séisme dans la chanson française.

"Le Poinçonneur des Lilas" comme emblème de la vie parisienne et ouvrière

Lorsque Serge Gainsbourg livre en 1958 ce portrait d’un employé du métro à bout de souffle, il ne sait pas qu’il fonde une nouvelle école : celle du réalisme cru et de l'introspection sociale dans la chanson populaire. Fini les couplets enrubannés, place à la langue parlée – rugueuse, directe, dénuée de tout vernis sentimental. La chanson fait voler en éclats le carcan de l’époque.

Avant Gainsbourg, les chansons populaires sont dominées par le style yéyé (mot dérivé de "yeah! yeah!" anglo-saxon), caractérisé par des refrains sucrés et superficiels, où triomphe l’insouciance post-adolescente. Le "Poinçonneur des Lilas", lui, s’en distingue radicalement : ici tout n’est que grisaille, guérite étroite et rêves avortés. L’irruption de l’aliénation et du désespoir ordinaire fait tache d’huile : on ose désormais parler vrai.

La chanson s’impose très vite comme emblème parisien – hymne involontaire des quartiers ouvriers et clin d’œil amer au passé industriel du métro. Elle prolonge aussi une tradition réaliste inaugurée par Prévert ou Piaf mais y adjoint une modernité acerbe, presque clinique dans sa façon d’observer le monde.

🌟🌟🌟🌟🌟 Classer la chanson parmi les incontournables de la discographie française.

Pourquoi la chanson résonne-t-elle encore aujourd'hui ? La modernité du message

Plus de soixante ans après, le message sonne toujours juste dans un monde du travail métamorphosé par la précarité et l’automatisation. Ce qui frappe chez Gainsbourg : il ne se contente pas de dénoncer, il ausculte. Son poinçonneur devient l’archétype universel de celui qui étouffe sous la répétition quotidienne, privé d’identité propre et rêvant d’évasion impossible.

Les chansons contemporaines sur le travail se multiplient (voir GiedRé ou Zachary Richard), mais rares sont celles qui égalent la force subversive du texte gainsbourien. On peut citer pour contraste "Tomates et pommes cuites", bluette alimentaire réduite à la caricature… Là où Gainsbourg taille au scalpel ! Sa lucidité sur l’aliénation moderne reste inégalée.

- Aliénation moderne : Le personnage incarne à merveille ceux dont le métier n’a plus de sens à l’ère digitale — geste inutile devenu automatisable.

- Quête d'identité : La répétition efface toute singularité ; thème éminemment contemporain !

- Réflexion sur le sens du travail : On pressent déjà en filigrane les débats actuels sur le droit au repos, à la créativité…

« Des trous dans ma vie » disait-il — on pourrait tous le signer aujourd’hui. Voilà pourquoi cette chanson traverse les générations sans faiblir.

Le "Poinçonneur des Lilas", bien plus qu'un employé de métro

En définitive, « Le Poinçonneur des Lilas » n’a jamais été qu’une simple chronique sociale : il perce l’écorce du quotidien pour exposer, sans ménagement, la blessure universelle de l’aliénation.

Le destin du poinçonneur épouse celui de Serge Gainsbourg, tous deux piégés dans la répétition et le doute — mais sublimés par une poésie qui s’insinue là où on l’attend le moins. La chanson brise les frontières entre banalité et grandeur, transformant le monologue d’un guichetier en radiographie mordante de l’âme humaine. Son succès tient à cette alchimie rare : donner à voir la solitude moderne, tout en lui offrant une voix d’évasion.

« Le Poinçonneur des Lilas » transcende son sujet initial pour se muer en hymne intemporel à la soif d’absolu, là où chaque petit trou laissé dans un billet devient la trace sensible d’une existence en suspens.