Si vous jouez de la musique, vous avez probablement déjà entendu parler des rythmes "binaires" et "ternaires". Pourtant, nombreux sont ceux qui peinent encore à les définir ou à les distinguer à l’oreille. Ces concepts peuvent parfois sembler abstraits ou intimidants. Cependant, savoir repérer ces deux piliers du rythme est essentiel. En effet, ils structurent la majorité des morceaux que nous écoutons tout en suscitant des sensations et émotions distinctes. Une dimension à laquelle il suffit d’être attentif pour en faire un outil d’écoute et de jeu redoutable. Alors, comment distinguer un rythme binaire d’un rythme ternaire ? Voici tout ce qu’il faut savoir, avec des astuces pour les reconnaître à l’oreille.

Rythme Binaire vs. Ternaire : La Distinction Fondamentale 🎶

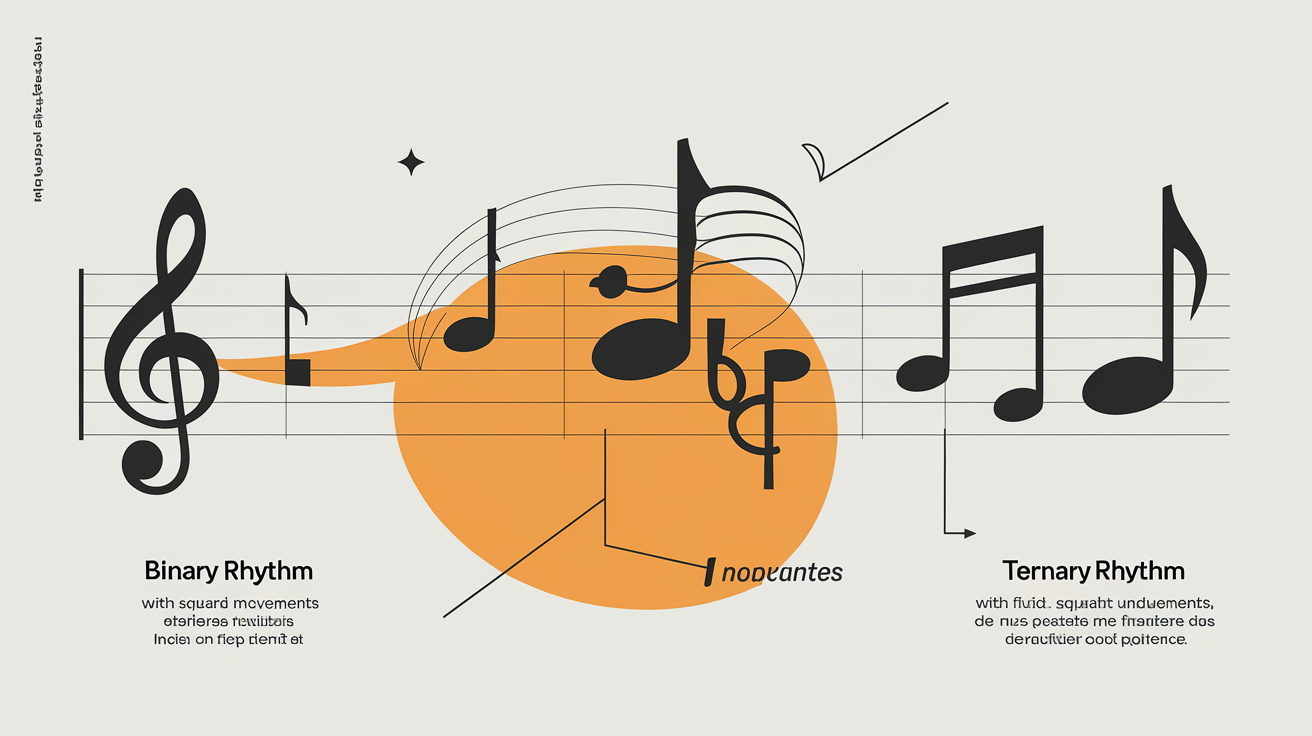

La question du binaire et du ternaire en musique n'est pas seulement affaire de chiffres, c'est une affaire d'ossature, de respiration même. La division du temps est le pivot autour duquel tout s'articule. Si l'on coupe chaque battement en deux parties égales, nous sommes dans le domaine binaire. En revanche, si l'on cisèle chaque pulsation en trois segments identiques, l'univers ternaire s'ouvre à nous.

Entre deux pulsations égales, le binaire s'exprime ; entre trois, le ternaire invite à la danse.

Définition simple : la division du temps par 2 ou par 3

Dans un rythme binaire, imaginez-vous en train de compter "1-2, 1-2", chaque temps découpé comme une part de gâteau parfaitement symétrique. C'est carré, ça tombe net. Tandis que dans un rythme ternaire, on évolue sur "1-2-3, 1-2-3" – pas d'hésitation : la pulsation est scindée en trois parties égales, donnant ce léger soupçon de roulis.

Certains compositeurs ont même affirmé ne pouvoir écrire qu'en binaire ou en ternaire, mais jamais les deux. Par exemple, Maurice Ravel était obsédé par la perfection du ternaire...

Comment la subdivision influence la pulsation : le ressenti 'droit' vs 'balancé'

Le binaire s'apparente à une marche militaire : direct, stable, parfois froid mais terriblement efficace. Il faut voir des enfants marcher au pas pour saisir cette vérité physique – le binaire structure la colonne vertébrale de tant de musiques populaires parce qu'il évoque la stabilité et l’action.

À l'opposé, le ternaire instaure un mouvement ondulant. Cela oscille sans cesse entre deux silences… Le balancement du ternaire se traduit par une sensation corporelle quasi-involontaire : impossible de ne pas ressentir ce va-et-vient quand on écoute une valse ou un morceau swing.

On oublie souvent que cette "sensation" prime sur l'analyse. On peut tout intellectualiser mais c’est avant tout dans les jambes et la poitrine que cela résonne.

Le rôle de la noire et de la croche dans chaque système

Techniquement parlant ? Dans le binaire, chaque noire (le battement principal) se divise bien sagement en deux croches égales – c’est "un-et" pour chaque temps. Les partitions classiques regorgent de ces paires régulières qui rassurent l’œil et l’oreille.

Pour le ternaire, laissez tomber cette rigidité : ici chaque noire accueille un triolet de croches – "un-deux-trois", parfaitement réparti sur le temps. D’ailleurs, il existe des notations spécifiques pour signaler que ces trois croches sont à jouer dans un seul temps !

Les batteurs débutants confondent souvent binaire et ternaire, car visuellement les triolets ne sont pas toujours évidents à repérer sur une partition. Des générations entières ont redouté ce petit chiffre "3" inscrit au-dessus d’un groupe de notes !

Les signatures rythmiques typiques (ex: 4/4 pour le binaire, 6/8 pour le ternaire)

Il est important d'apprendre à déchiffrer les signatures rythmiques, présentes sur toutes les partitions. Pour résumer simplement :

| Caractère | Signature(s) typique(s) | Description rapide |

|---|---|---|

| Binaire | 2/4 ; 4/4 ; 4/8 | Temps divisés par 2 ; prédominance dans rock/pop |

| Ternaire | 6/8 ; 9/8 ; 12/8 | Temps divisés par 3 ; blues/jazz/valse |

Le chiffre supérieur indique combien de temps compte chaque mesure ; celui du bas précise quelle valeur rythmique (noire = 4, croche = 8) est employée comme référence. Un morceau noté en 6/8 sera donc généralement ressenti comme deux temps composés chacun de trois croches : c’est cet agencement qui génère toute la magie du balancement ternaire.

Aucun grand musicien ne prend ces différences à la légère. Entre deux silences s’invite toujours ce choix fondamental : droit ou balancé ? Si vous hésitez encore à sentir cette nuance dans votre corps ou votre oreille… vous ratez littéralement toute une dimension cachée du plaisir musical !

Identifier le Rythme Binaire : L'Énergie Stable et Dynamique 🚀

Division par deux : une structure fondamentale, logique et familière

La division par deux n'est pas un choix arbitraire ou esthétique : c'est un principe fondamental enraciné dans notre anatomie. Imaginez le tic-tac d'une horloge, le battement régulier du cœur, ou même la marche – chaque pas alterne gauche-droite avec une rigueur implacable. Ce n’est pas anodin : le binaire s’impose partout, il rassure et structure. En musique, cette pulsation "un-deux, un-deux" devient la charpente sur laquelle tout repose. Même les enfants perçoivent instinctivement cette alternance : la première expérience rythmique est presque toujours binaire.

Entre deux silences, le binaire structure le temps, solide comme une colonne vertébrale.

Marques auditives distinctives : le compte 'un-et-deux-et…'

La reconnaissance du rythme binaire passe par une sensation de découpe nette, un "clac-clac" sec où chaque temps se subdivise en deux parties égales. Le fameux compte "un-et-deux-et…" n’est pas là pour décorer : il incarne la régularité de la subdivision. Chaque "et" marque une croche, créant ce tapis roulant mécanique qui porte toute la mélodie.

Ce détail auditif est essentiel : si vous pouvez facilement battre des mains ou marcher sur chaque temps sans trébucher, vous êtes probablement dans un univers binaire. C’est le langage primaire de beaucoup de musiques – si direct que certains s’en plaignent et réclament plus de complexité !

Exemples concrets dans les musiques populaires : Rock, Pop, Funk

La domination du rythme binaire dans les genres populaires est écrasante. Pourquoi donc ? Parce qu'il donne une énergie stable et dynamique – l’essence même du groove efficace ! Prenez "Back in Black" d’AC/DC : caisse claire tranchante sur 2 et 4, charleston précis comme une horloge suisse. Idem pour "Billie Jean" de Michael Jackson où chaque élément rythmique cadre impeccablement avec cette division par deux.

Les Beatles ? Impossible de faire plus pédagogique : écoutez "Come Together", c’est l’archétype du groove binaire lent mais irrésistible. ZZ Top fait pareil avec ses riffs graisseux posés sur un tapis métronomique. Ce n’est pas par hasard si ces artistes sont cités comme références universelles : leur musique parle immédiatement au corps.

Lors d’un enregistrement à Abbey Road, Ringo Starr a été corrigé par McCartney pour avoir joué instinctivement en ternaire sur un morceau strictement binaire. Résultat : la prise fut rejetée. Voilà comment une simple hésitation peut ruiner toute la cohérence rythmique.

Batterie : caisse claire et charleston au cœur du groove binaire

Dans l’organisme rythmique du binaire moderne, deux instruments dictent leur loi : la caisse claire (habituellement frappée sèchement sur les temps 2 et 4) et le charleston (ou ride), pilotant les croches avec constance.

- Caisse claire = point d’ancrage, elle "claque" pour marquer les piliers sonores qui forment la colonne vertébrale du morceau.

- Charleston/ride = fil conducteur qui tisse la trame des croches entre chaque accent fort — c’est lui qui donne cette sensation inarrêtable du "un-et-deux-et..."

Aucune exagération ici : sans cette alternance millimétrée entre frappe lourde (caisse claire) et motif rapide (charleston), impossible d’obtenir ce balancement unique qui fait lever les foules ou taper frénétiquement du pied même les moins mélomanes !

Décoder le Rythme Ternaire : L'Âme Swingante et Fluide 🎷

La division ternaire du temps : une sensation de balancement intrinsèque

Le rythme ternaire n'est pas qu'une affaire d'arithmétique musicale : c'est une question de ressenti et d'élan. Contrairement à la rigueur quasi-mécanique du binaire, le ternaire évoque un mouvement ondulant : chaque pulsation se divise en trois parties égales, générant cette impression de vague qui monte puis redescend. La métaphore est souvent galvaudée, mais ici elle colle à la sensation corporelle : ce balancement subtil (« sautillant » selon certains puristes) donne au tempo une allure plus dansante, moins martiale.

L'effet ? On glisse plus qu'on ne marche. De nombreux musiciens affirment que c’est le « groove » le plus viscéral — ce n’est pas anodin ! Écoutez une valse ou un blues lent : il devient difficile de frapper chaque temps de manière rigide, car le flux vous incite à suivre le balancement.

Le triolet : la clé incontournable du langage ternaire

Le triolet est le mot magique. Dans un système binaire, deux croches pour chaque temps ; dans le ternaire, trois croches — c'est tout l'enjeu ! Sur la partition, il est indiqué par ce discret petit "3" au-dessus d’un groupe de notes, signalant qu’il faut jouer trois notes là où on en attendrait deux. Cette notion est incomprise ou mal ressentie par des générations entières d’élèves – soyons honnêtes : même certains pros pataugent encore lorsque la partition regorge de triolets.

S’il existait un test de musicalité universel, savoir faire swinguer un triolet sans forcer serait LE critère décisif…

Techniquement, une pulsation principale (par exemple une noire) est normalement divisée en deux croches. Si vous y insérez trois croches, vous entrez dans l’univers du ternaire.

Blues & Jazz : quand le Swing et le Shuffle deviennent rois

Les racines du blues plongent profondément dans l'univers du ternaire. Les premiers bluesmen jouaient instinctivement sur ce balancement – impossible de confondre Robert Johnson en 12/8 avec du rock 4/4 monotone ! Le swing, quant à lui, transcende l’écriture : sur la partition jazz classique les croches sont notées "droites", mais à l’oreille elles sont toujours jouées avec cette saveur ternaire indéniable (les deux premières notes du triolet légèrement groupées avant de relâcher la troisième). C’est subtil… et souvent totalement ignoré par ceux qui s’en tiennent aveuglément au papier.

Dans le shuffle typique (pensons Blues Brothers ou Stevie Ray Vaughan), il s’agit d’un binaire joué "ternaire" – les musiciens appellent cela « croches swinguées ». Ce glissement entre ressenti binaire & exécution ternaire fait tout le sel du groove américain. Il faut rappeler que pour beaucoup de jazzmen historiques, jouer droit était presque hérétique !

Exemples illustres : morceaux à écouter absolument

Des titres ? Allons-y sans langue de bois ! "House of the Rising Sun" (The Animals) s’appuie sur cette dynamique ondulante ; la version Hendrix de "All Along the Watchtower" injecte des élans ternaires malgré ses apparences binaires ; Lynyrd Skynyrd s’autorise régulièrement des motifs swing subtils dans ses ballades – même là où les signatures rythmiques ne l’annoncent pas explicitement. Michel Polnareff a quant à lui semé mille petits pièges ternaires dans ses albums pop… C’est souvent imperceptible mais diablement efficace pour instiller ce climat "hors-temps binaire".

Anecdote peu glorieuse : lors d’une session studio mythique avec Booker T. & the MG’s, Steve Cropper a avoué ne jamais lire s’il fallait faire swinguer ou pas – il se fiait uniquement au sourire (ou au froncement de sourcils) du batteur Al Jackson Jr… Voilà comment naît LA sensation du shuffle !

Subdivisions avancées et complexité cachée : entre neunolet et shuffle "masqué"

La richesse du ternaire ne s’arrête pas aux triolets basiques. Certains compositeurs modernes comme Ligeti (mais aussi quelques bluesmen téméraires…) osent des subdivisions impaires comme le neunolet : neuf notes réparties sur quatre temps – expérience auditive déroutante qui donne l’impression d’un ruban rythmique ininterrompu. Rarement écrit noir sur blanc mais omniprésent chez ceux qui aiment brouiller les pistes.

Soyons critiques enfin : on trouve fréquemment des morceaux écrits en signature binaire mais joués avec feeling ternaire (« shuffle »), preuve vivante que l’interprétation prévaut parfois sur la théorie froide. Il faut oser écouter derrière les apparences – c’est là que réside tout l’art authentique du musicien.

La Pratique : Comment Reconnaître Facilement le Rythme Binaire et Ternaire ?

Difficile à croire, mais la frontière entre binaire et ternaire, si fondamentale pour tout musicien, demeure un casse-tête même chez les instrumentistes chevronnés. Pourtant, quelques astuces concrètes permettent enfin de lever ce brouillard rythmique… à condition de sortir des sentiers battus des manuels de solfège poussiéreux !

L’astuce universelle : compter les subdivisions (« un-et » vs « un-deux-trois »)

Soyons clairs : la méthode la plus fiable pour reconnaître le type de rythme consiste simplement à compter en suivant la pulsation musicale. Tentez l’expérience suivante : tapez du pied ou claquez des mains, puis comptez mentalement « 1-2, 1-2 » sur chaque battement. Si vous sentez que ça s’imbrique naturellement, c’est du binaire ; si au contraire c’est « 1-2-3, 1-2-3 » qui colle parfaitement au flux sonore, alors vous nagez en eaux ternaires.

Pour aller plus loin, essayez d’insérer le fameux « et » entre chaque battement – « un-et-deux-et… ». Un morceau qui groove ainsi ne trompe personne : il appartient à l’univers du binaire. À l’inverse, le ressenti « un-deux-trois-un-deux-trois… » (sans « et ») vous propulse dans la sphère ternaire. Ce n’est pas anodin : même des musiciens professionnels se font piéger lorsqu’ils confondent la subdivision réelle avec la simple impression d’écoute (source).

Écouter la sensation : droit (binaire) ou balancé (ternaire)

Oubliez la dictature du papier : la sensation physique prime toujours ! Le rythme binaire donne invariablement une impression de stabilité implacable ; la pulsation avance droit devant soi comme une marche militaire — pas de flottement. En revanche, le ternaire s’impose par un balancement incontestable, une sorte d’ondulation interne qui rappelle instantanément le mouvement d’une valse.

Il est fascinant de constater que notre cerveau détecte souvent cette différence bien avant l’analyse musicale consciente. Des études récentes montrent que même chez les enfants non-musiciens, l’identification se fait par mimétisme corporel (ils balancent ou marchent spontanément selon le type de rythme). C’est là que tout commence : écouter son propre corps reste le meilleur juge, entre deux silences.

Métronome et écoute active : progresser vraiment… ou stagner

Le métronome n’est pas un gadget (même si certains s’obstinent à l’ignorer) : il permet d’ancrer solidement les pulsations binaires ou ternaires grâce à sa régularité chirurgicale. S’entraîner avec cet outil pousse à distinguer sans ambiguïté la répartition régulière des temps — et révèle très vite si l’on opère sur deux subdivisions (binaire) ou trois (ternaire).

Mais attention : ne tombez pas dans la monotonie mécanique ! Il faut coupler cette pratique froide avec l’écoute active – c’est-à-dire se concentrer pleinement sur la régularité des divisions internes dans les morceaux écoutés. Plateformes comme HGuitare.com ou MyGuitare insistent désormais lourdement là-dessus… et ils ont raison !

Exercices simples : taper, fredonner, classer

Voici quelques approches efficaces et rarement proposées dans les manuels standard (oui, cela m’agace !) :

- Tapez sur une table en essayant d’accompagner différentes chansons connues. Si votre main retombe naturellement toutes les deux subdivisions (« un-et-deux-et »), vous êtes binaire ; si c’est toutes les trois (« un-deux-trois… »), c’est ternaire.

- Fredonnez vos mélodies préférées en exagérant leur caractère rythmique. Le refrain d’« Au Clair de la Lune » versus celui de « Les Trois Petits Cochons » fera immédiatement jaillir la différence (essayez-le en famille !).

- Classez quelques morceaux courts écoutés au hasard entre amis ou élèves – parier sur leur nature binaire/ternaire déclenche souvent débats houleux et éclats de rire… mais signifie aussi que l’oreille travaille vraiment.

Peu de méthodes encouragent réellement ce type d’expérimentations tactiles et vocales, alors qu’elles sont essentielles pour progresser.

Analyser la partition : signatures rythmiques & triolets à l’appui… mais gare aux pièges !

Côté solfège pur – pour ceux qui persistent dans cette voie ascétique –, scruter la signature rythmique inscrit en début de partition offre souvent un indice solide. Un numérateur égal à 4 ou 2 correspond presque toujours à du binaire (4/4 = pop/rock ; 2/4 = marche…), tandis qu’un numérateur 6, 9 ou 12 signale très probablement du ternaire.

Autre critère absolument décisif mais trop peu expliqué dans les écoles françaises : la présence de triolets écrits (petit chiffre ‘3’ regroupant trois notes sur un temps là où il y en aurait normalement deux). C’est LE signe patenté du passage temporaire ou structurel au ternaire – même au sein d’une mesure globalement binaire !

Soyons lucides : lire une partition n'annule jamais le besoin d'écouter profondément. La théorie donne des outils ; seule l’expérience vécue fait jaillir la certitude intime du ressenti rythmique.

Au-delà de la Théorie : L'Impact Émotionnel et Stylistique 💫

Quand le rythme sculpte nos émotions : danser, rêver, agir

Soyons clairs, il serait naïf de croire que la structure rythmique ne fait que servir la forme musicale. Le rythme façonne l'émotion même de chaque morceau – ce n’est pas anodin ! Le binaire, par sa rigueur et son martèlement régulier, insuffle une pulsion immédiate : l'auditeur est happé dans un mouvement d'avant, vers l'action ou la danse. On retrouve ce phénomène tout aussi bien dans les stades où AC/DC rallume une foule que lors d'une marche militaire où chaque pas réclame précision et synchronisation. On peut parler d'énergie cinétique, presque physique : le binaire implique le corps.

À l'inverse, le ternaire déploie un champ plus vaste pour l'émotion : la sensation d’ondulation crée un climat propice à la rêverie (la valse), à la nostalgie (certaines ballades jazz ou pop), ou à une danse enveloppante où chaque temps semble glisser sur le suivant. Des études récentes sur l'écoute active montrent d'ailleurs que ces rythmes ternaires sont perçus comme plus « engageants » émotionnellement ; ils favorisent une immersion moins frontale mais plus profonde (voir HGuitare.com). Entre deux silences, notre cerveau module alors son état d’attention, passant du réflexe (binaire) au sentiment (ternaire).

Le binaire : puissance sans concession ; le ternaire : fluidité et couleur

Parlons franchement : le binaire est synonyme de puissance. Chez AC/DC, chaque riff s’appuie sur cette stabilité inflexible ; dans une marche de Sousa ou un groove funk, c’est la précision quasi-mécanique qui prime. Cette efficacité n’a rien de froid : elle galvanise – jusqu’à rendre hypnotique n’importe quel public prêt à bouger.

Mais soyons critiques : réduire le binaire à une armature simpliste serait absurde. C’est le support du rock’n’roll sauvage, des refrains pop entêtants ou du funk ultra-précis – on y trouve parfois une violence sourde, parfois un plaisir enfantin du jeu collectif.

À rebours, le ternaire incarne la fluidité. Impossible d’écouter « Blue in Green » (Miles Davis) ou « La Valse d’Amélie » (Yann Tiersen) sans ressentir cette impression étrange : tout coule mais rien ne se précipite ! Le jazz trouve ici son espace naturel pour flotter entre nostalgie et sensualité ; le blues s’y love pour exprimer des sentiments qu’aucun autre système rythmique n’autorise vraiment.

Les caractéristiques stylistiques sont si marquées que certains compositeurs refusent farouchement de passer de l’un à l’autre – question d’intégrité sonore ? Peut-être. Ou simple incapacité à habiter les deux mondes avec authenticité…

La frontière poreuse : quand le swing brouille les cartes

Ce n’est pas anodin : croire au cloisonnement strict binaire/ternaire reviendrait à ignorer toute l’alchimie rythmique moderne ! Dans la pratique, des hybridations subtiles apparaissent partout. Un morceau peut s’afficher fièrement en 4/4 mais introduire des triolets pour colorer tel passage ; inversement, certains valses font surgir des motifs binaires inattendus dans leur accompagnement.

L’exemple absolu ? Le « swing », ce fameux groove jazz où l’écriture semble droite mais dont l’interprétation épouse un phrasé ternaire irrésistible (voir Solfeggioco). Même Alain Souchon s’amuse régulièrement à tordre ses chansons entre léger balancement et découpe carrée – subtilité rarement décortiquée par les médias musicaux français…

Anecdote peu connue : lors d’une session live oubliée en 1975, Bill Withers a demandé soudain à ses musiciens de "jouer droit mais ressentir balancé". Résultat ? Un tube aux allures binaires mais dont la chaleur provient clairement d’un cœur ternarisé… Les auditeurs ne savent jamais sur quel pied danser — c'est précisément là que naît l'excitation !

L’histoire derrière chaque choix : blues ternaire vs rock binaire

Pourquoi associer instinctivement rock et binaire ? Pourquoi ce lien organique entre blues/jazz et ternaire ? Soyons lucides : il existe toujours une logique historique et sociale derrière ces préférences.

Le blues, né dans les champs afro-américains puis affiné dans les clubs exigus du Sud des États-Unis, puise ses racines dans des chants hémiolés venus d’Afrique occidentale – là où le balancement du ternaire permettait autant la plainte que la célébration collective. Rien d’anodin donc à ce que cette musique ait gardé son balancement profond jusque dans ses avatars modernes.

En face : le rock naît pour électriser les foules urbaines, galvaniser les corps en quête de transgression ou de communion massive. Sa base rythmique se veut solide parce qu’il faut tenir tout un public en haleine – quitte à sacrifier parfois la nuance expressive sur l’autel de l’efficacité brute.

La couleur rythmique n’est jamais gratuite : elle porte toujours mémoire collective ET projet émotionnel. Entre deux silences se niche tout ce qui fait vibrer nos fibres profondes…

Maîtriser les Rythmes pour Enrichir Votre Musicalité

Comprendre la différence entre le rythme binaire et le rythme ternaire n’est pas une simple lubie technique ou un détail réservé aux solfégistes. Cette distinction, c’est littéralement la clé qui ouvre l’écoute – et le jeu musical – vers des sensations nouvelles, plus profondes, franchement souvent inaccessibles à ceux qui s’en tiennent à une approche superficielle. Le binaire se caractérise par sa stabilité, sa progression droite, ses temps divisés en deux : il donne envie d’avancer, de danser « droit ». Le ternaire, lui, hypnotise par son balancement cyclique, chaque temps scindé en trois ; l’oreille flotte alors sur une onde continue, impossible à réduire à de simples battements.

La différence n'est pas qu'une affaire de chiffres : elle s'incarne dans votre corps quand vous écoutez et dans votre jeu dès que vous prenez un instrument.

Pourquoi s’arrêter là ? Désormais, rien ne vous empêche d’écouter activement vos morceaux favoris : classez-les (mentalement ou lors d’un blind-test sauvage entre amis) comme binaires ou ternaires. Analysez la signature rythmique, identifiez triolets et shuffles cachés… Surtout : expérimentez ces deux mondes dans votre propre jeu ou composition. Tentez un rock carré puis « ternarisez »-le avec des triolets bien sentis ! C’est dans l’exploration active que se loge toute la saveur du musicien curieux.

Soyons honnêtes : ceux qui maîtrisent cette dualité développent vite une palette expressive infiniment plus large – ils surprennent leur public (et eux-mêmes) à chaque détour sonore.

Pour aller plus loin : ressources et explorations avancées

Vous avez envie de progresser davantage ? Ne tombez pas dans la routine scolaire ! Partez explorer quelques plateformes pointues :

- HGuitare.com propose des analyses concrètes de rythmes binaires/ternaires appliqués à la guitare contemporaine.

- "Composer sa Musique" publie régulièrement des exercices pour oser mélanger signatures rythmiques et enrichir votre palette personnelle.

- Pour pénétrer au coeur du rythme ternaire : Mesure 6/8 en musique : guide complet pour comprendre, compter et jouer le rythme ternaire

Soyez curieux jusqu’au bout. L’exploration sonore, ce n’est pas anodin : c’est là que vous trouverez ce grain unique qui fera de votre pratique un territoire toujours neuf – entre deux silences.