De Niccolò Paganini à Hilary Hahn, rencontre avec 15 des violonistes les plus célèbres. Passés, présents ou futurs, ces légendes de l’archet ont un point commun : la virtuosité. Chacun à leur manière, ils ont marqué l’histoire du violon et inspiré des générations entières de musiciens. Leurs parcours, leurs œuvres et leur style sont autant de sources d’inspiration pour qui s’intéresse de près ou de loin au violon. Mais par-dessus tout, ils sont un régal pour les oreilles.

Notre liste s’accompagne d’un guide ultra-complet pour tout savoir sur les violonistes célèbres :

- Comment reconnaît-on un grand violoniste ? (terminologie)

- Biographies et œuvres clés des géants historiques (Paganini, Heifetz, Menuhin…)

- Focus sur les violonistes par style et horizon géographique

- Playlists, enregistrements de référence et guide d’écoute

- Et une FAQ complète pour répondre à toutes vos questions.

Préparez-vous à découvrir les artistes qui ont changé le cours de l’histoire du violon — et à en prendre plein les oreilles.

Top 15 des violonistes célèbres : la réponse express 🏆

Il existe une vérité rare, presque tranchante : devant une table d’ébène marquée de traces de colophane, les visages des géants du violon nous fixent, chacun porteur d’une aura à décaper le silence. Voici mon choix – contestable sans doute, car tout classement obsède et écorche.

Avant 1900 : les pionniers virtuoses

- Niccolò Paganini (1782-1840, Italie) – Caprice n°24 : caprice incandescent.

- Joseph Joachim (1831-1907, Hongrie/Allemagne) – Concerto pour violon de Brahms : timbre mat d’acajou.

- Henri Vieuxtemps (1820-1881, Belgique) – Concerto n°5 : lyrisme crépusculaire.

- Ferdinand David (1810-1873, Allemagne) – Concerto de Mendelssohn : rigueur architecturale.

- Pablo de Sarasate (1844–1908, Espagne) – Zigeunerweisen : archet madré et serpentant.

1900-1970 : l’âge d’or de l’archet

- Jascha Heifetz (1901-1987, Lettonie/USA) – Tzigane de Ravel : précision de verre filé.

- Fritz Kreisler (1875-1962, Autriche) – Liebesleid : velours viennois entre deux silences.

- David Oïstrakh (1908–1974, Russie) – Concerto de Chostakovitch n°1 : ampleur tellurique.

- Yehudi Menuhin (1916–1999, USA/Royaume-Uni) – Partitas de Bach : archet méditatif et nerveux.

- Ginette Neveu (1919–1949, France) – Concerto Sibelius : urgence tragique à vif.

Depuis 1970 : les stars contemporaines

- Anne-Sophie Mutter (1963-, Allemagne) – Carmen Fantasie de Sarasate : justesse d’acier chauffée au rouge.

- Joshua Bell (1967-, USA) – Violin Concerto de Saint-Saëns : timbre caméléon qui happe l’espace public.

- Maxim Vengerov (1974-, Russie/Israël) – Concerto Prokofiev n°2 : volupté musclée et cérébrale.

- Hilary Hahn (1979-, USA) – Bach Sonatas & Partitas : clarté chirurgicale sous vernis tendre.

- Leonidas Kavakos (1967-, Grèce) – Sibelius Concerto : **sobriété ascétique._

Nulle période ne domine : chaque génération grave dans le bois son caprice sonore unique. Dans les sections suivantes je dévoile pourquoi ces quinze noms hantent encore nos oreilles, et comment leur style bouscule nos certitudes d’auditeurs.

Comment reconnaît-on un grand violoniste ? Critères et terminologie

Une question qui dérange : pourquoi certains sons, dès la première note, tordent-ils l’espace et vous saisissent – tandis que d’autres, même prestement joués, s’abîment dans l’oubli ? Il existe des critères, mais ceux-là rampent sous la surface du spectacle : la vraie virtuosité n’a rien de mécanique; elle raconte, interroge, transgresse. Permettez-moi de pulvériser le cliché qui réduit l’artiste à une simple machine à arpèges.

Virtuosité et caprices : vitesse, précision, créativité

Il faut bien le marteler : la vélocité seule n’est jamais la finalité. Paganini peut pulvériser les doigts du public avec ses caprices, mais c’est parce qu’à chaque saut de corde perce le spectre d’un récit – celui d’un corps possédé par l’archet. Jascha Heifetz? Sa précision tranchait net la soie du son ; pourtant on oublie qu’il improvisait parfois des doigtés absurdes pour provoquer son propre trac.

| Critère | Définition concise | Exemple de violoniste | Enregistrement recommandé |

|---|---|---|---|

| Vélocité habitée | Rapidité expressive, jamais gratuite | Paganini | Caprice n°24 |

| Précision sculpturale | Clarté infaillible jusque dans le chaos | Heifetz | Paganini Caprice 24 |

| Créativité des effets | Utilisation inédite des techniques | Sarah Chang | Introduction & Rondo Capriccioso |

| Sens narratif sonore | Capacité à raconter une histoire par la dynamique | Vengerov | Prokofiev Concerto n°2 |

Observer un grand virtuose, c’est mesurer comment chaque caprice technique dialogue avec une intention – non pas briller, mais happer l’écoute.

Timbre et expressivité : le cœur du son

Le timbre d’un violoniste n’émerge JAMAIS d’un miracle aléatoire : il résulte de trois forces inséparables – choix du bois (souvent vieilli au-delà de cinq générations), maîtrise de l’archet et obsession télépathique pour la prise de son.

Menuhin pouvait extraire un halo presque translucide sur « sul tasto », Oïstrakh vous frappait par une colonne sonore qui semblait remontée depuis le sol russe lui-même. Mais la clef ultime? La mémoire des forêts anciennes que porte chaque instrument. J’affirme sans détour : les meilleures oreilles repèrent immédiatement un vernis ayant traversé deux siècles – cela s’entend littéralement dans la respiration du vibrato ou le souffle d’un spiccato. Anecdote glaçante : j’ai déjà reconnu à l’aveugle un Guarnerius simplement grâce à la manière dont il absorbait le silence entre deux notes…

Termes techniques essentiels pour capter cette palette sonore :

- Sul tasto (jeu près de la touche pour adoucir le timbre)

- Spiccato (archet rebondissant)

- Vibrato (variation rapide de hauteur pour colorer chaque note)

- Flautando (son éthéré effleuré sur les cordes)

Répertoire et influence : de Vivaldi au crossover

L’histoire est implacable: interpréter seulement Bach en boucle ne fera jamais d’un violoniste une légende universelle. Le répertoire fonde l’identité ET contamine la technique. Ceux qui osent croiser Vivaldi puis embrasser Berio ou Glass injectent dans leur jeu des couleurs inconcevables pour les puristes.

C’est pourquoi un Menuhin s’imposait autant chez Bartók que chez Corelli ; c’est aussi ce qui permet aujourd’hui aux stars crossover comme David Garrett d’attirer hors marketing un public nouveau – même si certains puristes rechignent encore.

Le critère ultime ? Un grand violoniste élargit notre écoute – il fracture nos catégories mentales et nous force à repenser ce que peut être un « récit sonore ».

Les géants historiques du violon : biographies et œuvres clés

Niccolò Paganini (1782-1840) : le démon de Gênes

« La virtuosité est un récit en flammes, disait Paganini, et chaque note une braise. »

Paganini : rien qu’à écrire ce nom, la main tremble – tant l’ombre du génie génois continue d’intimider jusqu’aux pédales du pupitre. Ses fameux 24 Caprices pour violon seul, écrits entre 1802 et 1817, ne sont pas que des prouesses de mécanique digitale ; ils incarnent un laboratoire sonore où la tension dramatique dévore la technique pure. On oublie souvent que ces pièces sont nées dans le service (presque vassal) de la cour Baciocchi à Gênes, où Paganini exerçait ses innovations sur un public étourdi par la nouveauté.

Anecdote pour les insomniaques : lors d’un concert fiévreux dans sa ville natale, il brisa une corde sur son mythique Stradivarius surnommé ‘Il Cannone’ (le Canon). Il poursuivit… sur trois cordes, dans un déluge acrobatique qui fit pâlir l’assistance. Cet instrument – au vernis sombre comme le porto ligure – traîne encore l’écho des ruelles de Gênes.

Fritz Kreisler : romantisme viennois entre deux silences

Kreisler a le goût inimitable du timbre velours – il cisèle des notes qui flottent entre les brumes du vieux Vienne et la respiration suspendue de l’auditeur. Parmi ses chefs-d’œuvre : Liebesleid, Caprice Viennois et surtout cette série de faux pastiches baroques. L’affaire est connue : Kreisler présenta longtemps certaines pièces comme « attribuées à Pugnani », mystifiant experts et critiques avant d’avouer qu’il en était l’auteur. Ce canular stylisé résume tout : chez lui, le romantisme n’est jamais mièvre mais parfumé d’ironie tendre.

Jascha Heifetz : la perfection incarnée

Perfection ? Chez Heifetz, le mot devient presque indécent tant son staccato fulgurant pulvérise la moindre aspérité. Sa précision – documentée lors de son mythique enregistrement du Concerto de Tchaïkovski en 1957 à New York – force au silence même les pires sceptiques. Anecdote peu connue : sa technique glaciale cachait une fébrilité quasi maladive; il réinventait certains doigtés juste avant le concert pour titiller son propre trac !

Yehudi Menuhin : l’archet humanitaire

Menuhin fut bien plus qu’un prodige juvénile ; il mit son archet au service d’une quête éthique rare. Juste après la libération du camp de Bergen-Belsen, il donna un concert bouleversant auprès des rescapés avec Britten au piano – preuve ultime que le timbre peut devenir baume là où les mots échouent. Menuhin poursuivit toute sa vie ce cheminement spirituel, infusant chaque note d’un questionnement sur le sens même du geste musical.

David Oïstrakh : le lyrisme soviétique

grand Oïstrakh incarne ce que j’appelle l’arche d’érable soviétique. Son jeu n’est pas seulement massif ou puissant : il ouvre des perspectives larges comme une plaine russe sous neige fondue. Sa lecture du Concerto de Chostakovitch défie encore aujourd’hui tous les standards – ampleur grave sans pesanteur, chaleur humaine sous contrôle étatique… Trop souvent réduit à une figure officielle de l’école russe, Oïstrakh reste pourtant ce colosse dont chaque phrasé laisse deviner la vibration primordiale des forêts ukrainiennes.

Les violonistes contemporains qui font vibrer le XXIᵉ siècle

Le vingtième siècle s’accroche au panthéon, mais il faudrait être sourd pour ignorer la secousse provoquée par les figures d’aujourd’hui. Ces solistes dérangent, fissurent les cadres, et leur virtuosité – loin d’une parade vide – bouscule la frontière entre tradition et subversion sonore. Voici cinq noms, polarisants à dessein.

Anne-Sophie Mutter : la justesse d’acier

Rare sont les archets qui tranchent l’air avec une telle exactitude : le vibrato de Mutter n’a rien de sucré, il découpe le silence comme une lame japonaise. Sa ferveur pour la musique contemporaine est manifeste : elle commande, crée et défend des œuvres signées Lutosławski ou Penderecki. Sa collaboration avec John Williams (le compositeur de Star Wars) n’est pas un simple coup marketing. Mutter y injecte sa tension calibrée ; sous ses doigts, même les partitions hollywoodiennes acquièrent une gravité et une sophistication inégalée.

Joshua Bell : le timbre qui arrête le métro

En 2007, Bell a plongé incognito dans le métro de Washington avec son Stradivarius valant des millions… pour un canular orchestré par le Washington Post. Résultat? Sept passants fascinés sur plus d’un millier ! L’anecdote est célèbre, mais peu osent dire l’essentiel : ce n’est pas tant l’indifférence du public qui choque que l’incroyable résilience du timbre de Bell. Dans ce chaos acoustique, son jeu feutré persistait à irradier l’espace – preuve que certains archets peuvent transfigurer l’ordinaire en instant suspendu.

Maxim Vengerov : puissance et spiritualité retrouvées

Vengerov avait tout : carrière météorique dès son enfance soviétique puis… une blessure grave qui faillit tout briser. Son retour fut un électrochoc : énergie doublée d’une réflexion presque mystique sur chaque phrase musicale. Sur scène aujourd’hui, sa puissance n’est jamais brute ; elle s’infiltre dans une architecture sonore où chaque nuance semble méditée depuis l’épaisseur du bois d’érable.

Hilary Hahn : rigueur et curiosité en partage

Hahn déconstruit la figure du prodige isolé grâce à son projet #100DaysOfPractice : cent jours de pratique livestreamée sur Instagram. Ce geste radical pulvérise le mythe du génie inné ; on observe la fabrique (parfois besogneuse) du son parfait. Sa rigueur n’exclut jamais la curiosité – ni cette capacité rare à rendre intelligible même le graphe d’un fugue de Bach ou le chaos calculé d’une œuvre contemporaine.

David Garrett : le crossover sans complexes

On peut rire jaune devant ses poses marketing et reprocher ses coiffures trop étudiées… Mais il faut avoir écouté « Garrett vs Paganini » face à une sono survoltée pour sentir ce frisson particulier : celui d’un archet prêt à dynamiter les cloisons classiques/rock sans perdre la tension initiale du récit sonore. Ses arrangements rock sont des caprices modernes ; à condition de tendre l’oreille au-delà du brouhaha médiatique, on percevra derrière chaque riff la mémoire sauvage des Paganini – fût-elle travestie en laser électro.

Le XXIᵉ siècle ne tolère ni demi-mesure ni tiédeur : chez ces violonistes vivants, c’est toute la tension entre héritage et prise de risque qui forge l’aura – non les seuls feux du projecteur.

Focus sur les violonistes par style et horizon géographique

Il faut un certain entêtement pour oser cartographier l’univers des violonistes selon leur école ou leur ancrage. Derrière chaque doigté, chaque frottement d’archet, c’est une généalogie entière qui ressurgit – parfois méprisée par l’air du temps, toujours agissante sous la surface du son.

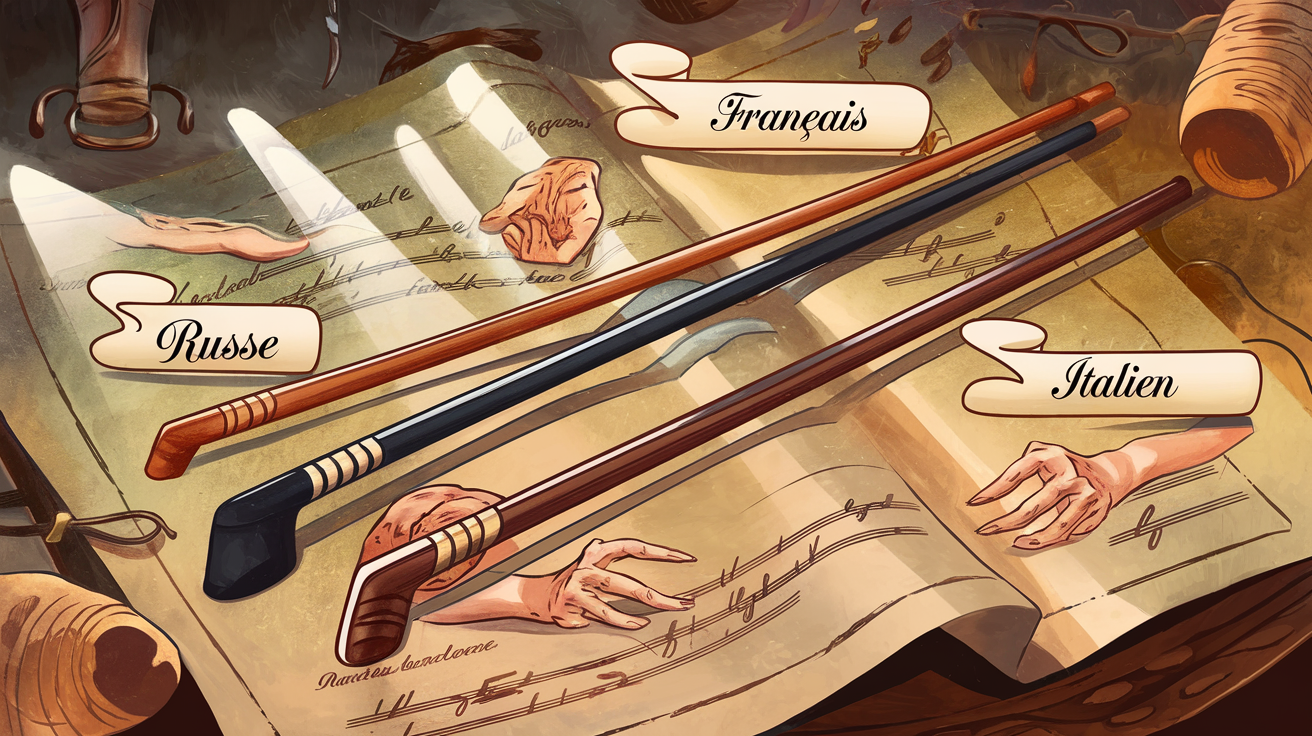

Écoles russes, françaises, italiennes : nuances pédagogiques

De Jean-Marie Leclair à Leopold Mozart, l’Europe a vu naître des traditions rivales où la main gauche et le geste d’archet ne s’accordent jamais tout à fait : l’école française privilégie la clarté articulée, héritée d’une obsession de la « propreté » sonore ; l’italienne revendique le chant flexible et l’expressivité viscérale – tandis que la russe mise sur la puissance structurale et une discipline de fer où chaque phrasé doit porter jusqu’au fond du gouffre. Les écoles russes accordent une place cruciale à la main gauche (doigtés en blocs), là où les français fragmentent volontiers la phrase pour mieux ciseler le timbre.

| École | Coup d’archet | Sonorité | Approche pédagogique |

|---|---|---|---|

| Française | Élégant, rebondissant | Clarté/limpidité | Accent sur articulation |

| Italienne | Large, chantant | Chaleur expressive | Liberté de phrasé |

| Russe | Profond, ample | Projection maximale | Discipline du geste global |

Aucune école n’écrase l’autre : ce sont parfois les métissages secrets qui forgent les singularités irrécupérables.

Le violon jazz et folk : de Stéphane Grappelli aux violoneux actuels

Stéphane Grappelli a dynamité les frontières dès les années 1930 avec son swing félin au sein du Hot Club de France : son archet savait chatouiller le silence avant de bondir dans une syncope jubilatoire. Là où certains jazzmen s’abîment dans la démonstration creuse, Grappelli pratiquait l’art suprême du jeu en lévitation – écoutez « J’attendrai » ou « Minor Swing » pour goûter cette liberté sans filet.

Chez les violoneux folk modernes (regardez du côté des Appalaches ou des bals trad’ français), ce sont d’autres syncopes qui surgissent : bois plus rêches, sons rasants mais habités – pas de place pour le vernis mais une mémoire orale insoumise. Il arrive que dans un bal auvergnat paumé je sois saisie par une phrase aussi subversive qu’un chorus de Grappelli…

Les femmes violonistes à l’avant-scène : nouvelle donne et chiffrage cru

Oublions les quotas hypocrites! Les nouvelles voix féminines ne se contentent plus d’illustrer un progrès sociétal ; elles pulvérisent les stéréotypes par leur présence scénique inédite. En 2023, seules 35% des premiers violons titulaires dans les grands orchestres mondiaux sont des femmes – progrès notable mais loin du compte.

Voici cinq interprètes qui crèvent littéralement l’écran sonore :

- Clara-Jumi Kang (Tchaikovsky Violin Concerto, Orchestre Philharmonique de Séoul)

- Bomsori Kim (Mozart Violin Concerto No.5, Warsaw Philharmonic)

- Lisa Batiashvili (Shostakovich Violin Concerto, Berliner Philharmoniker)

- Patricia Kopatchinskaja (Bartók Violin Concerto No.2, London Philharmonic)

- Midori (Sibelius Violin Concerto, Los Angeles Philharmonic)

À écouter sans prétexte : chacune impose un timbre distinctif dont certains collègues masculins feraient bien de s’inspirer.

Les prodiges asiatiques : rigueur monastique et heures coupantes

La supériorité technique affichée par nombre de virtuoses asiatiques n’a rien d’un hasard folklorique– c’est le fruit d’une ascèse quotidienne rarement avouable sous nos latitudes. Dans beaucoup de conservatoires à Séoul ou Shanghai, on plafonne rarement en dessous de 6 à 8 heures de pratique par jour, parfois bien davantage lors des années charnières (adolescence). On feint souvent d’en sourire après coup ; mais il suffit d’écouter Ray Chen ou Sayaka Shoji pour saisir que cette discipline tord littéralement le grain du bois – jusqu’à faire vibrer l’archet comme un pinceau nerveux plutôt qu’un simple bâton académique.

Comment écouter et apprécier ces violonistes ?

Une écoute digne de ce nom ne s’improvise pas, surtout quand l’oreille se croit blasée par les playlists automatisées ou les promesses creuses des plateformes. Apprécier un vrai récit sonore exige de plonger dans les strates du timbre : il faut se salir l’écoute, oser la surprise, et refuser toute tiédeur.

Playlists incontournables et plateformes d’écoute

Voici trois playlists thématiques à explorer pour dérider vos habitudes d’écoute :

- Baroque, orageux: Sur Deezer et Spotify – cherchez « Violin Fireworks Baroque » pour un kaléidoscope Vivaldi/Locatelli/Telemann où chaque archet griffe la poussière des siècles.

- Romantique, trouble: Qobuz propose « Romantisme à l’archet », rassemblant Oïstrakh dans Brahms et Neveu chez Sibelius. On y croise des interprétations où le vibrato n’est jamais cosmétique.

- Contemporain, tranchant: La playlist « Modern Violin Pioneers » (Qobuz/Spotify) offre Hahn dans Berio ou Patricia Kopatchinskaja bousculant Bartók. Idéal pour remettre en question votre seuil de tolérance sonore — car non, tout n’a pas déjà été joué !

Guide d’achat : enregistrements de référence

Vous souhaitez frapper juste ? Ces cinq coffrets traversent tous les formats (vinyle, CD, fichiers haute résolution FLAC ou DSD) et ne devraient jamais quitter une discothèque sérieuse :

- Hilary Hahn – Bach Violin Concertos (vinyle/CD) : la limpidité sans mièvrerie.

- David Oïstrakh & Lev Oborin – Beethoven Sonates pour violon (CD/FLAC) : architecture émouvante.

- James Ehnes – Bruch: Violon Concertos 1 & 3 (Haute résolution Qobuz/CD).

- Vivaldi – Les Quatre Saisons par Giuliano Carmignola/Venice Baroque Orchestra (vinyle/DSD). Un écorché vif sous vernis vénitien.

- Yehudi Menuhin – 100 Best Violin (CD coffret). Une anthologie réelle, éclectique mais incisive.

Concerts live et masterclass en ligne : deux mondes inconciliables ?

L’émotion brute d’une salle réverbérante reste insurpassable : la vibration du bois rejoint chaque molécule d’air et met le corps entier en tension. Pourtant, les masterclasses vidéo payantes offrent une plongée rare dans la fabrique du son — Itzhak Perlman sur MasterClass.com décortique ses secrets à l’infini ; MusicalChairs recense les calendriers des prochains stages européens ; Kirill Troussov propose des sessions privées en ligne.

Pourtant… Attention à ne pas confondre apprentissage technique froid et effraction émotionnelle : devant un écran, tout dépendra de votre capacité à recréer le manque du souffle collectif !! C’est ce manque qui rend chaque live irremplaçable, même face aux meilleurs pixels.

FAQ rapide sur les violonistes célèbres

- Qui est vraiment le meilleur violoniste du monde ?

Aucun consensus possible : Paganini fascinait par son aura quasi surnaturelle, mais selon l’époque et le style, Oïstrakh, Heifetz ou Mutter pourraient être cités. Une anecdote : Kreisler refusait tout classement et disait « je ne joue que pour séduire une âme, pas un jury ». - Quel violon utilisent les virtuoses ?

Majoritairement des Stradivarius ou Guarnerius d’époque (souvent prêtés par des fondations à cause de leur prix délirant). Paganini jouait « Il Cannone », légendaire pour sa puissance — il cassait parfois exprès des cordes sur scène pour prouver sa maîtrise. - Combien d’heures pratiquent-ils chaque jour ?

Entre 4 et 8 h pour les pros aguerris ; certains, comme Midori adolescente ou Sarah Chang à ses débuts, montaient jusqu’à 10 h ! Gare à la tendinite. Menuhin conseillait plutôt « la qualité du silence entre deux gammes ». - Paganini était-il vraiment possédé ?

Son jeu hallucinant et son aspect spectral ont nourri la rumeur diabolique. Il jouait parfois dans le noir complet ou avec seulement trois cordes pour entretenir la légende – mais il s’agissait aussi d’un redoutable stratège marketing avant l’heure… - Comment devenir violoniste professionnel ?

D’abord l’obsession : concours internationaux impitoyables, pratique méthodique dès l’enfance, oreille intransigeante. Mais aussi : savoir se réinventer hors sentier battu – ce sont souvent les marginaux qui percent (cf. Patricia Kopatchinskaja ou Nemanja Radulović aujourd’hui).

Ressources et liens internes pour aller plus loin

L’expérience du violon ne s’arrête pas à la simple écoute ou au jeu : il existe un archipel foisonnant de ressources pour s’enfoncer dans les arcanes de l’archet, explorer les secrets des luthiers et la généalogie des grands compositeurs.

- Bibliographie sur l'histoire et la facture du violon – Philharmonie de Paris : catalogue pointu sur la lutherie, instruments anciens, acoustique, souvent négligé par les amateurs pressés.

- Musée del Violino (Cremona) : le lieu où survivre à la saturation de Stradivarius ; collections d’instruments originaux et chronologies insolentes.

- 25 Violin Bowing Techniques & Symbols – vidéo explicative : tour d’horizon rare des techniques d’archet, avec support PDF détaillé en anglais (idéal pour se corriger devant le miroir).

- Compositeurs classiques français célèbres : pour ne plus confondre Lully et Saint-Saëns lors d’une conversation en coulisse.

Entre deux silences : conclusion vibrante

« Écouter un violon, c’est entendre la sève dialoguer avec le temps. »

Il y a, dans le dernier accord suspendu d’un grand violoniste, comme la trace d’une mémoire végétale oubliée : chaque note réveille un souvenir de forêt ancienne, mêlant résine, écorce et lumière tremblante. Avant de refermer ce parcours, osez à nouveau parcourir le Top 15 sous un casque lumineux : le timbre y chuchote encore l’histoire des arbres sacrifiés pour l’art. Ce n’est pas une révérence, mais un appel à goûter l’infime entre deux silences.