La légende raconte que Serge Gainsbourg est mort seul, dans un appartement en ruines, rongé par l’alcool et le tabac, sa santé fragile — comme pour achever une existence déjà brisée. Sa cinquième crise cardiaque lui fut fatale. Ce 2 mars 1991 marqua la fin d’une vie aussi dramatique qu’exceptionnelle. Pourtant, les légendes peuvent être trompeuses. Si la mort de l’homme à la tête de chou fut tragique, elle fut surtout le point final d’une décennie durant laquelle il n’a cessé de créer, composer, écrire et se produire — grâce à sa volonté et son talent. Elle déclencha également une relecture globale de son œuvre, de son personnage et de son influence sur la culture française. Ses derniers instants — et les semaines précédentes — furent marqués par une solitude profonde, laissant un vide immense pour ceux qui l’ont connu, aimé ou admiré. Voici son histoire.

Le 2 mars 1991 : l’ultime note de Serge Gainsbourg 💔

La découverte : une fin solitaire rue de Verneuil

Au matin du 2 mars 1991, le 5 bis rue de Verneuil est plongé dans un silence presque sacré. Cette scène, bien que gravée dans la mémoire collective, est rarement racontée sans embellissement : c’est Bambou, sa dernière compagne, qui découvre le corps de Gainsbourg. Charlotte, sa fille, apprendra la nouvelle brutalement, reflet d’une époque où la pudeur médiatique était rare. Dans cet appartement imprégné de l’odeur des Gitanes et hanté par les nuits blanches, l’homme était véritablement seul. Cinquième crise cardiaque — un chiffre symbolique ou une triste statistique ? Aucun médecin à ses côtés, aucune main amie pour lui fermer les yeux.

Premières réactions : stupéfaction et hommage immédiat

En quelques heures, la nouvelle se répand dans les rues comme un parfum oublié. Libération titre sobrement mais avec force ; Le Parisien évoque une France bouleversée. Sur le trottoir encore humide devant le portail noir, des anonymes déposent fleurs et messages manuscrits — autant de fragments d’une étoile tombée du panthéon culturel français. Jane Birkin évoque plus tard une perte « comme si Paris avait perdu son cœur ». Guy Bedos s’emporte à la télévision, parlant de la disparition « d’un géant abîmé mais debout jusqu’au dernier souffle ». Charlotte Gainsbourg confiera avoir eu du mal à gérer ce choc émotionnel. Le pays tout entier observe alors un moment de trouble — ni véritable recueillement, ni adieu formel.

Contexte de sa mort : une santé fragile face aux excès

Gainsbarre n’a jamais caché ses faiblesses : alcool en continu, sommeil irrégulier, cigarettes en chaîne — il disait que « la fumée le maintenait debout ». Son foie portait aussi les marques des nuits excessives. Serge craignait la mort. Dès 1973, il avait eu sa première alerte cardiaque ; chaque décennie apporta son lot d’infarctus — cinq au total.

À cette période, en toile de fond grinçante et cynique, la Guerre du Golfe occupe les écrans français. Une tension sourde envahit le pays ; Gainsbourg meurt alors que les bombes tombent ailleurs — comme si sa mort devait s’inscrire dans le cours de l’histoire mondiale.

"La lumière écorche les vivants, mais c’est dans l’ombre que s’effondrent les géants."

Les causes du décès : une cinquième crise cardiaque, mais pas seulement...

L’infarctus foudroyant : décryptage médical des derniers instants

L’infarctus, ce terme brutal, désigne la mort soudaine d’une partie du muscle cardiaque due à une obstruction des artères coronaires. Gainsbourg connaissait bien ce terme : sa cinquième crise cardiaque n’a laissé aucune chance à son corps affaibli par les excès. Chaque infarctus fragilise le cœur, attaque après attaque, jusqu’à ce qu’il devienne presque défaillant. Le 2 mars 1991, dans son sanctuaire de la rue de Verneuil, un cœur usé a cessé de battre. Rien de spectaculaire : pas de mise en scène, pas de tumulte — juste le silence d’un organe qui lâche.

La réalité médicale est incontournable : l’infarctus n’est que l’ultime étape d’un déclin progressif. Depuis des années, Gainsbourg se savait « suspendu au-dessus du vide », selon ses propres mots. Anecdote peu connue : après son quatrième infarctus dans les années 80, il consignait dans un carnet la liste des médicaments pris quotidiennement, comme pour documenter sa propre disparition.

Les addictions, compagnes silencieuses de sa vie et de sa fin

Le tabac et l’alcool ont toujours accompagné Gainsbourg — sur scène comme dans l’intimité. Les Gitanes, portées avec une virilité presque caricaturale, étaient plus qu’un simple accessoire : elles constituaient son armure et son poison. Même ceux qui ne supportaient pas le personnage « Gainsbarre » reconnaissaient qu’on ne pouvait plus distinguer l’homme du mythe alcoolisé. L’alcool coulait comme un rituel ; le tabac dessinait des volutes autour de ses dernières mélodies. Sa santé s’effilochait au même rythme que ses nuits blanches.

Pourtant — et c’est là toute l’ambivalence — ces excès avaient nourri sa créativité autant qu’ils ont réduit sa longévité. Culpabiliser serait vain ; comprendre est essentiel.

L’opération du foie : une bataille perdue d’avance ?

En avril 1989, Serge Gainsbourg subit une lourde opération du foie à l’hôpital Beaujon : près des deux tiers de l’organe, rongé par la cirrhose, sont retirés. Il tente alors d’arrêter l’alcool sur ordre médical — décision tardive ou ultime baroud d’honneur ? Les semaines suivantes sont marquées par une fatigue profonde et des complications chroniques. Cette intervention aurait pu être le début d’une renaissance ; elle fut plutôt le dernier round d’un combat inégal contre un corps profondément abîmé.

Gainsbourg sortira de cette opération affaibli mais lucide sur ses limites : "Je suis en sursis", confiait-il sans détour à quelques proches fidèles.

« Je m’en vais, mais la France restera » : l’héritage d’un poète rebelle

La maison de la rue de Verneuil : un sanctuaire figé dans le temps

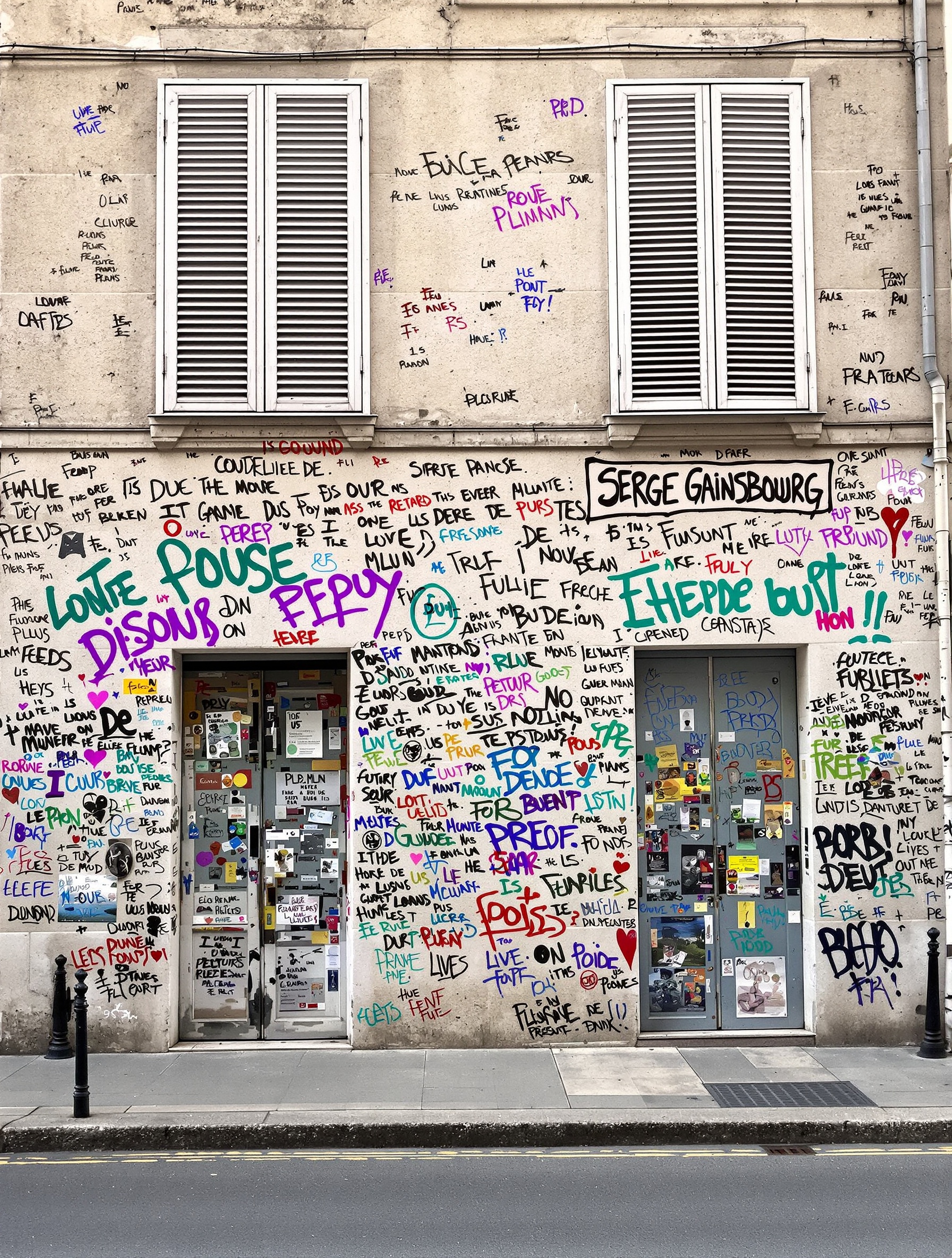

Le 5 bis rue de Verneuil n’est pas une adresse ordinaire, ni une simple curiosité parisienne. C’est une enclave hors du temps où le roman national se mêle aux cendres d’un génie paradoxal. Après plus de trente ans d’attente, la maison Gainsbourg a enfin ouvert ses portes au public en 2023 : un événement presque sacrilège tant le lieu semblait appartenir à l’intime et à la pudeur posthume de Serge.

Impossible de ne pas être frappé par cette façade grise, couverte de graffitis et d’hommages anonymes — chaque message témoigne d’une France qui refuse l’oubli. Les volets sont fermés, la lumière rare, comme si le passé interdisait d’y toucher. À l’intérieur, tout est resté figé : affiches originales des films qu’il aimait (et détestait), piano poussiéreux, bibelots kitsch — et surtout cette odeur persistante de tabac froid qui semble hanter les murs. Certaines pièces restent inaccessibles au public, par pudeur ou par respect pour l’homme qui n’a jamais tout révélé.

Anecdote marquante : lors des premiers jours d’ouverture officielle, certains visiteurs ont rapporté avoir ressenti « la présence palpable » du maître des lieux — non pas dans l’exubérance, mais dans le silence lourd du salon.

L’impact culturel : comment sa disparition a redéfini son mythe

La mort de Gainsbourg n’a pas seulement mis fin à une carrière ou clos un chapitre musical : elle a reconfiguré un pan entier de la culture française. Là où certains ne voyaient qu’un provocateur fatigué par ses excès publics (« Gainsbarre », caricature délétère), la société française a réévalué son importance fondamentale. D’un coup, les trésors cachés derrière le scandale furent exhumés — chez Télérama, chez France Culture — et ses textes relus avec le regard posthume d’un génie incompris.

Voici quelques domaines où son influence s’est amplifiée après 1991 :

- Musique : des artistes français et internationaux citent son écriture comme référence stylistique ; samples et reprises se multiplient.

- Cinéma : relectures visuelles et scénarisées (biopics, documentaires), inspiration jusque dans l’esthétique des clips vidéo.

- Littérature : analyses sémiologiques approfondies ; essais universitaires sur sa poésie urbaine et sa judéité affichée (l’étoile jaune cousue sur sa veste lors d’« Aux Armes… »).

- Société/Médias : débats sur la provocation légitime ou gratuite ; hommage transversal allant « de droite à gauche » sans autre filtre que l’admiration ou la gêne.

Une anecdote peu connue : certains critiques qui méprisaient Gainsbourg de son vivant se sont rétractés publiquement après sa mort, reconnaissant que ses audaces verbales étaient peut-être la dernière résistance authentique face à la médiocrité ambiante.

Les enfants et l’héritage : Charlotte, Natacha, Paul et Lucien, gardiens de la mémoire

Serge Gainsbourg laisse quatre enfants : Charlotte (de son union avec Jane Birkin), Natacha et Paul (nés dans les années 60), et Lucien « Lulu » (fils de Bambou). Charlotte porte haut le flambeau sur scène et à travers ses œuvres artistiques, tandis que Natacha et Paul restent très discrets. Lulu — devenu musicien lui aussi — incarne une relève parfois gênée par l’ombre imposante de son père.

Ils veillent désormais sur les droits artistiques, organisent ou valident les rééditions d’albums rares et s’assurent que la légende ne soit ni déformée ni galvaudée. L’héritage se partage entre fidélité viscérale — presque sacrée — et volonté ferme d’éviter toute exploitation indigne du nom Gainsbourg.

Pour en savoir plus sur les héritiers discrets du poète rebelle : Natacha Gainsbourg aujourd’hui : que deviennent les enfants méconnus de Serge Gainsbourg ?

L’homme derrière la légende : souvenirs et regards de ses proches

Jane Birkin et Bambou : amour, pudeur et douleurs croisées

Jane Birkin et Bambou : deux femmes liées par un homme incapable de conjuguer tendresse sans malaise. L’une s’exprime par la poésie d’un journal intime — « je savais qu’il était sauf », confie Jane en évoquant l’arrivée de Bambou dans la vie du chanteur — l’autre fait preuve d’une lucidité presque crue. Bambou, écorchée mais loyale, avoue dans ses mémoires avoir été perçue comme « la jaune » ou « la junkie », prisonnière d’une image collée par les médias, mais auprès de Serge, elle trouva un refuge cabossé.

Entre ces deux femmes, la pudeur était réelle : elles partagèrent le silence gênant des retrouvailles, l’évidence d’un amour déchiré mais respecté. « On a été très proches », dira Bambou, comme si l’expérience commune de Gainsbourg avait forgé un pacte secret contre le temps. Les moments de tendresse se vivent à voix basse : un rire étouffé sur un canapé usé, une main posée sur une épaule fiévreuse lors d’un réveil difficile. Mais les cicatrices laissées par les excès du poète — alcool, crises nocturnes, mélancolie rampante — sont impossibles à ignorer.

Charlotte Gainsbourg : force discrète d’une fille face au mythe paternel

À seulement 19 ans, Charlotte Gainsbourg fait face au cataclysme — la perte d’un père aussi fascinant qu’insaisissable. Elle confiera plus tard avoir été plongée dans « quelque chose de très morbide », incapable même d’ouvrir le frigo où tout était resté figé depuis la mort de Serge (source : Gala/Le Parisien). Sa douleur est silencieuse mais intense ; elle parle peu, range tout dans des boîtes imaginaires avant de pouvoir respirer à nouveau.

Ce qui marque chez Charlotte : ni rancœur ni apitoiement. Si solitude il y a, elle est traversée par une force étrange — celle d’avoir grandi avec un fantôme vivant puis embaumé sous les projecteurs. Pour elle, « faire le tri » dans les affaires de son père prendra trente ans, et il faudra l’ouverture de la maison-musée pour qu’elle ressente enfin un frémissement de paix.

L’empreinte des pères hors norme

Il serait facile de réduire l’histoire de Charlotte au simple drame du deuil ; mais vivre sous l’ombre d’un monument — surtout aussi abîmé — impose des compromis intimes que personne ne peut comprendre sans avoir connu cette lumière toxique. Les enfants d’artistes géniaux grandissent souvent parmi les décombres brillants d’une grandeur jamais totalement digérée... ici, vulnérabilité et résilience forment une dialectique singulière.

Gainsbarre : anecdotes inédites et fantômes domestiques

Derrière le masque du personnage public se cachaient mille petits démons domestiques. On se souvient du scandale télévisé où il brûla un billet de 500 francs en direct ; ce geste n’était pas une simple provocation, mais une confession silencieuse : « Je suis déjà mon propre spectre. » Durant les années Nassau (1984-1987), Gainsbarre règne en despote triste sur sa décadence : soirées interminables, disputes absurdes avec lui-même devant le miroir, fausses interviews existentielles (cf. Ardisson).

Anecdote peu connue : il avait l’habitude, dit-on, de parler seul dans le noir tard dans la nuit rue de Verneuil — conversations entières avec son père disparu ou avec Boris Vian, dont il regrettait chaque critique cinglante reçue en tant que jeune compositeur. Son humour noir servait moins à choquer qu’à conjurer les mauvais sorts qui alimentaient ses insomnies chroniques.

Gainsbarre n’était pas qu’une façade — il était littéralement hanté par ses doubles et ses propres jugements... parfois plus cruels envers lui-même que ne l’aurait été la presse française réunie.

Au-delà de la mort : l’éternelle présence de Serge Gainsbourg

L’œuvre posthume et la réinterprétation constante

Plus de trente ans après sa disparition, l’œuvre posthume de Serge Gainsbourg conserve une vitalité remarquable. Les albums hommage se succèdent — « Monsieur Gainsbourg Revisited » (2006), par exemple, transforme ses chansons cultes en terrains d’expérimentation vocale et stylistique pour des artistes du monde entier. De « L’Homme à la tête de chou » à « Aux armes et cætera », les reprises jazz, dub ou piano-voix se multiplient. Même les plateformes de streaming proposent des playlists dédiées aux réinterprétations — preuve que son génie continue d’attirer chaque nouvelle génération.

Ses textes s’adaptent, se métamorphosent et traversent les genres : Gainsbourg est repris par des artistes internationaux comme par des amateurs sur YouTube. Le mythe perdure, nourri par le besoin universel de revisiter une œuvre dont chaque mot semble écrit pour défier le temps.

Icône intemporelle ou objet de curiosité historique ?

Comment percevoir Serge Gainsbourg aujourd’hui ? Paradoxe fascinant ! Pour certains, il reste une icône absolue : le visage d’une France audacieuse et irrévérencieuse — un artiste dont la provocation était toujours soigneusement orchestrée. Mais à force d’embaumer son souvenir, ne risque-t-on pas d’en faire un simple objet de musée ? Est-il encore pertinent pour les jeunes générations ou n’est-il qu’un cas d’école pour sociologues nostalgiques ? Ce débat traverse tous les milieux culturels...

Synthèse critique : Gainsbourg demeure un repère incontournable dans l’histoire musicale et littéraire française ; il fascine autant qu’il divise, suscitant des débats sur la liberté artistique et les limites du scandale.

Leçons universelles d’un artiste hors norme

Que peut-on tirer d’un destin aussi marqué ? Livres et documentaires livrent dix grandes leçons : oser décevoir sans céder au conformisme, savoir échouer avec panache, vendre sans renoncer à l’audace créative. Sa vie fut une succession de métamorphoses — du chanteur maudit à une figure nationale. Il a incarné comme personne la dualité entre flamboyance publique et solitude profonde. Sa trajectoire illustre le prix élevé payé par certains artistes exposés trop longtemps à la lumière : génie créatif, mais aussi naufrage personnel — un questionnement toujours actuel sur le lien entre célébrité et autodestruction.

Il reste ceci : créer malgré tout — même usé jusqu’à l’os, même acculé par le vide.

La fin d’une époque, le début d’une légende éternelle

La nuit est tombée sur Gainsbourg, mais son écho résonne toujours plus fort : il n’y aura jamais de dernier mot pour cet homme qui a brisé la pudeur et offert à la France ses paradoxes les plus éclatants. La tragédie s’efface, la légende s’impose — indélébile, insolente, inépuisable.