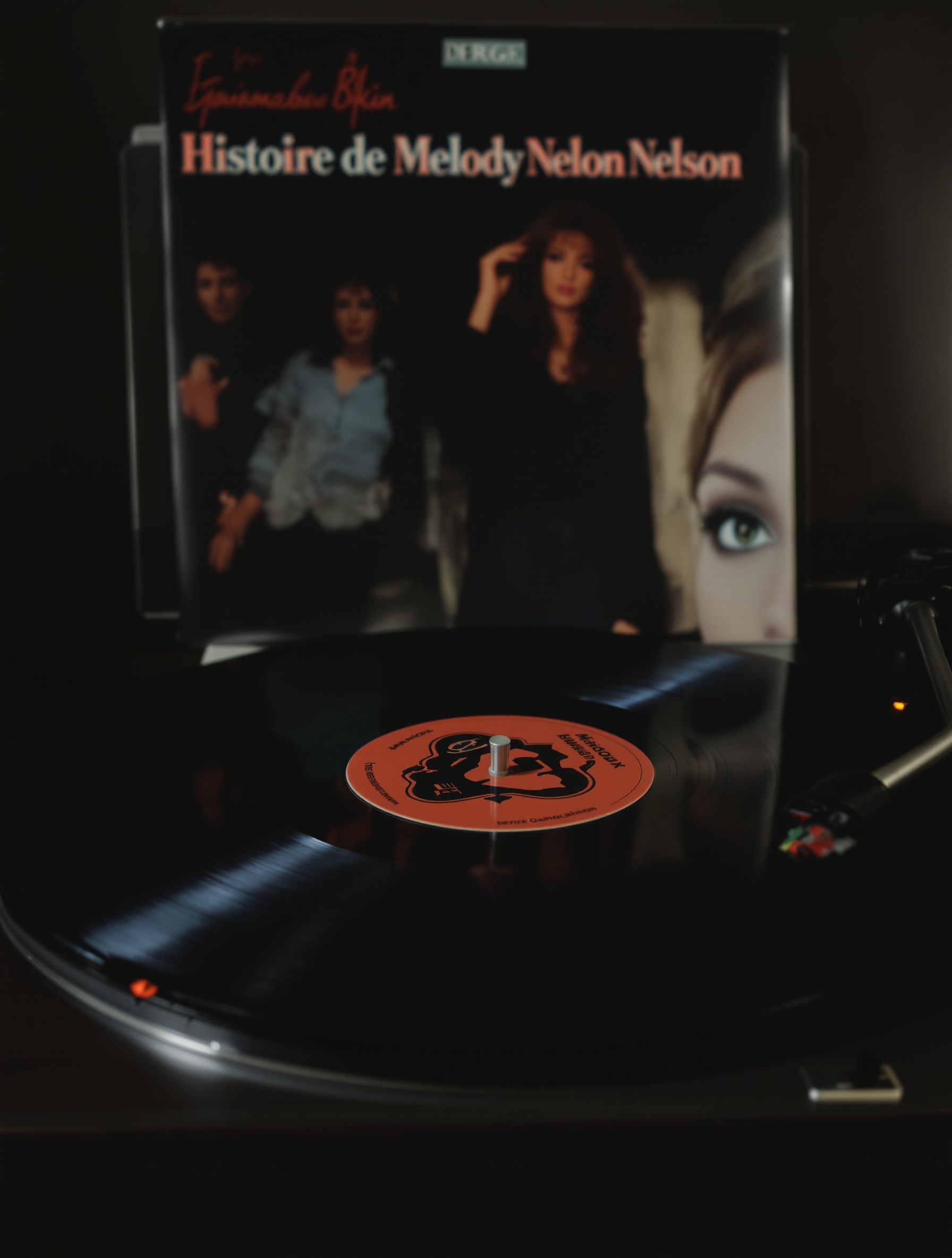

Histoire de Melody Nelson, un album culte de Serge Gainsbourg qui a redéfini le concept

Melody Nelson, bien plus qu'une histoire : un album-concept mythique et décadent

On pourrait aussi bien essayer d’attraper la brume avec des baguettes de batterie que de réduire Histoire de Melody Nelson à une simple romance sulfureuse. Soyons clairs : cet album est une anomalie majestueuse dans la discographie française, un objet sonore non identifié dont l’écrin n’est ni doré ni lumineux, mais velours noir, dense et poisseux. La notion d’album-concept prend ici tout son sens – chaque piste s’emboîte dans l’autre comme les nervures d’un bois rare. En 1971, Gainsbourg ne joue pas la provocation facile mais la subversion par la texture même du son : ses mots crissent, les basses suintent, les cordes palpitent sous la peau tendue d’une narration elliptique. Cet ensemble, où chaque silence pèse comme un coup de cymbale oublié en studio, propulse la poésie crue dans le domaine du sacré sonore.

La genèse d'un chef-d'œuvre : L'enchevêtrement des rencontres et des inspirations

Ce n’est pas une légende inventée pour embellir l’histoire : si Melody Nelson résonne si profondément, c’est que sa genèse tient du rituel chamanique. Gainsbourg rencontre Jean-Claude Vannier — arrangeur visionnaire capable d’injecter du feu liquide dans les veines d’un orchestre — et Jane Birkin incarne la muse éthérée sur la pochette comme dans les harmoniques murmurées du disque. Le dialogue des créateurs s’apparente à un accordage obsédant : recherche interminable du timbre parfait entre Paris et Londres, oscillations entre classicisme déglingué et groove carnassier…

L’âme d’un album réside moins dans ses notes que dans le bois et les peaux qui le portent, et Melody Nelson en est la preuve vivante, un battement de cœur analogique dans un monde numérique. Une œuvre qui résonne avec la sève même des instruments.

J’avais entendu dire — entre deux silences dans un studio poussiéreux — que Vannier pouvait passer des heures à frotter une caisse claire juste pour sentir si le grain répondait à l’histoire en train de naître ! Anecdote véridique ou fantasme ? Peu importe : on sent cette quête jusque dans les moindres bruits parasites gravés sur bande.

Pourquoi cet album est-il une expérience sonore unique ?

Gainsbourg ne voulait pas plaire — il voulait marquer au fer rouge l’oreille du siècle. L’innovation sonore surgit ici dans l’imbrication magistrale des timbres : basse profonde signée Herbie Flowers (oui, celui-là même qui électrisait Bowie), arrangements symphoniques organiques, guitares flottantes au bord du silence… Entre deux silences justement ! L’album a été boudé par certains critiques à sa sortie — ce n’est pas anodin — trop étrange peut-être pour les oreilles mal accordées. Aujourd’hui encore, sa texture hypnotique tisse un écho sans précédent ; rien ne vieillit plus lentement que cette alchimie trouble.

Le chiffre 7 : Une obsession gainsbourgienne qui imprègne l'œuvre

Le chiffre 7 hante tout l’album : 7 morceaux exactement (ni plus ni moins), durée totale tournant autour de 28 minutes (2+8=10… soit encore 7+3 !). Cette bizarrerie gainsbourgienne n’a rien d’anecdotique : elle servira autant de talisman que de piège symbolique pour Melody Nelson elle-même. Certains y voient le septénaire mystique ou une construction cabalistique ; moi j’y entends surtout un tic rythmique entêtant qui ajoute une couche supplémentaire à la poussière d’histoires accumulée sur la platine depuis cinquante ans. Qui ose encore nier que ça vibre autrement?

Le récit hypnotique : Une tragédie lyrique contée par Gainsbourg

Le crash de la Rolls-Royce : un acte fondateur d'une passion coupable

Soyons clairs : il n’existe pas d’histoire plus retorse, plus gorgée de tension sourde, que celle qui s’ouvre sur le choc feutré d’une Rolls-Royce Silver Ghost heurtant une bicyclette. Voilà le point d’impact initial, l’impulsion qui déchire la membrane du réel dans Histoire de Melody Nelson – et qui propulse tout l’album sous une lumière oblique, jamais rassurante. Ce n’est pas un simple accident, c’est un effondrement en slow motion : la carrosserie centenaire frôle la peau, les rayons crissent sur le bitume, et déjà l’écho du drame irrigue chaque piste. L’acte fondateur de ce récit n’a rien d’anodin ; il impose d’entrée un rythme cardiaque singulier — entre fatalité et désir interdit — qui va vibrer jusqu’au dernier souffle du disque. On pourrait croire à une anecdote absurde (j’ai vu une batterie exploser pour moins que ça lors d’une parade funèbre à Moramanga…), mais ici rien n’est gratuit : chaque détail participe à la dramaturgie sinueuse de l'œuvre.

Melody Nelson, muse adolescente entre innocence et fatalité

Melody Nelson surgit comme une apparition fragile et vertigineuse — rousse flamboyante, quinze ans à peine, figure suspendue entre deux temps. Muse ambiguë, elle incarne cette innocence troublée qui flotte en apesanteur dans toute la texture sonore. Si Jane Birkin fut choisie pour lui donner chair et voix, ce n’est pas anodin : sa présence diaphane sur la pochette comme dans les harmoniques chuchotées du disque apporte un souffle neuf aux timbres narratifs. Melody n’est ni coupable ni innocente : elle est juste inéluctable, magnétique dans sa vulnérabilité. Sa trajectoire évoque moins une simple victime qu’un point nodal où s’entremêlent attirance irrésistible et fatalisme rampant.

L'écho des influences littéraires, de Vladimir Nabokov à Oscar Wilde

Il serait malhonnête de nier la poussière laissée par Nabokov (Lolita) sur le bois même de cet album ; l’ombre portée par les amours malsaines hante chaque inflexion du récit. Mais soyons lucides : Gainsbourg ne se contente jamais d’un simple plagiat thématique. Il puise aussi chez Wilde une ironie acide, un sens aigu de l’artifice et du masque — tout cela tressé avec la sève noire des orchestrations Vannieriennes. Entre deux silences rongés par le souffle analogique des bandes magnétiques, la littérature se fait écho vibrant : les livres anciens nourrissent les mélodies nouvelles.

Le rôle de Jane Birkin, incarnation d'une fantaisie gainsbourgienne

Jane Birkin ne se limite pas au statut décoratif : elle est fibre vivante de cette architecture sonore. Sa voix — presque murmurée, toujours vacillante — glisse comme une corde pincée entre deux mondes et donne à chaque morceau sa vibration inimitable. En studio (je me rappelle avoir assisté à des prises où tout vibrait dès qu’elle effleurait le micro… même les murs semblaient écouter !), son timbre singulier tissait un accordage supplémentaire avec les instruments ; elle devint l’une des harmoniques majeures du disque. C’est ce souffle subtil — ni totalement parlé ni vraiment chanté — qui scelle l’identité unique de Melody Nelson.

L'architecture sonore : ostinato et arrangements symphoniques en harmonie

Jean-Claude Vannier, l'alchimiste du rythme psychédélique et des timbres uniques

Jean-Claude Vannier, soyons clairs, n’est pas un simple arrangeur – c’est un sorcier du timbre, un architecte de la déchirure sonore. Sur Histoire de Melody Nelson, il ne se contente pas d’ajouter des cordes ici ou là : il façonne un écrin qui englue l’auditeur dans une atmosphère aussi envoûtante que troublée. L’album lui doit son ossature orchestrale : des violons qui rampent, des chœurs fantomatiques, des percussions qui feulent dans l’ombre. C’est lui qui a injecté cette dose de psychédélisme singulier dans la sève de la chanson française, fusionnant basse funk hypnotique (merci Herbie Flowers), guitare rêche et nappes de cordes dignes d’un poème symphonique halluciné. Sa vision était si nouvelle que même aujourd’hui, des décennies plus tard, on sent encore l’écho de ses arrangements dans la pop contemporaine — ce n'est pas un hasard si Beck ou Air se sont inspirés de son audace orchestrale.

Le fameux ostinato de guitare, un battement de cœur obsédant

Passons au nerf central : l’ostinato de guitare. Ce motif répété, obstiné, véritable pulsation primitive – c’est le fil rouge invisible qui relie chaque morceau à l’autre. L’ostinato dans Melody Nelson n’est pas qu’un effet : c’est une corde tendue entre deux mondes. D’un côté les arrangements sophistiqués signés Vannier, de l’autre le chant presque murmuré, viscéral et charnel de Gainsbourg. Cette répétition hypnotique agit comme une transe douce-amère : elle accompagne la chute du narrateur autant qu’elle enserre l’auditeur dans sa spirale. Un battement de cœur analogique à peine dissimulé sous la poussière du groove.

Les instruments, une immersion dans la texture sonore des cordes et percussions (l'apport de Herbie Flowers)

Derrière cette peau sonore — j’insiste — il y a des instruments qui transpirent littéralement leur époque et leur audace. La basse d’Herbie Flowers (oui, le même que sur Bowie) plante ses racines profondes dans chaque piste : lignes souples mais fuyantes, presque carnivores par endroits. Les guitares (Claude Engel, Alan Parker), les batteries (Pierre-Alain Dahan), tout le monde joue serré mais laisse respirer chaque note — un miracle d’équilibre jamais atteint depuis. Les cordes ne sont pas là pour embellir mais pour creuser le sillon mélodique jusqu’à l’os ; quant aux percussions feutrées… elles servent autant à souligner qu’à égarer.

Ne me lancez pas sur la poussière laissée au sol lors des prises : une fois j’ai vu une console cracher une étincelle sous le choc d’un riff trop bien envoyé par Herbie ! Entre deux silences, ce sont tous ces instruments vivants qui fournissent la sève vitale du disque.

Enregistrement entre Londres et Paris, naissance d'un son révolutionnaire

Soyons précis : Melody Nelson a été enregistré entre Londres et Paris — deux villes comme deux pôles magnétiques attirant chacun leur lot d’électricité brute et de raffinement poussiéreux. Ce va-et-vient géographique a permis un métissage rare entre savoir-faire britannique (prise de son précise au millimètre chez les Anglais) et chaleur organique parisienne – aucune machine ne pouvait égaler ça à l’époque. L’accordage était obsessionnel ; rien n’était laissé au hasard : chaque souffle capté par les micros à ruban ajoutait sa poussière dorée au master final. Toute vibration parasite devenait intentionnelle.

Là-haut dans la régie on cherchait moins la perfection clinique que cette faille féconde où pourrait germer l’émotion brute — et ça s’entend encore aujourd’hui sur chaque micro-coupure ou frémissement laissé intact sur bande originale.

Piste par piste : décryptage des mélodies de Melody Nelson

"Melody", introduction envoûtante qui fixe le ton

Soyons clairs, "Melody" n'est pas une simple ouverture. C'est une convocation rituelle. Dès la première seconde, la basse caoutchouteuse d'Herbie Flowers s’infiltre comme une ombre sur du velours, sculptant un groove lent, presque poisseux. La guitare glisse en arrière-plan, à peine effleurée – et déjà tout vibre au ralenti, comme si le temps hésitait à avancer. Gainsbourg entre dans la narration non pas en chanteur mais en conteur halluciné : son parlé grave cisèle le décor, pose les bases d’un univers où chaque instrument respire la tension érotique et l’attente vénéneuse.

Ce morceau installe la matrice sonore — ostinato obsédant, nappes de cordes stridentes, batterie sèche et minimale — qui va contaminer tout l’album. Le choc initial (l’accident) est là mais sous la surface : c’est surtout l’écho d’une fatalité qui s’annonce. Rien n’est anodin : chaque silence pèse déjà lourd de ce qui vient.

"Ballade de Melody Nelson", duo emblématique et lyrisme

Avec "Ballade de Melody Nelson", on bascule dans l’intimité trouble du duo Gainsbourg/Birkin. Les deux voix se frôlent entre deux silences, s’accordent avec une justesse clinique sur fond d’arrangements soyeux. Jane Birkin incarne ici le souffle adolescent — chaque syllabe semble suspendue dans un halo de réverbération, tandis que Serge distille cette tendresse acide dont lui seul a le secret.

La structure musicale laisse respirer les instruments : guitares liquides et cordes sinueuses dialoguent sans jamais écraser la fragilité des voix. Le texte se fait confessionnel — "Qu’à part moi-même personne n'a jamais pris dans ses bras…" — tout est dit sur cette attirance magnétique mais impossible. Ce n’est pas qu’un duo : c’est une expérience organique où les timbres fusionnent pour raconter ce qui ne peut être dit autrement.

"Ah! Melody" et "En Melody", variations d'un thème obsédant

Deux faces du même motif — "Ah! Melody" est traversé par une déclaration fiévreuse (trompette racée au second couplet), tandis que "En Melody" pousse l’instrumentalisation jusqu’à l’ivresse sensorielle pure. Sur la première, Gainsbourg donne corps à son vertige amoureux à grands coups de respiration rauque ; sur la seconde, place à un délire orchestral quasi-cinématographique où basse et percussions ondulent sous les archets nerveux.

Là où beaucoup arrangeraient mécaniquement, Vannier sculpte l’air. Chaque variation révèle une autre strate émotionnelle : là un frisson de désir brut, ici une montée vers l’abandon total. Entre deux silences parasites captés en studio, on entend la poussière soulevée par les archets ou la peau tendue des toms martelés.

"Cargo Culte", apogée tragique et adieu aux illusions

La dernière piste – soyons honnêtes – enterre toute tentative d’analyse sage : "Cargo Culte", c’est le requiem final d’une histoire devenue mythe. Les arrangements symphoniques atteignent ici leur apothéose : progression irrésistible des cordes, percussions martelées comme un glas tribal. Gainsbourg évoque le crash fatal (la disparition de Melody) puis bascule dans un lyrisme quasi-religieux — il invoque même les rites anthropologiques des îles du Pacifique pour exorciser sa douleur.

Le morceau agit comme un négatif sonore du premier titre : même ostinato grave mais inversé par la désolation totale des timbres. On sort lessivé – chaque vibration résonne longtemps après la dernière note… Preuve qu’il ne suffit pas de savoir jouer pour signer un chef-d'œuvre : il faut savoir laisser parler la poussière et l’écho du vide.

| Titre | Durée | Ambiance/Rôle narratif |

|---|---|---|

| Melody | 7:37 | Ouverture hypnotique ; pose tragédie et obsession |

| Ballade de Melody Nelson | 2:00 | Duo intime ; naissance du lien amoureux |

| Valse de Melody | 1:32 | Parenthèse légère ; innocence fragile |

| Ah! Melody | 1:46 | Variation passionnée ; tension amoureuse accrue |

| L'hôtel particulier | 4:05 | Climax charnel ; huis clos sensuel |

| En Melody | 3:25 | Instrumental hallucinatoire ; pulsation dramatique |

| Cargo Culte | 7:57 | Finale symphonique ; adieu tragique et mythification |

L'héritage et l'impact de Melody Nelson dans la musique contemporaine

De la polémique initiale à l'admiration universelle, évolution de la réception

Lors de sa sortie en 1971, Histoire de Melody Nelson déchaîne un mélange d’incompréhension et de malaise. Les critiques s’y cassent les dents : trop court (à peine 28 minutes), trop scandaleux, trop gluant dans son obsession pour le trouble. Serge Gainsbourg est traité de provocateur indécrottable, son audace sonore comme ses thématiques heurtent une France incapable de capter l’étrangeté vibrante du projet. Il faut du temps, des années même, pour que l’album opère un lent travail d’accordage sur les esprits – et ce n’est pas anodin. La poussière des polémiques finit par révéler l’éclat singulier d’une œuvre qui, loin d’être un caprice sulfureux, installe une nouvelle grammaire pour la chanson moderne. Aujourd’hui, Melody Nelson trône parmi les sommets reconnus de la musique francophone et mondiale. Le choc initial s’est transformé en admiration unanime.

L'influence durable sur le rock, le hip-hop et la pop culture

On serait presque tenté de dresser une liste exhaustive mais stérile des héritiers – or ça ne rendrait pas justice à la sève souterraine qui irrigue tout un pan de la création contemporaine. Air (pour leurs textures feutrées), Beck (dont le "Paper Tiger" semble être du Gainsbourg sous acide), Portishead ou même Jarvis Cocker ont tous puisé dans cette matrice sonore unique : cordes hantées, basses ondoyantes, ostinatos hypnotiques. Même certaines branches du hip-hop samplent encore ces textures poussiéreuses et organiques – preuve que le groove mutant inventé ici parle à toutes les générations.

Entre deux silences électroniques modernes, les harmonies troubles de Melody Nelson réapparaissent sans crier gare dans des rythmes urbains ou des ballades indés ; elles se nichent partout où un producteur cherche à faire trembler le réel au lieu de simplement l’enjoliver.

Melody Nelson, un album culte devenu une référence intemporelle

Ce disque échappe au temps comme il échappe aux catégories. Chaque réédition déterre un peu plus la modernité stupéfiante de sa texture sonore : basse élastique, guitares spectrales, percussions animales…

Histoire de Melody Nelson, c’est tout sauf une relique figée : c’est un organisme vivant dont chaque harmonique palpite encore sous nos tympans déboussolés.

FAQ sur l'univers sonore et narratif de Melody Nelson

Quels instruments emblématiques ont façonné le son de Melody Nelson ?

- Basse électrique (Herbie Flowers) : démarre l’album et pulse comme une artère vivante du début à la fin ; chaque ligne impose un groove rampant, quasi charnel.

- Guitares électriques/rythmiques (Alan Parker, Big Jim Sullivan, Claude Engel) : psychédéliques, nerveuses ou liquides selon les pistes ; elles sculptent des ostinatos obsédants et participent à cette alchimie sonore indélébile.

- Cordes orchestrales : arrangées par Jean-Claude Vannier, elles rampent, vibrent, se frottent à la basse — une nappe organique qui donne au disque sa densité presque symphonique.

- Percussions feutrées (Pierre-Alain Dahan) : caisse claire, batterie sèche et minimale, tout est question de dosage. Les tambours battent sans jamais dominer, mais rythment chaque montée dramatique.

- Piano/Claviers (Serge Gainsbourg, Roger Coulam) : par touches discrètes, ils se glissent dans la texture globale pour épaissir l’écho ou souligner un silence tendu.

Chaque instrument n’est pas qu’un simple outil : il devient membre d’un organisme vivant, participant à l’accordage général et à la vibration unique de l’œuvre. Soyons clairs : rien n’a été choisi au hasard, chaque timbre nourrit un récit où la sève du bois rencontre le souffle des peaux tendues.

"Histoire de Melody Nelson" est-elle inspirée d'une histoire vraie ?

Non — Histoire de Melody Nelson est une pure fiction née des méandres de Serge Gainsbourg et de son imaginaire débridé. Jane Birkin prête sa voix et son image au personnage éponyme, mais entre deux silences on comprend vite que le récit n’est ni autobiographique ni documentaire. Gainsbourg s’inspire librement de ses obsessions littéraires (Nabokov, Wilde) mais brouille sans cesse la frontière entre fantasme et confession : seule compte la dramaturgie sonore. Ce n’est pas anodin si certains y ont vu du vécu… mais non : tout est poésie noire — rien d’autre qu’une architecture d’émotions brutes collées sur bande magnétique.

Où écouter ou acheter l'album culte Histoire de Melody Nelson aujourd'hui ?

L’écoute numérique en streaming est possible sur toutes les grandes plateformes : Spotify, Deezer, Apple Music… Mais soyons honnêtes : pour sentir la poussière des sillons sous vos doigts et goûter la vibration originelle, rien ne remplace le vinyle. On trouve des éditions remasterisées en boutique spécialisée (Fnac), sur Discogs ou même eBay pour les amoureux du collector analogique. S’offrir le disque physique – c’est ouvrir une parenthèse sensorielle où chaque note respire différemment. Tenez-le contre votre platine : vous entendrez mieux la sève qui coule entre deux harmonies mal léchées…

Le mythe impérissable d'Histoire de Melody Nelson

Soyons clairs : Histoire de Melody Nelson est la preuve que certaines architectures sonores traversent les décennies sans perdre une once de leur poussière magnétique. Ce disque n’est pas un simple jalon, c’est un organisme vivant, où la sève du bois et la tension des peaux vibrent à l’unisson dans chaque note, chaque souffle, chaque ostinato.

Rien ici n’est anodin : l’album demeure une énigme splendide, fusion magistrale entre récit, poésie brute et expérimentation sonore. Il continue de hanter les tympans curieux, comme un battement de cœur analogique réfracté dans mille échos contemporains. Entre deux silences, Melody Nelson conserve son pouvoir d’envoûtement : ce disque respire encore, accordé à la fréquence même du mythe – et on aurait tort de croire que ça passera avec le temps.