Avec ses cheveux longs et sa barbe grisonnante, Tom Araya ne ressemble en rien au stéréotype du chanteur de metal. Il n’a pas non plus la dégaine d’un des frontmen les plus influents de l’histoire du genre. Et pourtant : le chileno-américain a sans doute plus fait pour le metal que n’importe qui d’autre. En 1981, il fonde Slayer aux côtés de Kerry King, Jeff Hanneman et Dave Lombardo. Le reste appartient à l’Histoire. Araya et ses compères ont tout simplement inventé un nouveau sous-genre, en poussant le speed metal à un niveau de violence sonore inégalé à l’époque. Mais au-delà des riffs supersoniques, des solos dissonants et des blasts furieux, c’est bien la voix d’Araya qui aura marqué toute une génération d’auditeurs et de musiciens. Un style vocal unique, caractérisé par une capacité à tenir des cris ultra-gutturaux et des lignes vocales groovy et menaçantes. Mais aussi une plume ciselée, dont les thèmes sombres font encore débat aujourd’hui. Et une basse aux lignes simples mais redoutables, qui a posé les fondations rythmiques d’un des groupes les plus importants de tous les temps. Sauf qu’en 2010, coup de théâtre : le chanteur subit une lourde opération du dos, lui imposant une pause forcée. 9 ans plus tard, le groupe annonce une tournée d’adieux, évoquant les douleurs persistantes du frontman. En 2025, celui-ci prend finalement sa retraite, laissant derrière lui un héritage incommensurable. Car si Tom Araya n’est peut-être pas le musicien le plus technique ni le chanteur le plus versatile du monde, il est sans doute l’un des plus influents qu’on ait connus. Une force de la nature qui aura réussi à incarner la violence sonore extrême de Slayer tout en gérant les aléas d’une vie de famille et les affres de la santé. Ce n’est pas anodin.

Tom Araya : L'icône du thrash metal chileno-américain

On n’ouvre pas tous les jours le rideau sur une légende dont la voix, venue de Viña del Mar, a électrifié les faubourgs de Maywood, Californie. Tomás Enrique Araya Díaz, né en 1961 au Chili, migre enfant vers les États-Unis, dans ces quartiers où le béton craque parfois sous la chaleur et où les guitares hurlantes ponctuent les longues soirées californiennes. Ce n’est pas anodin : l’exil imprime au cœur une ardeur que seule la musique pourra exprimer sans trahir.

C’est à Maywood, ville dont la banalité cache l’incubation de tant de destins rebelles, que Tom Araya découvre l’électricité des scènes locales. Son enfance dans un foyer chilien, puis l’immersion dans le tumulte américain, lui forgent une sensibilité à la fois fiévreuse et lucide. Qui aurait parié qu’un immigré discret, d’abord destiné à devenir technicien médical, incarnerait quelques années plus tard la furie du thrash metal ?

Qui est Tom Araya ? Premiers pas et origines chiliennes

- Né le 6 juin 1961 à Viña del Mar, Chili.

- Immigré très jeune avec sa famille aux États-Unis, installation à Maywood, Californie.

- Premières influences musicales imprégnées à la fois par la culture chilienne (folklore, rythmes locaux) et le rock californien.

- Formation initiale en tant que technicien médical avant la bascule vers la musique.

Slayer : la rencontre avec Kerry King, acte fondateur

Dans ce microcosme de banlieue, Tom croise Kerry King : la rencontre est frontale, le courant immédiat. On le dit souvent, mais soyons clairs : sans cette collision de volontés et de riffs, Slayer n’aurait jamais existé. Guitares à la main, King et Araya s’engagent dans une spirale créative, recrutent Jeff Hanneman et Dave Lombardo, et bâtissent le socle de ce qui deviendra l’un des groupes les plus radicaux du metal – un groupe où chaque note est une déflagration, chaque silence un gouffre.

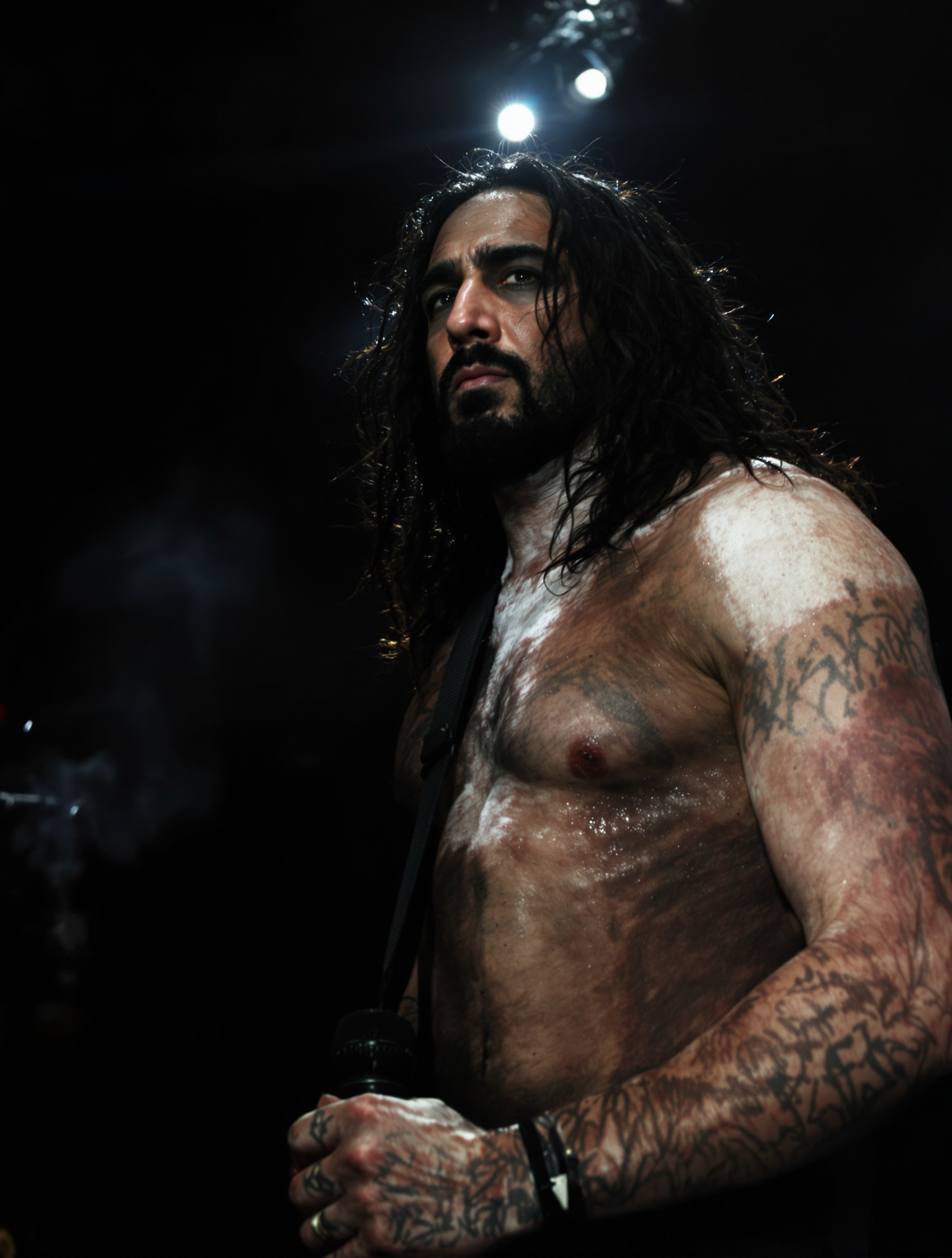

Ci-dessus : Slayer live en 1985 – témoin brutal de leur énergie primitive. La synergie entre Araya et King, déjà palpable, est celle d’une forge où l’acier ne connaît ni repos ni compromis.

« On ne s’est jamais dit : ‘Faisons du bruit.’ C’est venu parce qu’on avait besoin de le crier. » – Tom Araya

La voix et la basse de Slayer : une force motrice sur scène et en studio

On ne mesure pas la portée d’un cri avant d’avoir entendu Tom Araya éructer les premières mesures de "Angel of Death". C’est plus qu’une décharge, c’est une frontière franchie : la voix d’Araya, dans Slayer, oscille entre le déchirement primal et une maîtrise rythmique inédite. Pourtant, réduire son rôle à la simple performance vocale serait une faute grave. Soyons clairs : c’est dans l’articulation entre sa basse et ses cordes vocales que naît le chaos si spécifique au groupe.

L’ascension fulgurante : de Show No Mercy à l’éternel Reign in Blood

Slayer s’incruste d’abord dans l’histoire du metal avec l’album Show No Mercy (1983), dont Tom Araya finance l’enregistrement grâce à son job d’infirmier – anecdote trop peu citée alors qu’elle souligne une implication physique et matérielle rarement égalée. Sur ce disque, sa voix est encore contenue, tiraillée entre des intonations heavy metal classiques et des effluves déjà plus mordantes.

Puis vient Hell Awaits (1985), où Araya affine son timbre et pousse ses capacités dans des registres de plus en plus abrasifs – ses cris deviennent des signatures, son placement rythmique s’affirme. Mais c’est avec Reign in Blood (1986) que sa voix explose dans toute sa brutalité, sur des titres comme « Raining Blood » ou « Piece by Piece ». Les tempos frénétiques ne laissent aucune place à l’erreur : on est bien loin de la simple imitation du punk, ici la voix est instrumentale, un fouet qui cadence la charge.

South of Heaven (1988) et Seasons in the Abyss (1990) montrent une facette plus nuancée : Araya module, grogne, chuchote parfois. Il injecte une musicalité presque hantée, là où d’autres se perdraient dans la monotonie. Sur « Dead Skin Mask », il distille la peur dans chaque syllabe ; sur « Spill the Blood », il tutoie le sacré – ou le blasphème, selon l’oreille qui écoute.

Tableau comparatif : styles vocaux et présence de la basse d’Araya

| Album | Style vocal d'Araya | Présence de la basse |

|---|---|---|

| Show No Mercy (1983) | Relativement aigu, heavy/punk | Visible dans le mix mais discret |

| Hell Awaits (1985) | Plus guttural, agressif | Plus dense, parfois brouillée |

| Reign in Blood (1986) | Cri primal, tempo effréné | Basse-ombre, rythmique implacable |

| South of Heaven (1988) | Nuancé, groove menaçant | Mise en avant sur passages lents |

| Seasons in the Abyss (1990) | Entre hurlement et chant murmuré | Sculpte le climat, fondation solide |

La basse d’Araya : fondations rythmiques ou simple accompagnement ?

Il suffit d’isoler la piste basse de « War Ensemble » ou « Seasons in the Abyss » pour saisir à quel point Araya ne se contente jamais d’être un second rôle. Si la plupart des fans idolâtrent les duels de guitares Hanneman/King, c’est pourtant la basse qui maintient la cohésion, empêchant ces morceaux de sombrer dans la cacophonie pure. Les riffs de Slayer sont notoirement « peu pensés pour les bassistes », selon Araya lui-même (source : Guitar World) : la densité des notes, la vélocité requise ? Un enfer. Pourtant, il suit les guitares « comme une ombre » et fusionne avec les battements infernaux de Lombardo.

Sur scène, Araya joue sur des basses ESP Signature dotées de micros EMG actifs : une précision chirurgicale, un tranchant là où la plupart se contenteraient d’un simple grondement. On l’oublie trop souvent, mais sans cette colonne vertébrale basse-batterie, Slayer ne serait qu’un ouragan désordonné.

La voix d’Araya est le cri, sa basse le cœur – le public ne perçoit qu’un orage, mais ce sont ces deux pôles qui font tenir la tempête.

Technique et impact : l’invisible qui sculpte la violence

Ce n’est pas anodin : tenir la basse chez Slayer impose une endurance et une rigueur que peu soupçonnent. Araya combine jeu au médiator et doigté rapide, évitant la saturation facile pour conserver la netteté même lors des passages les plus furieux. Sa sonorité ? Massif, sec, jamais baveux – il a fait évoluer la basse metal loin des clichés du "brouillard sonore".

Anecdote à méditer : lors d’un test de balance en 1986, Araya aurait volontairement décroché sa basse sur "Angel of Death" pour prouver à un ingénieur sceptique que le morceau tombait à plat sans elle. Résultat ? Silence gêné et respect éternel du staff technique… Soyons clairs, tout cela n’a rien d’anecdotique dans un genre où tout va (trop) vite !

Au-delà de la scène : vie privée, inspirations lyriques et personnalité

Tom Araya, le père de famille et l'homme du ranch au Texas

Imaginez-le, bottes crottées, chapeau vissé sur le crâne, à mille lieues des stroboscopes et des cris. Tom Araya réside aujourd’hui à Buffalo, Texas, sur un ranch de 65 acres avec sa femme Sandra et leurs deux enfants. Ce n’est pas un décor de western, c’est son quotidien : lever du soleil sur la poussière, cris du bétail, réparations à la ferme. On l’oublie : le leader de Slayer, qui incarnait la rage et la démesure sur les plus grandes scènes, s’adonne ici à une vie presque ascétique, faite de routines terriennes et de responsabilités familiales. Cette dichotomie est frappante pour qui ne connaît pas l’homme derrière le hurleur.

Ce choix de vie n’est pas une affectation médiatique, mais une nécessité organique. Après les tournées mondiales et les tempêtes sonores, Araya confesse la nécessité de revenir à la terre – pour ne pas sombrer dans la folie d’une vie publique dévorante. Anecdote improbable : il aurait déjà été surpris à donner le biberon à un veau orphelin tout en fredonnant une ligne de "South of Heaven". C’est cela, son vrai terrain d’expérimentation, entre deux silences : l’épreuve brute de la nature, loin de la pose scenique.

Derrière le frontman mythique, un père de famille ancré dans le réel, artisan de sa propre paix intérieure. Le ranch texan de Tom Araya tranche radicalement avec sa persona sur scène – un contraste qu’il cultive comme une seconde nature.

Les thèmes sombres des paroles : tueurs en série, guerre, religion et inspirations personnelles

Passons à la matière première de Slayer : les paroles – sombres, abrasives, souvent controversées. Tom Araya puise avec un appétit presque clinique dans l’histoire des pires criminels (Jeffrey Dahmer), les abominations de guerre ou les dérives religieuses. Loin du folklore sataniste facile, ses textes abordent les abîmes sans détour ni filtre moralisateur.

Araya reconnaît lire avidement sur "l’esprit anormal", fasciné par ce que l’humanité cache sous le vernis. "Dead Skin Mask", inspirée par Ed Gein, ne cherche pas à choquer gratuitement. Il s’agit d’une plongée froide dans les faiblesses humaines – ce n’est pas anodin : les morceaux écrits par Araya ("South of Heaven", "Eyes of the Insane") témoignent d’une capacité rare à transposer l’obscurité sur le plan artistique, sans jamais tomber dans la glorification ou la dénonciation manichéenne.

À chaque ligne, on sent le poids de son histoire : enfance d’exilé, regard sur la violence sous-jacente à l’homme ordinaire. Rien n’est surjoué – tout est posé avec une franchise qui divise, dérange, parfois fatigue. Cette honnêteté frontale a sculpté une identité pour Slayer que peu osent égaler.

Analyse critique

Araya n’est pas un simple conteur d’horreur ou un provocateur. Il a cette lucidité sans pathos qui lui permet d’aborder les tabous avec une énergie qui tient presque de la transe documentaire. Certains diront qu’il va trop loin – mais dans un paysage musical saturé d’artifices, je préfère mille fois cette sincérité à une posture édulcorée. Ce courage à exposer l’innommable sans le juger ni s’en draper est peut-être la clé de sa modernité toujours intacte.

Santé, relations et héritage : les défis d'une légende du metal

Les blessures du métier : chirurgie du dos, inhalothérapie et autres épreuves physiques

Il faut plus qu’une volonté d’acier pour continuer à hurler et marteler la basse devant des foules hurlantes quand votre colonne vertébrale dit stop. Tom Araya a subi une lourde chirurgie du cou en 2010 afin de corriger plusieurs vertèbres cervicales abîmées par des décennies de headbanging sauvage – l’intervention a nécessité l’implantation d’une plaque en titane maintenant trois disques (source : KNAC.com). Après cette opération, Araya a dû renoncer à ses fameux mouvements de tête, redéfinissant sa présence scénique sans rien céder sur l’intensité.

Les contraintes ne s’arrêtent pas là. La douleur chronique qui suit la chirurgie impose inhalations, séances de physiothérapie, et parfois des annulations ou reports de tournées entières (notamment en 2010). D’autres musiciens du genre se sont effondrés là où lui a persisté. Sa capacité à maintenir la cohérence et la puissance du groupe, malgré ces épreuves, témoigne d’une endurance rarement célébrée à sa juste mesure.

Principaux défis physiques rencontrés par Tom Araya :

- Chirurgie cervicale avec plaque en titane (2010)

- Interdiction médicale de headbanging post-op

- Douleurs chroniques au dos et au cou, traitements réguliers

- Tournées arrêtées ou adaptées pour raisons médicales

- Défi psychologique : rester le pivot de Slayer malgré la vulnérabilité physique

Des relations parfois tendues : l'avis de Kerry King sur Araya

Les coulisses de Slayer ne sont pas faites que de fraternité héroïque. Ces dernières années, Kerry King a publiquement admis que Tom Araya « n’est plus le gars avec qui il a fondé le groupe » : distanciation, échanges rares, divergence dans la vision artistique. Quarante ans d’histoire commune ne se traversent pas indemne ; l’usure relationnelle est palpable, mais elle n’efface pas la puissance du legs musical.

L’admiration pour Araya ne faiblit pourtant pas. Qu’il figure parmi les meilleurs bassistes ou frontmen dans la plupart des classements spécialisés n’est pas un hasard : sa tessiture et son groove ont posé des jalons inamovibles dans le thrash metal. On oublie volontiers qu’il fut aussi invité sur d’autres projets, sans jamais sacrifier son identité sonore pour la moindre compromission commerciale.

Entre deux silences, ce qui demeure, ce sont ces morceaux où la voix d’Araya semble toujours prête à jaillir, même quand les relations humaines se font plus rares que les lignes de basse audibles dans le thrash.

Performance d'Araya selon fans et critiques au fil du temps :

⭐⭐⭐⭐⭐🔥🖤🔥⭐⭐⭐⭐⭐

Anecdote : un soir de soundcheck tendu, King aurait lancé à Araya : « Si tu veux t’arrêter là, je continue tout seul. » Réponse froide d’Araya : « Tu joueras devant qui si je ne crie plus ? » Cet échange aiguise la légende autant qu’il en dévoile la fragilité très humaine.

Tom Araya, plus qu'un chanteur, une figure essentielle du thrash metal

Ne nous y trompons pas : réduire Tom Araya à sa crinière grise, à ses cris ou à une basse martiale serait une paresse intellectuelle. L’héritage de ce frontman chileno-américain est la preuve vivante qu’un musicien peut façonner le destin d’un genre sans jamais s’y dissoudre. De Viña del Mar aux scènes les plus extrêmes, Araya aura injecté dans Slayer une intensité unique, portée par sa rage mais aussi sa lucidité, son humour discret et sa profonde humanité.

Sa trajectoire incarne le refus absolu du cliché : exilé devenu icône, technicien médical devenu colosse du thrash, hurleur public et père serein, capable d’offrir la même sincérité derrière le micro ou au chevet d’un animal blessé. Sa voix, tour à tour scalpel et incantation, a redéfini les frontières de l’expression vocale dans le metal – tandis que sa basse, trop souvent sacrifiée dans les mix, reste la fondation invisible des plus grands riffs du genre.

Araya n’est pas seulement le cœur sonore de Slayer : il en est la conscience, le regard qui témoigne sans condamner. L’ombre et la lumière se croisent dans ses textes, ses silences et ses choix artistiques. Peu d’artistes ont su, comme lui, traverser les tempêtes médiatiques, les blessures du métier, les dissensions humaines, sans jamais céder sur l’honnêteté brute. Tom Araya aura imposé une force tranquille, inimitable, là où tant ne voient que chaos.

« Entre deux silences, la trace d’Araya pulse toujours dans la mémoire collective du metal. Qu’on l’entende ou pas, il façonne encore l’ossature du bruit et des mots. »