Le tempo, c’est bien plus que la vitesse d’un morceau. C’est le battement de cœur d’une œuvre. Comme le souffle, il est tour à tour lent et posé, vif et haletant. Il est ce fil invisible qui relie la musique à nos cœurs, pour mieux nous raconter une histoire. Soyons clairs : le tempo est l’un des éléments les plus fondamentaux du langage musical. Tant et si bien qu’il influence profondément l’interprétation d’un morceau. Une même mélodie peut nous faire rire ou nous émouvoir aux larmes selon la vitesse à laquelle elle est jouée. Car cette vitesse n’est pas qu’une indication pratique : elle est un vecteur d’émotion, de style et d’audace artistique. Et si la musique est une langue, alors le tempo en est la ponctuation. Pour autant, comprendre le tempo ne consiste pas qu’à en reconnaître la valeur chiffrée. Il s’agit surtout de savoir écouter le dialogue entre l’instrumentiste et son instrument autour de la pulsation. Le tempo est vivant — et c’est ce qui le rend si fascinant. Dans cet article, on vous explique tout ce qu’il faut savoir sur le tempo en musique : sa définition, comment il est mesuré, les différents types de tempos, son influence sur l’interprétation, et bien plus encore. Avec des conseils pratiques pour musiciens et mélomanes.

Qu'est-ce que le tempo en musique ? Comprendre la pulsation, le cœur battant de l'œuvre 💓

Définition simple et claire : le tempo, c'est la vitesse d'exécution d'un morceau.

Soyons clairs : lorsqu'on parle de tempo en musique, il ne s'agit pas d'un concept flou réservé à quelques initiés, mais bien de la vitesse exacte à laquelle une œuvre doit être jouée. Ni plus, ni moins. Imaginez un morceau sans indication de tempo : vous obtenez un bateau sans gouvernail, livré au bon vouloir des vagues... ou pire, à l’ennui. Le tempo dicte si une mélodie s’égrène comme un souffle ou s’emballe jusqu’à faire vibrer le pouls du public.

« Le tempo est ce battement secret qui donne à la musique son pouls vital – effacez-le, et tout s’effondre dans l’indéfini. »

Le mot "tempo" découle d’ailleurs du terme italien pour "temps". Ce n'est pas anodin ; les compositeurs italiens ont façonné la grammaire musicale européenne dès la Renaissance, forgeant un langage universel où chaque interprète peut sentir le battement commun de la partition.

Ce que je peux affirmer après des années passées sur les routes — du désert marocain aux fjords norvégiens — c’est que toutes les musiques vivantes, quelles que soient leurs origines, ont besoin d’un cadre rythmique stable. Le tempo est ce cadre : il permet au musicien de synchroniser geste et intention. Un tempo rapide propulse ; un tempo lent invite à l’introspection. Tout cela influence directement le message porté par le morceau… et parfois même son destin public !

Le tempo et la pulsation : une relation indissociable, comme le souffle.

On mélange trop souvent tempo et pulsation… C’est une hérésie fréquente dans l’enseignement musical contemporain. Soyons honnête : ce sont deux notions qui dansent ensemble mais ne fusionnent jamais totalement. La pulsation, c’est le battement régulier — ce tic-tac quasi biologique que chacun ressent instinctivement en écoutant une chanson ; tandis que le tempo, lui, précise la vitesse à laquelle ces battements vont se succéder.

Entre deux silences, la pulsation demeure là, tapie sous les notes visibles. Elle structure l’espace sonore même lorsque tout semble suspendu... Le tempo vient alors fixer cette pulsation dans « l’ici et maintenant », transformant un potentiel en réalité sonore tangible.

Saviez-vous d'ailleurs qu'une même pièce jouée avec un léger déplacement du tempo (même 5 BPM) change radicalement sa perception ? J’ai observé lors d’un atelier avec des joueurs de kora à Bamako qu’un motif ancestral pouvait devenir berceuse ou incantation selon la façon dont on "pose" ses pulsations… Fascinant.

L'origine du mot "tempo" : un écho de l'Italie.

Creusons un peu : « tempo » vient donc de l’italien pour temps mais plonge plus loin encore… jusqu’au latin tempus. Ce n’est pas juste une affaire sémantique ; c’est tout un pan de culture qui infiltre nos partitions ! Les compositeurs italiens — pensez Vivaldi ou Corelli — ont codifié presque toutes les indications de mouvement utilisées aujourd’hui : Allegro, Adagio, Presto… Un véritable héritage qui traverse les siècles et façonne notre rapport au rythme comme à la vie elle-même.

Au final ? Prendre conscience du sens profond du mot "tempo", c’est toucher du doigt cette filiation millénaire entre temps vécu et temps joué — entre deux silences toujours recommencés.

Comment le tempo est-il mesuré et indiqué ? Du métronome aux mots savants 📏

Le battement par minute (BPM) : le langage universel de la vitesse

Soyons clairs, toute discussion sur la mesure du tempo qui néglige le BPM reste superficielle. L’entité BPM (Battements Par Minute) s’impose aujourd’hui comme l’unité de base pour quantifier la vitesse d’un morceau. On l’obtient en comptant combien de temps une pulsation se répète en une minute. Ce n’est pas anodin : on passe d’une simple intuition à une donnée précise, universelle.

On trouve même des outils numériques permettant de "taper" le tempo d’une chanson pour en déduire son BPM exact — que vous soyez un DJ berlinois ou un percussionniste ghanéen, cet outil efface les frontières culturelles. Un détail pointu ? Deux morceaux dans des mesures différentes (4/4 vs 6/8) peuvent partager le même BPM mais dégager des sensations rythmiques radicalement distinctes.

Quelques repères pour se situer :

- Musique baroque lente : 40-60 BPM

- Ballade pop/folk : 65-90 BPM

- Jazz swing : 120-160 BPM

- House/EDM : 120-130 BPM

- Techno/Trance : 130-150 BPM

- Drum & Bass/Fast Hardcore : 170-190 BPM

La précision du BPM permet aux musiciens de dialoguer au millimètre près avec leur public et leurs pairs.

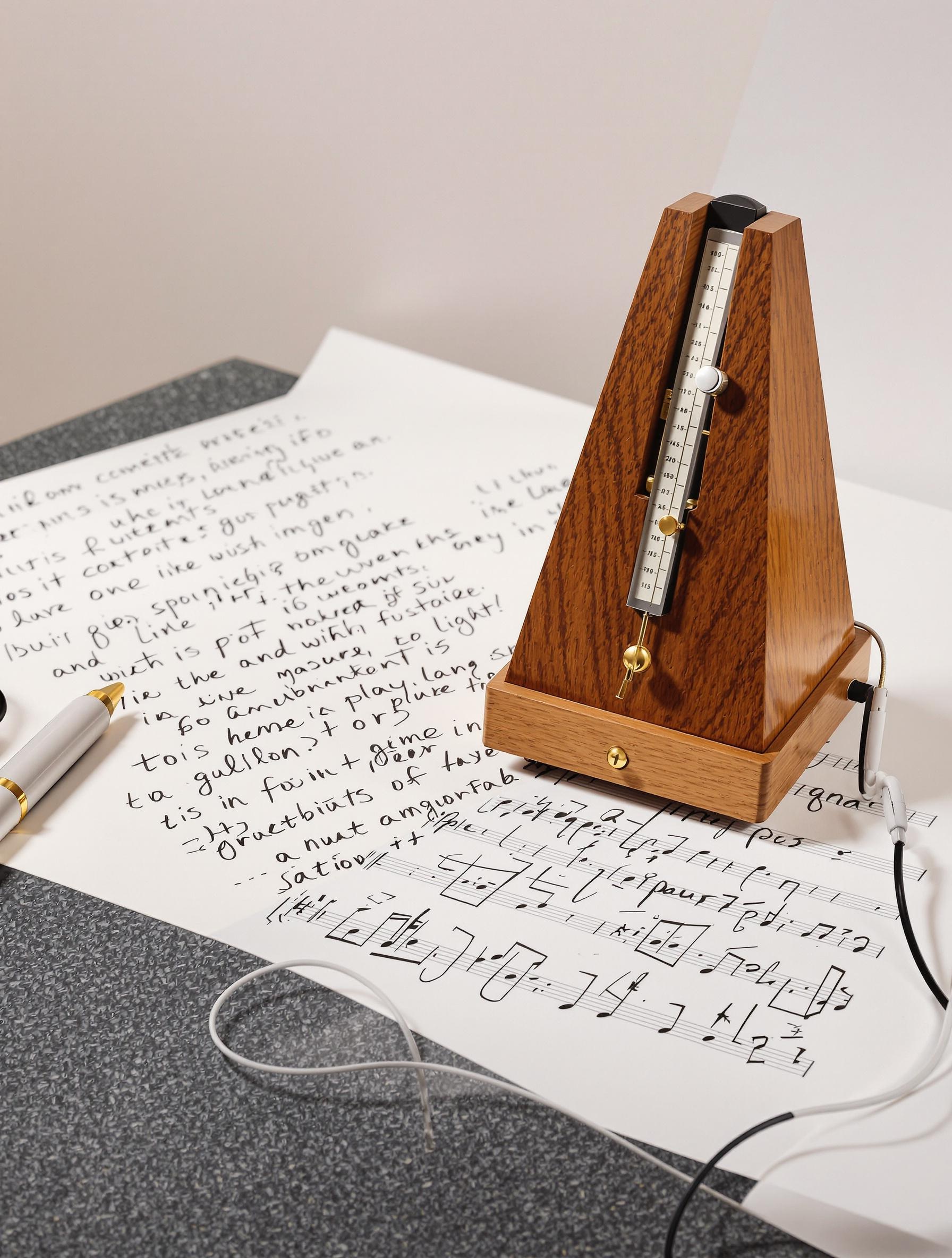

Le Métronome : l'allié fidèle du musicien, une invention clé

Le métronome, cette boîte oscillante presque hypnotique, doit sa diffusion à Johann Nepomuk Maelzel au début du XIXe siècle. Lui-même n’a pas entièrement inventé le concept (Dietrich Nikolaus Winkel fut le véritable pionnier), mais c’est Maelzel qui impose commercialement et pédagogiquement l’objet dès 1816.

Son fonctionnement ? Une masselotte réglable sur un balancier : positionnez-la plus haut pour ralentir le battement, plus bas pour accélérer. Le clic mécanique devient alors la référence froide mais fiable de votre progression. Ce n’est pas anodin : Mozart aurait rêvé d’une telle précision et Beethoven l’a exploité sans retenue, jusqu’à indiquer ses propres tempos chiffrés dans ses partitions. Certains ont critiqué l’aspect robotique du métronome… mais entre deux silences, il apprend à écouter ce que sont vraiment régularité et rigueur rythmique.

Les indications de tempo italiennes : un dictionnaire d'émotions et de mouvements

Avant même qu’on ne parle de BPM, les compositeurs italiens gravaient sur leurs partitions des mots capables d’orienter toute l’interprétation – et pas seulement la vitesse ! Michael Prætorius a grandement contribué à ordonner ces termes dès le XVIIe siècle, offrant un lexique où chaque mot sculpte une attitude sonore. Ces indications suggèrent tour à tour recueillement, urgence ou légèreté ; refuser cette richesse serait mutiler la partition !

| Terme italien | Traduction | Description courte |

|---|---|---|

| Largo | Large/lent | Très lent, ample, solennel |

| Lento | Lent | Lent mais moins étendu que Largo |

| Adagio | Aisé/tranquillement | Lent avec douceur et sérénité |

| Andante | En marchant | Modéré, avance calmement |

| Moderato | Modérément | Ni rapide ni lent – maîtrise |

| Allegro | Vif/allègre | Rapide et joyeux |

| Vivace | Vivement | Très vif, énergique |

| Presto | Très rapide | Poussé vers l’extrême |

| Prestissimo | Extrêmement rapide | Plus vite encore que Presto |

Largo, Lento, Adagio : quand la lenteur raconte une histoire.

Les tempos lents sont souvent négligés par manque de patience ou par paresse intellectuelle… Erreur monumentale !! Largo, Lento et Adagio ne sont PAS interchangeables. Girolamo Frescobaldi excellait dans leur usage différencié dès le début du baroque :

- Largo : Très large ; théâtral ; laisse flotter chaque note comme un souffle ralenti ; idéal pour instaurer une gravité méditative.

- Lento : Simplement lent ; propice au recueillement intérieur sans devenir suspendu ; favorise la clarté expressive.

- Adagio : Tranquille mais vivant ; invite à la tendresse discrète ou à la nostalgie paisible ; donne tout son sens au silence entre deux phrases.

Ce que j’ai vu lors d’un concert improvisé dans une église romane en Bourgogne ? Un violoniste insistant sur un Adagio si subtil qu’on entendait battre son propre cœur avant celui des cordes… Aucun spectateur n’a oublié ce moment suspendu.

Moderato, Andante, Allegro : quand le rythme prend vie.

La magie opère dès qu’on sort de la léthargie lente pour entrer en mouvement. Ces trois termes ouvrent tout un champ dynamique où chaque nuance compte — Johann Joachim Quantz fut parmi les premiers à théoriser ces subtilités dans ses traités sur la flûte traversière !

- Moderato : Mesuré ; équilibre entre tension et détente ; évite tout excès dramatique ; parfait pour élaborer un discours musical posé.

- Andante : Allure de marche humaine ; propulse sans brusquerie ; transmet naturel et chaleur (toujours préférable à ces exécutions trop froides qui pullulent...)

- Allegro : Gaieté débridée ; éclatement rythmique ; demande maîtrise technique ET fraîcheur intérieure ! Si mal interprété c’est crispant au lieu d’être lumineux.

Vivace, Presto, Prestissimo : l'ivresse de la vitesse.

Entrons dans des sphères où seul.e.s les plus téméraires tiennent debout… Vivace, Presto, Prestissimo requièrent autant d’endurance physique que d’abandon mental. On oublie trop souvent que jouer vite n’est JAMAIS synonyme de superficialité – bien au contraire !

« Jouer Prestissimo n'est pas faire preuve de virtuosité mécanique – c'est accepter que chaque note soit risquée comme un funambule traverse sa corde ». (Clara Haskil)

Tenter de maîtriser Prestissimo ? Personne ne sort indemne d’un tel exercice — ni les doigts ni le cerveau… Mais c’est précisément là qu’éclate toute la matérialité vivante du tempo.

L'influence du tempo sur l'interprétation musicale : plus qu'une indication, une émotion 🎭

Comment le tempo façonne le caractère d'un morceau : soyons clairs, ce n'est pas anodin

Soyons clairs, réduire le tempo à un simple « nombre » sur la partition relève d'une vision étriquée et franchement insuffisante. Le tempo est un catalyseur du caractère d’une œuvre. Changez-le, et l'atmosphère bascule. Un air de valse siffloté à 60 BPM devient une élégie – à 180 BPM, il explose en ivresse cabriolante. Ce n’est pas anodin : nombre de mélodies populaires ou classiques transfigurent totalement leur charge émotionnelle selon leur vitesse d’exécution. Ecoutez donc « Yesterday » des Beatles en version accélérée : c’est l’insouciance qui remplace la nostalgie ! Le tempo n’agit pas comme un simple décor : il EST le climat intérieur du morceau.

Les variations de tempo : un voyage expressif (Rallentando, Accelerando, Stretto)

L’italien raffiné de la musique a doté les interprètes de toute une panoplie pour modeler l’expressivité. Trois outils incontournables :

- Rallentando : ralentir progressivement, comme si chaque note s’alourdissait d’émotion – écoutez les fins de Chopin ou Ravel.

- Accelerando : accélérer petit à petit ; parfait pour faire monter la tension dramatique dans un scherzo ou une tarentelle.

- Stretto : resserrer le tempo brusquement, souvent dans une fugue ou lors d’un climax pour intensifier l’urgence et la densité du discours musical.

On trouve ces techniques chez tous les compositeurs romantiques dignes de ce nom ; elles transforment la perception temporelle et permettent au musicien de sculpter le temps aussi finement que la matière sonore.

Quand le tempo change le dialogue entre les instruments

La question est rarement posée par les pédagogues traditionnels… Pourtant, chaque modification du tempo bouleverse littéralement l’équilibre et les échanges instrumentaux dans un ensemble.

Un tempo lent expose chaque voix – clarinette, alto ou guitare baryton –, révélant leur grain unique et leurs dissonances subtiles. En revanche, à haute vitesse, tout se resserre : on ne distingue plus le détail mais la cohésion du groupe explose en énergie collective. Ce n’est PAS qu’une affaire technique : c’est une redéfinition des statuts sonores au sein du collectif.

Mon avis personnel ? Rien ne vaut deux écoutes successives d’un même trio joué lentement puis prestissimo pour comprendre comment un dialogue devient duel ou fusion selon la vitesse… J’ai vu des élèves découvrir leur partenaire d’ensemble comme s’ils lui parlaient pour la première fois après avoir simplement changé de tempo !

Le tempo et l'émotion : comment une même mélodie peut nous toucher différemment

Des études récentes (voir Frontiers in Psychology, 2018 ; Nature Scientific Reports 2025) confirment ce que l’intuition musicale savait déjà : un tempo rapide déclenche excitation, joie voire colère ; un tempo lent fait fleurir mélancolie ou apaisement. Prenez la « Marche funèbre » de Beethoven – jouée allegro, elle perd toute gravité et cesse d’être funèbre ; à l’inverse, accélérez une bourrée d’Auvergne trop lentement… vous obtenez une parodie morbide !

À ce stade, nier ce lien entre rythme et ressenti tient de l’aveuglement obstiné. Chaque battement devient porteur d’affect. La puissance expressive du tempo dépasse largement sa fonction métronomique !

L'art de l'interprète : maîtriser le tempo pour révéler l'âme de la musique

On sous-estime gravement le rôle créateur du musicien quand il s’agit du choix – mais surtout de LA JUSTESSE DU TEMPO voulu par le compositeur… Entre deux silences bien placés, toute variation minuscule prend valeur d’acte poétique majeur.

Ce n’est pas simplement suivre un chiffre ou appliquer froidement un « Andante ». Comprendre le Tempo demande à sonder le sens profond du texte musical et à dialoguer avec sa propre perception intérieure du temps vécu – quitte à prendre des risques (indispensables).

Je défends becs et ongles cette idée : seul.e.s celles/ceux qui osent penser au-delà de l’indication chiffrée peuvent réellement toucher juste — là où bat… l’âme vivante de la musique.

Zoom sur les indications de tempo et leurs subtilités : des nuances qui font toute la différence 🧐

Adagio vs Lento : la différence entre "à l'aise" et "lent".

Soyons clairs : la confusion entre Adagio et Lento persiste, même chez certains musiciens chevronnés. Pourtant, la nuance est cruciale ! Lento désigne simplement une exécution lente, sans nuance de confort ou d’intention. On s’y installe comme dans une chambre froide. Adagio, en revanche, invite à jouer lentement mais avec aisance, presque comme si l’on respirait profondément – c’est littéralement « à l’aise ». En termes de BPM, Adagio se situe souvent après Lento (66-76 vs 45-60). Ce n’est pas anodin : un passage Adagio ne doit jamais paraître figé ou morne ; il flotte doucement, là où Lento s’étire à la lisière du silence.

Andante : ce "qui va" avec grâce et mesure.

Impossible de saisir l’esprit d’Andante sans ressentir le balancement naturel de la marche humaine. Ce « allant » italien sous-entend un mouvement modéré, ni paresseux ni précipité. Le tempo suggéré (environ 76-108 BPM) permet aux phrases musicales de s’enchaîner avec fluidité – on avance, avec assurance et grâce. Entre deux silences du monde moderne, Andante reste le grand oublié des playlists numériques trop accélérées... mais c’est précisément ce tempo qui offre le plus d’élégance narrative à la musique instrumentale.

Allegro et Vivace : quand la joie et la vie s'invitent dans la musique.

Attention, piège classique : Allegro n’est pas simplement « rapide ». Il y a là-dedans une notion essentielle de vivacité joyeuse ! Allegro sous-entend un jeu enjoué (120-168 BPM), vif mais contrôlé. Vivace, lui, pousse le curseur encore plus loin : c’est l’incarnation même du mouvement animé (168-176 BPM), souvent proche de l’exubérance collective, où chaque instrument cherche à se faire entendre distinctement... ou à entraîner les autres dans sa course folle. Un Allegro mal interprété tombe vite dans le clinquant ; un Vivace mal assumé vire au chaos sonore – soyons honnêtes.

Les indications composées : des indications qui précisent le mouvement (Allegro ma non troppo, Andante con moto).

Les compositeurs raffinés ne se contentent pas toujours d’un mot unique pour caractériser leur tempo – ils tissent des précisions linguistiques pour affiner l’intention expressive :

- Allegro ma non troppo : rapide, mais sans excès ; on évite ici toute frénésie déplacée.

- Andante con moto : on marche certes, mais avec une impulsion supplémentaire ; le flux sonore gagne naturellement en vitalité.

- Allegro moderato : situé juste avant le véritable Allegro ; idéal pour déployer une énergie canalisée, non brutale.

Ces nuances permettent au musicien d’ajuster son geste jusqu’à trouver précisément ce que veut dire « avancer » ou « modérer ». Combien d’amateurs négligent ces subtilités ? Presque tous…

Lo stesso tempo : le retour aux sources après une escapade rythmique.

« Lo stesso tempo » (ou parfois « l’istesso tempo ») signifie simplement… le même tempo. On revient alors scrupuleusement au rythme initial après une incursion plus libre ou un changement brutal de mesure/feeling. Ce rappel vaut balise temporelle indispensable lorsque tout risque de basculer dans la confusion métrique (coucou à ceux qui massacrent les transitions entre mouvements…). Entre deux silences chaotiques – ce repère garantit l’unité interne du propos musical.

Maîtriser le tempo : conseils pratiques pour musiciens et mélomanes 🎶

S’il y a bien un levier oublié dans l’apprentissage musical, c’est l’art de dresser le tempo – pas seulement le subir ! Voici mes recommandations pointues, fruits d’années à scruter les failles du rythme chez débutants comme virtuoses. Soyons clairs, s’accompagner d’outils n’est pas une marque de faiblesse, mais la base d'une musicalité consciente.

Utiliser un métronome : l'entraînement indispensable pour développer votre sens du rythme

On ne dira jamais assez combien LE MÉTRONOME reste la colonne vertébrale du travail rythmique. Peu importe l’instrument : son clic implacable révèle chaque approximation et pousse à une précision souvent sous-estimée. Ron Lepine, pédagogue incisif, s’est fait connaître pour son utilisation quasi-maniaque du métronome lors de ses masterclasses – preuve que même les oreilles affûtées ont besoin d’une balise objective.

Checklist – Prendre le contrôle avec le métronome :

- Fixez un objectif précis (exercice technique, morceau lent/rapide)

- Débutez LENTEMENT, quitte à choquer votre ego

- Jouez sur plusieurs cycles avant d'accélérer (pas plus de 4–6 BPM par palier)

- Variez les accents (battre fort le 2e temps ou uniquement le 1er)

- Coupez régulièrement le métronome puis tentez seul : diagnostic sans pitié !

Écouter activement : décortiquer le tempo dans vos morceaux préférés

Savoir écouter, c’est savoir DÉCRYPTER. Il est ahurissant que tant de mélomanes ne sachent même pas situer un Allegro ou un Lento dans leur playlist…

Méthode rapide pour décortiquer le tempo :

1. Choisissez un morceau familier.

2. Repérez intuitivement le battement régulier (tapez du pied ou claquez des doigts).

3. Comptez ce nombre pendant 15 secondes puis multipliez par 4 (vous obtiendrez les BPM).

4. Identifiez tout changement soudain : ralentissement/accélération, rubato ou stretto.

5. Cherchez les indications sur la partition ou dans les crédits (souvent ignorés !).

Nul besoin d’applications coûteuses : votre oreille vaut mieux que mille gadgets importés de Californie…

Explorer différents styles musicaux : une palette infinie de tempos à découvrir

Oublier la diversité des tempos selon les genres musicaux revient à vivre en noir & blanc. De la transe répétitive de la techno (120–150 BPM) au swing véloce du jazz (jusqu'à 300 BPM parfois !!), chaque style invente ses propres codes temporels. La gavotte bretonne ne groove pas comme « The Irish Washerwoman » ni comme une bourrée auvergnate !

Mon enthousiasme ? C’est devant ces contrastes insensés – reggae lascif vs metal effréné – que j’ai compris : explorer plusieurs mondes rythmiques décuple non seulement l’écoute mais aussi l’agilité gestuelle sur instrument.

Le tempo et votre propre instrument : trouver le juste milieu entre exigence et plaisir

Trop cherchent en vain la performance stérile… Or c'est une erreur tragique !! Entre deux silences, il faut apprendre à écouter ce qui résonne vraiment sur son instrument ET en soi-même. Respecter son niveau sans renoncer au plaisir : voilà LA règle d’or.

Jouez plus lentement que prévu si besoin ; accélérez quand la main s’y sent prête – c’est là que surgit l’expression authentique et non dans l’imitation servile d’un enregistrement trop parfait.

En résumé : le tempo, ce fil invisible qui relie la musique à nos cœurs ✨

Après tout ce chemin parcouru, soyons clairs : le tempo ne se réduit jamais à une simple cadence chiffrée. Il incarne le souffle organique de chaque œuvre, son oscillation intime, ce battement qui façonne l’émotion plus sûrement qu’aucune note prise isolément.

Points clés à retenir :

- Le tempo structure la perception du temps dans la musique – il module les atmosphères et influence profondément les sentiments ressentis.

- C’est le véritable moteur expressif de l’interprétation : changer le tempo modifie sensiblement le sens d’un morceau.

- Sa richesse n’est pas technique mais existentielle : il relie musiciens et auditeurs dans un même espace-temps vibrant.

- Les nuances, les variations, l’attention portée aux indications ne sont pas des détails… mais des portes vers une expérience musicale singulière.

Alors, lors de votre prochaine écoute ? Prêtez attention à cette « vitesse » secrète : percevez-la comme le fil invisible reliant le compositeur à votre propre ressenti. N’écoutez plus seulement les notes—écoutez aussi ce qui les fait avancer ou suspendre leur cours. Entre deux silences, c’est là que tout s’écrit…