On le disait pompeux, prétentieux, poussiéreux. On se moquait de ses concepts alambiqués, de ses solos à rallonge et de ses pochettes kitsch. On le croyait révolu et dépassé. Mais c’était sans compter sur sa force première : son audace créative, qui n’a jamais cessé d’inspirer les artistes et mélomanes en quête d’un ailleurs sonore et musical. Car loin des idées reçues, le rock progressif est bien plus qu’un genre : il est une invitation à l’évasion. Une fusion audacieuse des styles et des influences. Et malgré son apogée dans les années 70, il n’a jamais cessé de se réinventer. La preuve ? Il est sans doute l’un des courants musicaux les plus vivants et passionnants du moment. Alors, pour vous convaincre que le "prog" est bien l’avenir du rock’n’roll, on vous a préparé un guide ultra-complet du rock progressif. Avec 21 artistes indispensables (dont une sélection de morceaux à ne pas louper) — et tout ce qu’il faut savoir pour comprendre ce genre aussi fascinant que foisonnant. (Article à lire ici : https://lnkd.in/d7vNn8jZ)

Qu'est-ce que le rock progressif ? Décryptage d'un genre audacieux

Si l’on écoutait le rock progressif uniquement à travers le prisme de la rumeur populaire, il resterait confiné à une caricature de musique élitiste, indigeste et boursouflée. Pourtant, rien n’est plus faux : le prog est, avant tout, une expérience sensorielle totale, un laboratoire sonore où les frontières se dissolvent, au profit d’une exploration sémantique et rythmique sans précédent !

Né à la toute fin des années 60 en Grande-Bretagne (l’Angleterre underground vrombissait alors sous l’effet du Mellotron mal accordé !), le rock progressif ne se contente pas d’accumuler des solos ou des mesures impaires. Il érige l’expérimentation musicale en principe fondateur. Oubliez la notion poussiéreuse de « complexité inaccessible » : le prog vous invite à un voyage auditif, aussi immersif qu’imprévisible.

« Le seul et unique commandement du prog' est : “point ne connaîtras de limites” »

J’ai personnellement assisté à une écoute collective de "Close to the Edge" de Yes dans une salle obscure de Cambridge où les spectateurs, loin d’être de vieux érudits repliés sur leurs partitions, étaient debout, comme happés par les envolées du Minimoog. L’accessibilité du prog réside précisément dans cette capacité à transporter l’auditeur hors des repères triviaux, sans jamais l’abandonner sur la route !

L'essence du prog : complexité, virtuosité et audace créative

Parlons franchement : ce qui distingue le rock progressif n’est pas une simple accumulation technique. Les structures musicales y défient les formats standards – morceaux-fleuves dépassant souvent dix minutes, variations rythmiques abruptes, modulations harmoniques savantes – mais aucune gratuité dans la démonstration.

La virtuosité ? Elle est au service d’une narration musicale ambitieuse : chaque instrument dialogue avec l’autre pour bâtir des cathédrales sonores mouvantes. L’expérimentation sonore – utilisation outrancière du Minimoog ou polyrythmies inventives façon Gentle Giant – fait partie intégrante du langage prog.

La fusion des genres y est presque dogmatique : au détour d’un morceau de King Crimson, vous entendrez aussi bien des échos baroques que des embardées jazz-rock ou psychédéliques.

Caractéristiques fondamentales du rock progressif

- Structures musicales complexes et longues (souvent suites en plusieurs mouvements)

- Virtuosité technique instrumentale (claviers débridés, guitares acrobatiques)

- Mélange assumé des genres (jazz, classique, folk, psychédélique…)

- Recherche sonore obsessionnelle (usage massif du synthétiseur analogique)

- Audace créative permanente (concept-albums narratifs)

Impossible alors de réduire le "prog" à une simple prouesse technique ou à une coquetterie intellectuelle : c’est une posture artistique qui refuse toute routine !

Les fondations du rock progressif : influences et racines

Les origines du rock progressif sont un fascinant millefeuille culturel. Le jazz y insuffle son swing déstructuré et ses improvisations tentaculaires ; la musique classique lui prête ses ambitions symphoniques et ses partitions labyrinthiques ; la vague psychédélique déverse sur lui ses effluves hallucinées et son goût pour la transe.

Dans "Tarkus" d’Emerson, Lake & Palmer – œuvre que j’ai entendu disséquer lors d’un improbable séminaire universitaire canadien – chaque motif thématique semblait tirer aussi bien de Stravinski que de Coltrane ou Pink Floyd période Syd Barrett.

Des artistes comme Invisible ou Harmonium intègrent même dans leur prog des couleurs locales latino-américaines ou québécoises, enrichissant encore davantage cette mosaïque sonore.

Le résultat ? Un genre polymorphe qui puise dans toutes les traditions savantes ou populaires pour créer quelque chose d’absolument singulier – un peu comme si Dali peignait avec les couleurs de Turner tout en empruntant les formes cubistes !

Le Minimoog et les claviers : les textures synthétiques qui ont défini le genre

Dès son apparition au début des années 70, le Minimoog Model D s’est imposé comme le pinceau de prédilection du prog. Là où la guitare saturée semblait déjà avoir tout dit, le Minimoog – ce synthétiseur analogique portatif, au grain inimitable et à la précision chirurgicale – a littéralement redessiné le paysage sonore de groupes comme Emerson, Lake & Palmer, Yes ou Rush. Geddy Lee, pilier de Rush, a su exploiter la puissance du Minimoog pour injecter dans les compositions du groupe des nappes sonores quasi liquides, palpitantes, à la fois apaisantes et inquiétantes.

Le génie du Minimoog ne réside pas seulement dans ses sonorités épaisses et vibrantes, mais dans sa capacité à générer des textures inédites, oscillant entre envolées spatiales et basses rugissantes. À l’instar d’un artiste confronté à une toile vierge, les musiciens de prog manipulaient les oscillateurs, filtres et enveloppes pour façonner de véritables architectures sonores, impensables avec les instruments traditionnels. Difficile d’imaginer la seconde moitié des années 70 sans ces solos synthétiques en forme de tornade !

La quête de la perfection sonore : importance des arrangements et des concepts

Le rock progressif n’a jamais supporté la médiocrité du « vite fait, bien fait ». Chaque album est le fruit d’une obsession presque maladive pour la structure, le détail, la cohérence. L’avènement du concept album – qu’il s’agisse de "The Wall" (Pink Floyd), "Thick as a Brick" (Jethro Tull) ou "The Lamb Lies Down on Broadway" (Genesis) – a permis aux groupes de penser leurs œuvres comme des cycles narratifs totalisants.

« Un album prog, c’est un peu comme un roman-fleuve : chaque séquence, chaque note doit trouver sa place dans l’architecture générale » – Steve Hackett (Genesis)

Les arrangements s’éloignent alors du format radiophonique habituel. On y décèle des transitions harmoniques audacieuses, des variations thématiques récurrentes et une orchestration foisonnante (cordes, vents, synthétiseurs modulaires…). Cette recherche du détail donne naissance à des œuvres qui résistent à l’usure du temps – écouter "Tales from Topographic Oceans" après quarante ans reste une expérience aussi exigeante que gratifiante.

L'expérimentation instrumentale : au-delà de la guitare, basse et batterie classiques

Réduire le prog à un simple trio guitare-basse-batterie serait presque insultant. Le genre a multiplié les emprunts à des instruments inattendus : Mellotron (bande magnétique simulant cordes et chœurs), violon électrique, flûte traversière (Ian Anderson chez Jethro Tull !), saxophone baryton ou même tablas indiens. Ces choix audacieux ont permis au prog d’inventer d’étonnants alliages sonores où s’entrelacent Orient et Occident, archaïsme et modernité.

Ce goût pour l’hybridation instrumentale évoque les techniques mixtes des peintres modernes : on juxtapose, on fusionne, on ose l’imprévu. Qui aurait parié sur la puissance dramatique d’un passage de flûte dans un tourbillon hard-rock ? Et pourtant…

| Instrument | Groupe(s) emblématique(s) |

|---|---|

| Mellotron | King Crimson, Genesis |

| Flûte traversière | Jethro Tull |

| Violon électrique | Curved Air, Kansas |

| Clavecin | Gentle Giant |

| Saxophone | Van Der Graaf Generator |

| Harmonium | Harmonium |

| Tabla / Percussions | Yes (albums live), Mahavishnu Orchestra |

C’est cette ouverture instrumentale radicale qui permet encore aujourd’hui au prog de rester imprévisible : chaque écoute cache une invention nouvelle que même les érudits n’avaient pas anticipée.

L'héritage vivant du rock progressif : du passé au futur 🌟

Le déclin relatif et la résilience du genre

Si certains croient le rock progressif enseveli sous les gravats des années 80, c’est faire fi d’une réalité beaucoup plus nuancée (et passionnante !). Oui, le prog connut une sorte de « traversée du désert » avec l’arrivée du punk et de la new wave, ces courants prônant l’énergie brute face à la sophistication — la complexité devenait presque suspecte, et les claviers s’effaçaient devant les guitares saturées. Mais réduire cette décennie à un simple déclin serait grotesque.

Des groupes majeurs comme Rush et Genesis ont muté sans jamais renier leur ADN : on pense à l’évolution vers un son plus accessible (« Grace Under Pressure » pour Rush, « Invisible Touch » chez Genesis), mais toujours avec ce goût du défi rythmique. Même Marillion, pionnier du néo-prog britannique, a su capter l’air du temps sans sombrer dans la banalité pop. La pulsation progressive n’a donc jamais cessé, elle a simplement changé de battement !

Le Rock Progressif Moderne : nouvelles vagues et influences actuelles

Loin d’être un reliquat poussiéreux, le rock progressif vit aujourd’hui une véritable régénération.

La scène actuelle ? Elle explose sur tous les continents (et dans toutes les marges) ! On y croise :

- Haken : virtuoses britanniques mêlant prog, metal moderne et refrains imparables.

- Steven Wilson / Porcupine Tree : lions solitaires capables de passer du post-rock intimiste aux fresques électroniques, tout en gardant un pied dans la grande tradition conceptualiste.

- Leprous : prodiges norvégiens jouant sur l’émotion brute et les architectures rythmiques imprévisibles.

- Big Big Train : héritiers assumés de Genesis avec un lyrisme pastoral ultra contemporain.

- Earthside : fusionnant orchestration classique et puissance metal progressive.

- Glass Hammer & Spock’s Beard : gardiens américains du temple symphonique originel… mais qui n’hésitent jamais à injecter modernité et groove.

Le prog d’aujourd’hui se nourrit aussi bien d’électro que de jazz expérimental ou d’indie rock – un bouillonnement qui lui permet d’éviter toute consanguinité stérile. Et ce n’est pas moi qui ai surpris Steven Wilson bricolant avec modulars et sontorités glitch dans une loge sinistre de Cracovie qui dirait le contraire !!

Comment (re)découvrir le rock progressif aujourd'hui ?

Pour quiconque souhaite enfin plonger dans l’univers prog (ou réviser ses classiques sans s’ennuyer), voici quelques balises éprouvées :

Checklist pour aborder le rock progressif en toute sérénité :

- S’autoriser à écouter des morceaux longs… jusqu’au bout ! (la patience est récompensée)

- Commencer par des albums accessibles : "Dark Side of the Moon" (Pink Floyd), "Moving Pictures" (Rush), "Fragile" (Yes)

- Explorer par périodes : années 70 pour les racines symphoniques ; années 80 pour les mutations pop ; années 2000/2010 pour la diversité stylistique moderne.

- Oser le mélange des genres : essayer quelques incursions metal prog (Opeth, Haken) ou électro-prog (Steven Wilson).

- Ne pas hésiter à consulter des playlists thématiques ou guides vidéo spécialisés pour affiner sa découverte.

- Toujours écouter au casque au moins une fois : c’est là que se cachent les détails qui font frissonner même les vieux routiers du Mellotron !

Suggestions de groupes de rock progressif modernes particulièrement pertinents

Quelques formations incarnent mieux que personne cette vitalité contemporaine :

- Haken – Les Londoniens sont réputés pour leurs constructions rythmiques impitoyables, leurs harmonies vocales sophistiquées et leur capacité à citer Gentle Giant tout en restant incroyablement actuels. Un bijou technique ET émotionnel.

- Leprous – Là où beaucoup répètent les schémas des anciens, Leprous injecte une tension émotionnelle rare dans chaque morceau ; leur jeu sur la dynamique est radicalement moderne.

- Earthside – Ces Américains jouent la carte de l’épique orchestral fusionné à une approche quasi cinématographique : chaque album est pensé comme une bande-son immersive et imprévisible.

- Big Big Train – Ils puisent dans la mythologie British folk tout en renouvelant sans relâche leur palette sonore. Incontournables pour découvrir le versant lyrique du prog actuel.

- Porcupine Tree / Steven Wilson – L’homme-orchestre par excellence : son œuvre solo ou collective repousse constamment les frontières entre ambient électronique abrupte, ballades mélancoliques et fresques hallucinées. Si vous cherchez un pont entre passé glorieux et futur incertain… c’est ici !

Le rock progressif n’a donc rien d’un dinosaure fossilisé : il reste inépuisablement mutant, toujours prêt à pulvériser ses propres codes — voilà ce qui fait sa grandeur et son urgence.

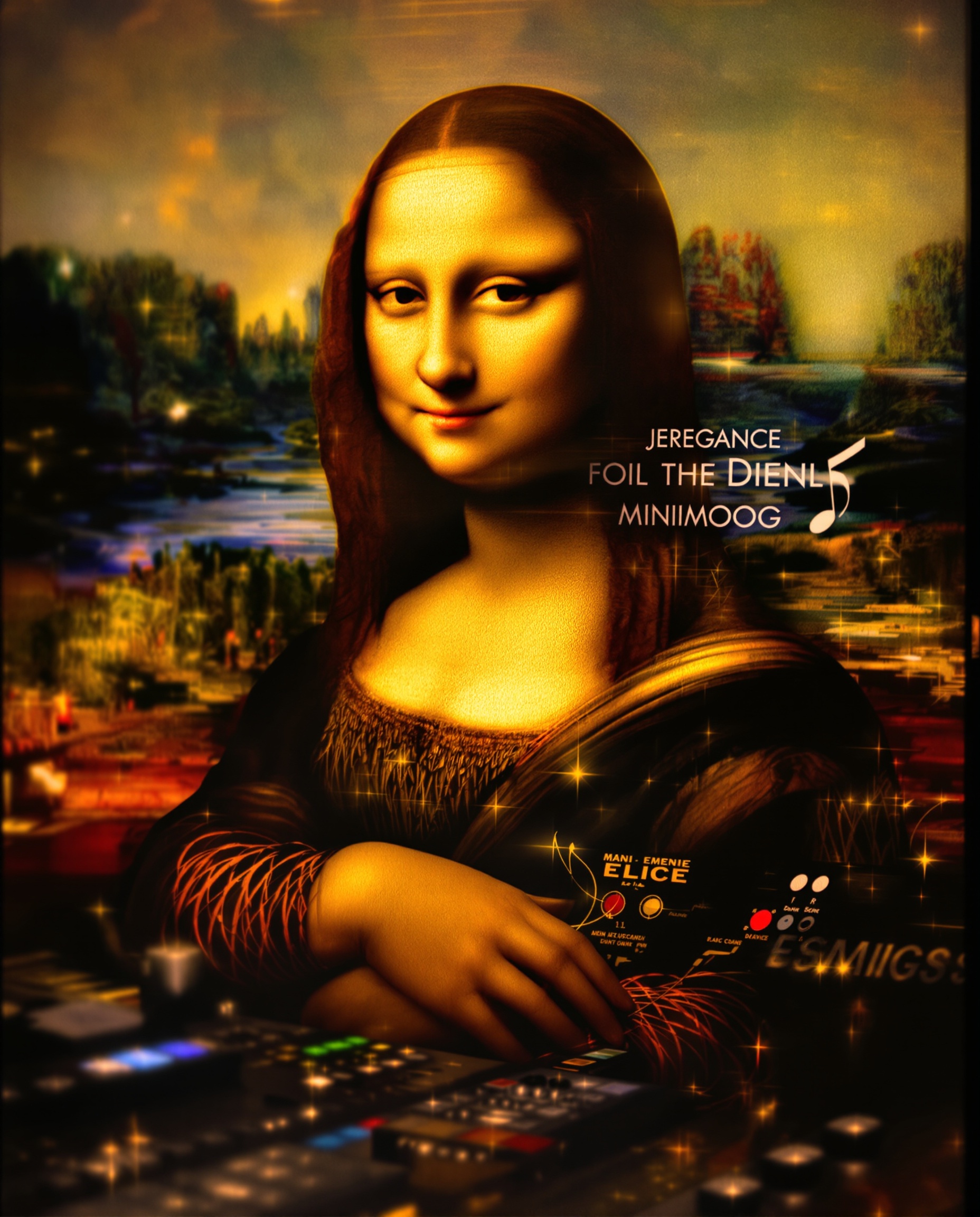

Au-delà du top : synthèse éclairée du rock progressif

En 2024, le rock progressif conserve une puissance d’attraction énigmatique comparable au sourire de la Joconde. Véritable invitation à franchir le cadre pour découvrir l’infini des possibles, le prog refuse de se laisser enfermer dans un carcan ou un classement. Le genre s’est imposé comme une expérience sonore totale, une traversée où chaque auditeur devient explorateur, quittant la rive rassurante de la chanson formatée pour naviguer sur des mers imprévues où le Minimoog côtoie l’harmonium et les embardées de Curved Air.

Le rock progressif puise sa force dans l’audace et l’innovation : il fusionne sans cesse les genres – jazz, classique, folk, électronique – et repousse les limites techniques. Ce n’est pas le nombre de notes ni la durée des morceaux qui impressionnent, mais cette soif inextinguible d’inventer des architectures sonores inédites, capables d’émouvoir même les plus sceptiques. Sa pertinence actuelle se mesure à sa capacité unique à dialoguer avec les musiques contemporaines sans jamais perdre son identité. Qu’il s’agisse d’Invisible hier ou de Haken aujourd’hui, on retrouve ce même feu sacré : surprendre, émouvoir, questionner.

Le prog n’est pas un genre fossilisé : c’est une mosaïque vivante, un éternel work in progress qui inspire sans relâche musiciens contemporains et oreilles curieuses. Sa présence dans les programmations des lieux de musiques actuelles en témoigne – il fédère toujours autant d’artistes expérimentaux que de publics avides d’aventures musicales.

Dans mon parcours d’ethnomusicologue (où il m’a été donné d’analyser en direct le jeu polymétrique insensé d’un batteur hongrois lors d’une nuit blanche à Rotterdam !), je n’ai jamais retrouvé ailleurs ce mélange d’intellect et d’instinct propre au prog : la musique y devient laboratoire, terrain de jeu et musée vivant tout à la fois.

Le rock progressif est à la fois passé maître dans l’art du voyage sonore et pionnier dans sa volonté de fusionner les horizons musicaux. Sa vitalité actuelle prouve que cet art intemporel continue non seulement d’exister, mais surtout d’inspirer.

En définitive : le prog n’appartient ni aux top-charts ni aux reliques. C’est un sourire énigmatique tendu vers demain – ouvert à tous ceux qui osent écouter vraiment.