En fait, tout dépend de ce que l’on entend par "différents". Car si ces quatre instruments désignent en réalité un seul et même objet, les usages et contextes qui les entourent varient énormément. Et pour cause : là où le kalimba est l’un des instruments les plus en vogue sur la scène musicale mondiale, le mbira est un emblème culturel sacré de la culture zimbabwéenne. Dans cet article, on vous explique tout ce qu’il faut savoir sur cet instrument séculaire aux multiples visages. Avec un bonus : des conseils pour bien choisir celui qu’il vous faut.

Kalimba, Mbira, Sanza, Sansula : Réponse immédiate à la question

Définir ces instruments en quelques mots

Kalimba : Originaire du Zimbabwe sous le nom de "Mbira", ce petit instrument est une création moderne popularisée en 1954. Sa simplicité dissimule une profondeur harmonique envoûtante.

Mbira : Baptisé "piano à pouces" par les colons, cet idiophone ancestral de plus de 3 000 ans symbolise la connexion spirituelle entre l’homme et ses ancêtres. Les lamelles métalliques vibrent comme une prière aux esprits.

Sanza : Ce terme générique désigne des variantes de lamellophones en Afrique centrale et occidentale. Leur fabrication rudimentaire reflète un artisanat local chargé d’histoires individuelles.

Sansula : Une invention contemporaine (2001), mariant le Kalimba à une membrane tendue pour amplifier le son. Son timbre cristallin captive rapidement les novices.

« Chaque instrument porte l'âme d'un continent, un écho vivant de l'histoire africaine. »

Différences perçues vs réalité : L'illusion terminologique

Les termes "Kalimba", "Mbira", ou "Sanza" désignent souvent des instruments similaires selon les régions d'Afrique. En réalité, les distinctions s'effacent dès que l’on explore leur conception : lamelles métalliques, caisse résonante en bois, et jeu au pouce sont des invariants. Seule l’harmonie typique et les variations culturelles définissent leurs particularités acoustiques.

Ce flou terminologique traduit cependant une richesse culturelle fascinante plutôt qu’une confusion technique. Les artisans locaux adaptent souvent leurs instruments selon les matériaux disponibles ou les rituels traditionnels.

Pourquoi plusieurs noms pour un même art ?

La pluralité des appellations naît d’une mosaïque linguistique et culturelle propre à l’Afrique. Par exemple, un Mbira peut être appelé "Likembe" ou "Kisanji" ailleurs sur le continent. Ces variations ne sont pas fortuites mais traduisent des siècles de transmission orale et d’appropriations locales où chaque tribu imprime son identité sonore.

Selon certaines sources historiques, cette prolifération des noms reflète aussi les routes commerciales anciennes qui ont transporté ces instruments au-delà des frontières géographiques africaines.

Origines historiques et culturelles de ces instruments

Les racines africaines : du Mbira traditionnel au Kalimba moderne

Le Mbira, également connu comme "l'âme sonore de l'Afrique", plonge ses racines il y a près de 3 000 ans, dans une Afrique mystique où la musique était langage autant que rituel. Originellement taillé dans du bois et agrémenté de lamelles de bambou, cet idiophone incarnait alors des prières et des récits pour les ancêtres. L’invention du métal plus tard a transformé ces lamelles, conférant au Mbira des vibrations plus profondes.

En traversant les âges, cet instrument a migré au Zimbabwe, devenant un symbole national lors des cérémonies spirituelles. Puis, dans les années 1950, le musicien Hugh Tracey adapte cet objet millénaire en le baptisant Kalimba, une version simplifiée accessible aux publics occidentaux. Cette transformation n’est pas qu’une commodité pratique ; elle constitue une redéfinition culturelle où se mêlent respect pour l’héritage et innovation artistique. C’est sur ces mêmes terres que j’ai rencontré un maître mbira qui forge encore à la main des instruments en chantant leur histoire : "Chaque corde est un ancêtre", me confiait-il.

L'évolution des appellations : Sanza, Sansula et leur histoire

La Sanza, terme générique largement utilisé en Afrique centrale et occidentale, représente davantage qu’un simple instrument. Chaque région s’approprie la Sanza selon ses mythologies sonores locales : "Likembe" en République Démocratique du Congo ou "Kisanji" ailleurs.

Quant à la Sansula, elle raconte une histoire plus récente, née en 2001 grâce à un artisan allemand nommé Peter Hokema. Il eut l'idée ingénieuse d’ajouter une membrane tendue sous le Kalimba pour amplifier sa résonance et offrir un timbre éthéré presque irréel. Ce mariage entre traditions africaines et techniques modernes dresse un pont entre les continents tout en illustrant l’incroyable malléabilité de ces idiophones.

Influences culturelles et créations modernes : quand l’Afrique rencontre l’Occident

L’histoire musicale africaine ne saurait être dissociée de ses interactions avec le monde extérieur. Si l’Europe coloniale a bien souvent imposé son modèle musical, le flux inverse se manifeste également : des artistes comme Manu Dibango ou Salif Keïta revisitent ces instruments indigènes tout en les introduisant sur des scènes mondiales.

Le Kalimba devient alors bien plus qu’un objet sonore ; il est ambassadeur culturel dans les productions musicales contemporaines internationales (pop ou électro). De son côté, la modernisation technique permet aujourd'hui d'intégrer ces sonorités ancestrales dans des équipements électroniques sans jamais dénaturer leur essence. Une preuve que les traditions ne se figent pas : elles évoluent pour enrichir nos perceptions.

Comparaison technique et acoustique

Structure et matériaux : Bois, métal et acrylique

Les instruments comme le Kalimba, Mbira, Sanza et Sansula se distinguent par des choix de matériaux qui influencent leur sonorité et leur durabilité. Le bois reste la base traditionnelle, souvent issu d’essences locales comme le mukwa ou l’acajou, conférant une résonance chaleureuse et profonde. Les lamelles métalliques en acier ou en laiton ajoutent une texture sonore riche, mais nécessitent un entretien régulier pour éviter l’oxydation.

En revanche, l’introduction récente de l’acrylique dans les kalimbas modernes offre une alternative innovante : sa transparence esthétique séduit les amateurs contemporains, bien que ses propriétés acoustiques soient moins prononcées que celles du bois. Chaque matériau raconte donc une histoire : le bois murmure des récits ancestraux tandis que l’acrylique incarne un tournant vers la modernité.

Accordages, tonalités et acoustique : L’art du son traditionnel

Le spectre sonore des instruments varie considérablement en fonction de leur conception. Le Mbira, avec ses accordages complexes souvent calqués sur des échelles pentatoniques africaines, produit des harmoniques destinées à accompagner des rituels spirituels. De son côté, le Kalimba moderne est standardisé pour s’adapter aux gammes occidentales majeures ou mineures, facilitant ainsi son intégration dans les musiques populaires.

La Sansula, grâce à sa membrane tendue unique, amplifie subtilement chaque note avec un écho presque hypnotique. Ce contraste avec la Sanza plus rudimentaire illustre comment chaque variante offre une expérience acoustique distincte tout en restant enracinée dans la tradition africaine.

Techniques de fabrication artisanale et innovations modernes

| Instrument | Matériaux Traditionnels | Innovations Modernes | Tonalité Typique |

|---|---|---|---|

| Kalimba | Bois (Mukwa), métal (acier) | Acrylique translucide | Gammes majeures/minores |

| Mbira | Bois local (mikwa), bambou | Ajustements amplifiés mécaniquement | Pentatonique africaine |

| Sanza | Bois simple, lamelles artisanales | Aucun changement significatif | Tonalité régionale variée |

| Sansula | Bois + Membrane tambourinée | Construction allemande avec amplification moderne | Harmonie cristalline |

L’artisanat africain privilégie toujours les techniques manuelles transmises depuis des siècles : chaque pièce est façonnée comme une extension de l’âme du créateur. Pourtant, les innovations contemporaines - telles que les membranes synthétiques ou structures amplifiées - permettent aujourd’hui d’étendre ces sons millénaires aux scènes mondiales.

Utilisations traditionnelles et applications contemporaines

Jeux traditionnels dans la musique africaine

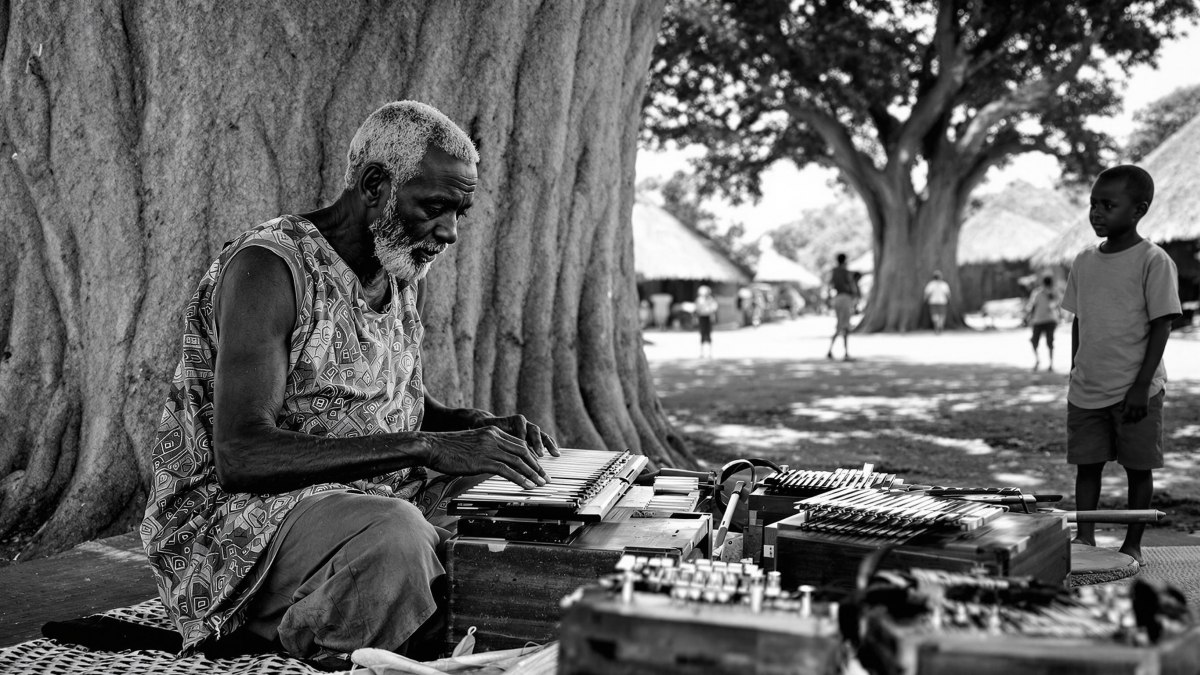

Le Mbira, aussi appelé "voix des ancêtres" au Zimbabwe, est un véritable porte-parole spirituel. Lors de mes voyages au cœur des villages shonas, j’ai assisté à des cérémonies où les sons métalliques de cet instrument semblaient suspendre le temps. Une nuit en particulier me reste gravée : une aïeule jouait un mbira ancestral, tandis qu’un cercle d’auditeurs murmurait en prière. C’était plus qu’une performance musicale ; c’était une conversation avec l’au-delà.

En Afrique centrale, la Sanza accompagne souvent les récits oraux. Dans certaines tribus, elle est utilisée pour initier les jeunes à leur héritage culturel, chaque note traduisant des histoires de bravoure ou des mythes fondateurs. Ces instruments incarnent une mémoire vivante et un lien profond entre les générations.

Applications thérapeutiques et bien-être : le rôle du kalimba

Aujourd'hui, dans une quête d'équilibre, le Kalimba s’impose comme outil de relaxation et de méditation. Ses sons cristallins stimulent une respiration profonde et favorisent une réduction immédiate du stress. Des praticiens en thérapie sonore l’utilisent pour travailler sur les chakras ou induire des états méditatifs profonds. J’ai moi-même expérimenté ces vertus apaisantes lors d’une session où chaque vibration semblait résonner avec mes émotions enfouies.

L’adaptation contemporaine : du piano à pouces aux variantes électroniques

Aujourd'hui, des versions modernes telles que le Kalimba électronique transforment cet instrument iconique en outil polyvalent pour la scène contemporaine. Intégrant des capteurs et amplificateurs, il s’invite dans l’électro ou même la pop expérimentale. En témoigne cette performance éblouissante qui marie tradition et innovation :

Ces déclinaisons modernes prouvent que même enracinée dans l’histoire africaine, la musique peut transcender les frontières géographiques et temporelles.

Conseils pratiques pour choisir son instrument

Critères de choix entre Kalimba, Mbira, Sanza et Sansula

Le choix entre ces instruments doit avant tout refléter vos aspirations musicales et votre sensibilité au matériau. Le Kalimba, souvent recommandé aux débutants, offre une tonalité harmonique accessible et se décline en versions boisées ou acryliques. Le Mbira, plus complexe à maîtriser, est un choix judicieux pour les amateurs de musique traditionnelle africaine à la recherche d’une expérience spirituelle authentique.

Pour des sonorités éthérées et contemporaines, tournez-vous vers la Sansula qui, avec sa membrane unique, produit un écho captivant. Enfin, si vous souhaitez explorer davantage le patrimoine africain ancestral, la Sanza propose une simplicité artisanale qui sublime les mélodies régionales.

Chaque modèle apporte une texture acoustique unique : le bois procure une profondeur chaleureuse tandis que l'acrylique séduit par sa modernité visuelle. Découvrez davantage sur les distinctions entre ces matériaux dans notre guide complet sur le Kalimba bois ou acrylique.

Conseils d’entretien et recommandations d’achat

Pour préserver votre instrument dans le temps, suivez ces quelques conseils pratiques :

- Nettoyez régulièrement les lamelles en métal avec un chiffon doux légèrement humidifié pour éviter l’oxydation.

- Conservez l'instrument à l’abri de l'humidité excessive qui pourrait altérer son acoustique – surtout pour les modèles en bois.

- Vérifiez périodiquement l’accordage pour garantir une qualité sonore optimale.

- Pour les Sansulas particulièrement, veillez à ne pas endommager la membrane tendue sous l’instrument.

Lors de l'achat, privilégiez des artisans reconnus dont la fabrication respecte les traditions locales. Méfiez-vous des copies industrielles qui sacrifient la richesse sonore au profit du prix.

Conclusion inspirante

Chaque instrument, qu'il s'agisse du Kalimba, du Mbira, de la Sanza ou de la Sansula, incarne un fragment d'éternité. Ces idiophones ne sont pas de simples objets : ils sont des véhicules sonores traversant les frontières géographiques et temporelles. Chaque note jouée sur leurs lamelles métalliques ou amplifiée par une membrane vibrante raconte l’histoire d’un peuple, ravive des prières chuchotées depuis des générations et convoque les esprits dans une danse harmonique.

Plonger dans le monde de ces instruments, c’est s’immerger dans un océan de traditions vivantes où spiritualité et musicalité se mêlent indissociablement. Ils rappellent que la musique est bien plus qu’un divertissement : elle est mémoire, lien et quête d'universalité. Alors, laissez-vous séduire par ces trésors incarnés qui résonnent encore aujourd'hui avec la même intensité qu’il y a mille ans, et partez pour explorer de ce patrimoine sacré qui continue d’enrichir nos âmes modernes.