Impossible de passer à côté du djembé. En à peine quelques décennies, ce tambour venu d’Afrique de l’Ouest s’est imposé comme l’instrument incontournable des musiques africaines, et bien au-delà. Mais derrière son succès planétaire se cache une histoire séculaire, qui plonge ses racines dans des traditions séculaires. Le djembé, c’est un son inimitable, reconnaissable entre mille. C’est un savoir-faire artisanal unique. C’est surtout un langage à part entière, permettant au joueur (djembefola) d’entrer en dialogue avec ses pairs comme avec son auditoire. Dans cet article, on vous a préparé le guide ultra-complet pour tout comprendre sur le djembé : son histoire, sa fabrication, ses techniques de jeu et ses usages. On vous y donne aussi tous nos conseils pour choisir le vôtre et en prendre soin. Sommaire : - Pourquoi le djembé est-il l’instrument africain incontournable ? - Origines et évolution du djembé en Afrique de l’Ouest - Anatomie et fabrication traditionnelle du djembé - Les techniques de jeu : l’art du djembefola - Guide d’achat : choisir son djembé selon son profil - Entretien et accordage pour une longévité optimale - Le djembé aujourd’hui : vers de nouveaux horizons - Conclusion : faire vibrer l’âme du djembé. (Publié chez Nextsound)

Pourquoi le djembé est-il l’instrument africain incontournable ?

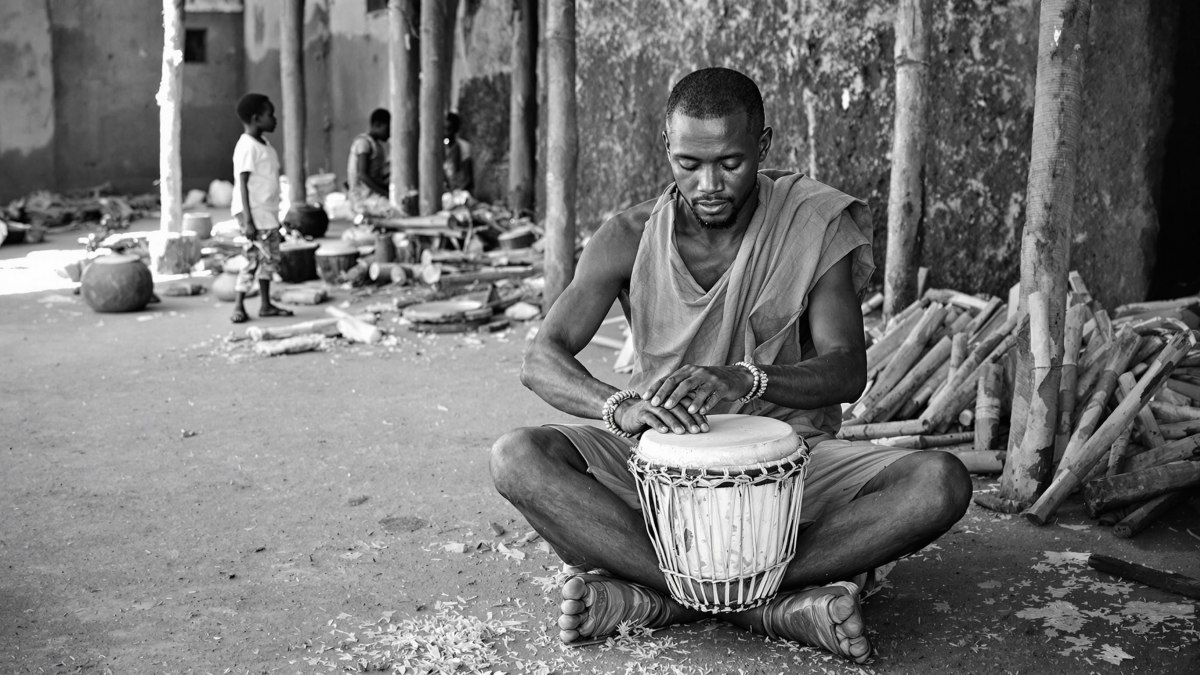

Il faut commencer par l’évidence dérangeante : rares sont les objets qui vibrent de tant d’histoires muettes, mais le djembé ne laisse aucun répit à celui qui tente de l’ignorer. Issu de la sève de forêts millénaires d’Afrique de l’Ouest, il a surgi du XIIIᵉ siècle comme une sonnaille rituelle au sein de l’Empire mandingue, porté à bout de bras par les Soussou en Guinée et leurs voisins. Ce n’est pas seulement un instrument ; c’est un calice antique où chaque frappe éveille la mémoire d’un ancêtre — ce n’est pas moi qui le dis, mais toute la rumeur poussiéreuse des villages enfouis.

« Chaque djembé est l’écho d’un ancêtre invisible. » — légende mandingue

On raconte encore, dans certains quartiers perdus entre Conakry et Bamako, qu’un vrai djembéfola reconnaît son tambour au frisson inimitable qui parcourt sa paume lors du premier contact. Pas question ici de folklore sucré : le djembé fut longtemps réservé aux cérémonies codées, convoquant esprits et chefs lignagers pour sanctifier la parole ou scander le passage vers l’au-delà. Symbole de statut et vestige de transmission orale, il reste aujourd’hui un emblème entêtant — trop souvent dévoyé par des mains distraites.

Le rôle social du djembé dans les cérémonies

Le djembé n’appartient pas à une seule personne : il épouse la communauté entière, rythme les veillées funèbres autant que les récoltes ou la liesse nuptiale. C’est lui qui relie les voix cassées des anciens aux pieds vifs des enfants ; sa résonance assemble en tresse serrée tous ceux qui s’y rallient pour danser ou raconter la saison passée. Dans certains villages, j’ai vu un vieil homme refuser catégoriquement qu’on accorde son fût « à la va-vite » avant un baptême — il aurait préféré que le silence règne plutôt qu’un son indigne trouble la cérémonie.

- Instrument de cohésion sociale

- Accompagnement des danses et chants

- Rencontre intergénérationnelle

Origines et évolution du djembé en Afrique de l’Ouest

On voudrait croire que le djembé a toujours été là, tapi dans la poussière rouge, mais rien n’est plus faux — sa trajectoire commence sous la houlette d’un seul homme à la démarche boiteuse et au destin obsédant : Soundiata Keïta, fondateur de l’Empire mandingue au XIIIᵉ siècle. Les griots, ces fauves de la mémoire, murmurent encore que le djembé résonnait d’abord pour galvaniser les guerriers de Niani, sa caisse ronde soutenant la sève des alliés lors des joutes rituelles comme dans les moments de paix traîtresse. Le Mali n’était alors qu’un souffle sur la carte ; pourtant déjà, le bois du djembé gravait ses veines dans les mains qui frappaient.

Dès le XVIᵉ siècle, le tambour quitte l’exclusivité du cercle royal pour scander les cérémonies sacrées en Guinée : mariages royaux où il fallait parfois accorder l’instrument selon l’astrologie locale — un détail qui ferait sourire n’importe quel percussionniste « moderne ». Peu savent qu’au Burkina Faso voisin, certaines lignées d’artisans étaient réputées capables d’envoûter leur instrument pour le rendre inviolable pendant les initiations.

| Période | Région | Usage |

|---|---|---|

| XIIIᵉ | Mali | Guerres, initiations |

| XVIᵉ | Guinée | Cérémonies royales |

La diaspora : ballets africains et scènes mondiales

Le grand exode du djembé débute dans un tumulte de projecteurs et de costumes amidonnés : en 1959, Les Ballets Africains débarquent à New York après s'être frottés aux scènes françaises. Fodéba Keïta puis Sékou Touré exploitent l’énergie brute du tambour pour propulser une Afrique vivante sur toutes les scènes d’Europe, puis jusqu’au Japon. Les années 1960 voient Mamady Keïta populariser plus loin encore cet art féroce ; bientôt, chaque continent aura son atelier djembé.

- 1959 : première tournée en France et à New York par Les Ballets Africains

- 1960s : Mamady Keïta fait connaître la polyrythmie mandingue hors d’Afrique

- Aujourd’hui : Ateliers et masterclass tous continents confondus ; on joue jusqu’à Reykjavik ou Osaka, souvent sans saisir que chaque frappe convoque tout un lignage invisible…

Anatomie et fabrication traditionnelle du djembé

La vérité, c’est que la chair du djembé ne ment jamais. Il n’existe pas deux fûts identiques — on peut le jurer sur la sève qui coule entre les veines de chaque bois. Le fromager (Ceiba pentandra), pâle, mousseux, hérissé de reflets laiteux, livre des futs d’une légèreté trompeuse : son grain large absorbe le geste avec tendresse mais sacrifie parfois la longévité. Certains vieux maîtres affirment qu’on y décèle un murmure presque végétal à l’attaque des mains nues. À l’inverse, le ceiba bien séché dégage une résonance sèche, instantanée — mais gare à l’usure des ans ! Le palissandre, quant à lui, s’impose sans appel : grain serré, poids massif, densité couleur sang: il prolonge chaque onde sonore jusqu’au tréfonds de l’atelier où il a été creusé; difficile de ne pas sentir frissonner la mémoire du sculpteur à chaque percussion.

Texture veineuse : Le fromager exhibe des veines larges et un aspect poreux — parfois on y distingue des motifs imprévisibles comme des lignes de vie; le palissandre est tout opposé : grain épais, fibre qui refuse toute irrégularité, rouge profond ou brun de cacao.

Peau tendue de chèvre ou d’antilope : impact sur la résonance

Le choix de membrane n’a rien d’anodin : la peau de chèvre offre ce murmure enveloppant qui floute les attaques trop sèches — chaude, vibrante presque moelleuse quand elle est bien préparée. L’antilope (quand on en trouve encore) cisaille davantage : claquement sec et projection nette au détriment parfois du confort sous les doigts.

| Type | Goût sonore |

|---|---|

| Peau de chèvre | 🐐 4/5 |

| Peau d’antilope | 🦌 3/5 |

Cordonage et formes de calice

Pas de son sans tension millimétrée ! Les cordons encerclent le fut dans une géométrie précise dont tout écart condamne la note à errer. Une vraie honte quand on se prétend gardien du calice…

- Tension uniformisée (la moindre faiblesse fait fuir la note)

- Cordon en relief (saillies nettes pour agripper la main lors des réglages)

- Profil du calice adapté (hauteur courte = son claqué ; profond = basses hypnotiques)

« Toucher un fût ancien fait frissonner l’âme du joueur ; manquer l’accord revient à insulter tout un lignage »

Les techniques de jeu : l’art du djembefola

On ne naît pas djembefola, on le devient à force de laisser sa paume absorber la sève minérale du bois et d’endurer les morsures subtiles de la peau. La technique n’est jamais acquise : chaque frappe surveillée par l’œil soupçonneux d’un ancêtre invisible. Et gare aux imposteurs : le son trahit sans pitié !

Les trois sons de base : basse, timbre, claquement

Impossible de tricher : la posture des mains façonne l’âme du tambour. Trois sons essentiels, trois façons distinctes d’interroger le fût — et chaque écart se paie d’une résonance bancale.

- Basse : Paume creuse, poignet relâché au-dessus du centre du fût. Laisser tomber la main comme une pierre dans un puits sec : rebond immédiat, pas d’étouffement.

- Timbre : Doigts groupés, frappent à la limite extérieure de la peau. Inflexion subtile du poignet pour que le son jaillisse net et pur, presque cristallin.

- Claquement : Main ouverte mais tendue, les doigts fouettant le bord. Le pouce glisse vers l’extérieur au moment précis où les autres doigts frappent — un mouvement casse-gueule mais indispensable pour obtenir ce claquement qui lacère l’air.

« Le secret vient dans la main qui sait rebondir sans gêner la sève sonore… Tout le reste n’est qu’imposture ou paresse ! »

Polyrythmie et dialogue entre dununs et djembé

Il faut entendre comment les dununs (kenkéni aigu et pointu, sangban médium obstiné, dununba grave comme une tombe) murmurent leur propre langage sous la coupe du djembé. Chacun tisse sa part ; aucun ne domine vraiment. Le jeu polyrythmique malinké n’a rien d’un caprice décoratif — il est charpente vivante :

- Kenkeni pulse en boucle obsédante ; sangban impose des phrases inattendues ; dununba grogne au sol.

- Le djembé circule là-dedans comme un ancien chasseur entre feux croisés : jamais tout à fait maître, mais toujours indispensable pour réveiller les veilleurs endormis.

Mon avis : La polyrythmie ouest-africaine frôle souvent l’absurde tant elle déjoue l’écoute linéaire occidentale ; c’est un kaléidoscope sonore qui ensorcelle – même en fermant les yeux je continue à entendre ces parcours secrets dans mes tempes…

Anecdote poétique : « J’ai failli me faire mordre par une mangouste… »

« Un soir, au village, une mangouste a sauté sur mon djembé… le bois a vibré de terreur. Pendant une seconde suspendue — odeur âcre de chèvre mêlée à celle animale du petit prédateur — j’ai cru sentir tous les anciens danser sous ma peau. Frisson garanti ! Depuis ce jour-là impossible d’accorder un fût sans songer à cette bête aux petites griffes nerveuses… »

Guide d’achat : choisir son djembé selon son profil

Il ne suffit pas de céder à l’envie d’un tambour lustré : choisir un djembé relève d’un entêtement obsessionnel. Chaque détail compte — le diamètre, la densité du fût, la peau, et jusqu’à la tension du moindre cordon. Ceux qui cherchent le vrai frisson savent que le diable rôde dans les millimètres d’accordage !

Critères de qualité : diamètre, épaisseur, type de peau

Un bon djembé ne pardonne rien aux paumes paresseuses. Méfiez-vous des modèles trop petits (moins de 28 cm), souvent relégués à la catégorie jouet. Pour sentir une résonance digne d’un ancêtre têtu :

- Débutant : diamètre 30 cm, épaisseur du fût 7 à 8 cm, peau de chèvre pour sa douceur prévisible;

- Intermédiaire : diamètre 32 cm, épaisseur 8–9 cm, osez la peau d’antilope (plus nerveuse) ;

- Pro : minimum 35 cm de frappe, fût ancien (épaisseur jusqu’à 10 cm), demandez toujours à toucher l’instrument nu avant achat.

Accordage millimétré obligatoire — chaque imprécision transforme votre futur griot en simple pot de fleurs !

Fourchette de prix et budget : de 20 € à plus de 500 €

Ne croyez aucun vendeur qui vous susurre qu’un bon djembé s’achète au prix d’une pizza surgelée. La gamme va du jouet misérable au calice rare, selon bois et montage :

| Budget | Qualité |

|---|---|

| 20–50 € | Jouet |

| 50–150 € | Amateur |

| 150–500 €+ | Professionnel |

Un vrai instrument traditionnel (bois noble issu de forêts maliennes ou guinéennes) dépasse volontiers les 300 € chez des spécialistes comme Percussion-africaine.com. L’arnaque sévit sur beaucoup de sites sans âme — exigez toujours des photos en gros plan du grain du bois et des cerclages.

Où acheter : artisans locaux, boutiques spécialisées, en ligne

La meilleure adresse reste celle qu’on obtient après avoir essuyé la poussière des ateliers… Mais pour ceux qui n’ont pas ce luxe :

- Artisans traditionnels à Bamako ou Ségou : demandez à rencontrer les sculpteurs eux-mêmes (si possible François Dembélé ou Adama Dramé)

- Boutiques spécialisées à Conakry (Guinée) et Abidjan (Côte d’Ivoire)

- En ligne : plateformes recommandées Percussion-africaine.com, BaraGnouma ou L’Atelier Kora Djembé – mais fuyez les « marketplaces » généralistes où pullulent les copies fades.

« Toujours toucher le bois avant tout paiement : un fût froid ou sans veines est le signe d’une âme absente… »

Entretien et accordage pour une longévité optimale

Méthodes traditionnelles d’accordage à chaud

Aucune machine n’égalera jamais le rituel matinal où l’on réveille la peau d’un djembé à la chaleur du feu de bois. On place le fût, ouvert vers le ciel, juste assez près des flammes : la sève du bois se détend, les cordons s’assouplissent, la membrane frémit — l’odeur est étrange, mélange de tanin et de cendre humide… On ajuste alors chaque corde sans pitié pour les imprécisions : l’accord se fait dans le souffle chaud du matin, millimètre par millimètre. L’erreur ici condamne le timbre : surchauffez un poil et vous tendez une peau prête à fendre au premier claquement ! Chaque entaille ou craquèlement est un affront aux ancêtres.

Protéger le fût et la membrane – soins et accessoires

Le bois, ça s’entretient avec obsession ! Tout joueur sensé nourrit son fût tous les trois mois — l’huile de karité pénètre jusqu’au cœur du grain ; rien d’industriel là-dedans, sinon on obtient une surface grasse qui piège la poussière et bloque la respiration sonore. La housse en toile épaisse protège la membrane des variations brutales d’humidité (et des chats curieux…). Les meilleures sacoches sont cousues main par les grand-mères, motifs indéchiffrables qui racontent un autre secret.

Check-list essentielle :

- Huiler le fût tous les 3 mois

- Stocker au sec (adieu caves moites)

- Envelopper soigneusement la membrane hors jeu

Quand et comment remplacer la peau

La peau trahit son âge sans ménagement : craquelures visibles, perte de timbre (le son devient terne, amorti), parfois même odeur rance… Quand ces signes surgissent, il ne faut pas hésiter : arracher l’ancien cordon avec patience, poser une nouvelle peau humidifiée toute une nuit puis retendre progressivement comme si l’on épousait un nouvel esprit. Surtout : ne jamais bâcler ce travail — j’ai vu une fois un jeune joueur zapper l’étape du trempage ; sa nouvelle membrane a fissuré dès la première polyrythmie ! Humiliation assurée.

Étapes-clés :

1. Retirer le cordon ancien sans précipitation

2. Poser une nouvelle peau bien humidifiée sur le cercle intérieur

3. Réaccorder très lentement sur plusieurs jours (jamais en tirant trop vite)

Le djembé aujourd’hui : vers de nouveaux horizons

Il fallait probablement un jour voir la sève d’Afrique contaminer la pop et l’afro-rock pour saisir à quel point le djembé défie les frontières. Sur scène, Jason Mraz préfère le frisson organique d’un duo guitare/djembé avec Noel « Toca » Rivera depuis plus de vingt ans : un choc des textures, sans artifice. Christina Goh — obsédée par la vibration du calice — n’accepte aucun autre rythme pour ourler ses chansons que celui du tambour ancestral. La peau tendue claque au cœur de créations hybrides, injectant une mémoire rituelle jusque dans les boucles électroniques, comme si l’ancêtre invisible murmurait à l’oreille des machines.

Ateliers pédagogiques et percussions thérapeutiques

En France, on invite le djembé dans les services hospitaliers : pas question d’animation béate mais plutôt d’une musicothérapie où chaque résonance sert à recoller ce que la vie a brisé. Des associations comme DesArtsSonnés ou des musiciens tels que François Dembélé créent des cercles sensoriels où enfants et adultes se confrontent à la vibration du bois nu — ce n’est pas un loisir, c’est une initiation tactile à ce qui bouge dans le silence intérieur. Aux États-Unis, universités et centres communautaires multiplient ateliers collectifs ; au Japon, la musicothérapie avec djembé tient lieu de rituel dans certains hôpitaux psychiatriques.

- France : musique & santé

- USA : workshops universitaires

- Japon : musicothérapie

Conclusion : faire vibrer l’âme du djembé

On croit parfois que le tambour n’est qu’un objet. Grave erreur : il réclame qu’on le touche, qu’on l’écoute, qu’on s’y abandonne entier. S’approcher d’un fût ancien – main nue, respect fiévreux – c’est chercher la sève cachée et sentir l’âme du joueur frissonner malgré soi. Nul ne devrait posséder un djembé sans consentir à l’entretenir comme un calice sacré : chaque matin, racler la poussière, accorder avec minutie, oser déranger les ancêtres pour réveiller la polyrythmie.

À retenir pour danser avec l’invisible :

- Choisir avec soin

- Accorder chaque matin

- Jouer avec passion