Le chant lyrique est une technique vocale qui permet de produire des sons extrêmement puissants, riches et nuancés, sans amplification. Ce faisant, il s’impose comme l’un des arts les plus exigeants qui soient. Mais également comme l’un des plus fascinants. Soyons clairs : il n’y a pas de chant lyrique sans technique. C’est d’ailleurs ce qui le distingue d’un art lyrique (opéra) auquel on le réduit trop souvent. Et c’est ce qui le rend accessible à quiconque souhaite s’y essayer. En réalité, le chant lyrique n’est pas réservé à une élite de surdoués. Bien au contraire, il est à la portée de quiconque dispose d’une voix fonctionnelle et du désir de la faire résonner. En fait, il est même le moyen le plus sûr et le plus rapide de progresser en chant — peu importe votre style de prédilection. Entre chaque silence, la voix s’élève. Entre chaque note, le chant prend vie. Cette vidéo illustre une note qui raconte une histoire à elle seule. Un peu comme le bruit de la sève dans un bois d’ébène sculpté. Bienvenue dans notre article sur cette forme d'art magistrale qu'est le chant lyrique. Une forme d'art dont on vous met au défi de ne pas tomber amoureux.

Chant lyrique : Qu'est-ce que c'est et pourquoi fascine-t-il autant ? 🎶

Si l’on affirmait que chaque note de chant lyrique contient la mémoire d’un instrument disparu, une épiphanie vocale née du frottement entre souffle et mythe, serait-ce exagéré ? Le chant lyrique n’a rien d’une relique poussiéreuse réservée à une caste surannée. C’est un art vibrant, taillé dans la matière même de l’émotion humaine.

Définition et étymologie : l'héritage de la lyre et de la tragédie grecque

Avant toute chose, il faut remonter à la source : le terme "lyrique" trouve ses racines dans l’Antiquité grecque. À cette époque, les poètes chantaient leurs vers en s’accompagnant de la lyre, instrument à cordes pincées chéri d’Apollon et d’Orphée. La tragédie grecque, elle aussi, était traversée par le chant—car le mot "tragédie" désignait originellement une forme théâtrale intégrant musique et poésie.

Art lyrique : Voilà comment s’est façonné ce domaine où la voix humaine se fait instrument suprême.

Clé de voûte : Le chant lyrique conjugue trois dimensions incontournables – la technique vocale (souffle, articulation, émission), un vaste répertoire sculpté par des siècles d’histoire (opéras, oratorios…), et surtout une expressivité émotionnelle exacerbée.

Éléments clés de la définition du chant lyrique :

- Puissance et gestion du souffle (souvent sans amplification)

- Émission vocale projetée pour remplir des salles entières

- Résonateurs naturels utilisés comme caisse de résonance

- Répertoire issu principalement de l’opéra, de l’oratorio, du Lied

- Recherche permanente d’émotions authentiques transmises au public

- Travail rigoureux sur la diction des langues étrangères (tous ne survivent pas à l’italien !)

- Dimension dramatique—la voix raconte, incarne des personnages entiers

Entre deux silences, je me revois petite devant une reproduction minable du Parthénon en carton-pâte : je chantonnais sans savoir que j’effleurais déjà le spectre d’une tradition millénaire.

Les caractéristiques distinctives de la voix lyrique : puissance, projection et harmoniques

La Voix lyrique, soyons francs, ne se contente jamais d’être « jolie » ou « forte ». Il s’agit d’une puissance naturelle presque tellurique : elle jaillit du corps entier pour franchir sans peine l’orchestre. Sans micro. Sans filet. Ce n’est pas anodin : une salle entière peut vibrer sous le choc harmonique d’un seul timbre maîtrisé.

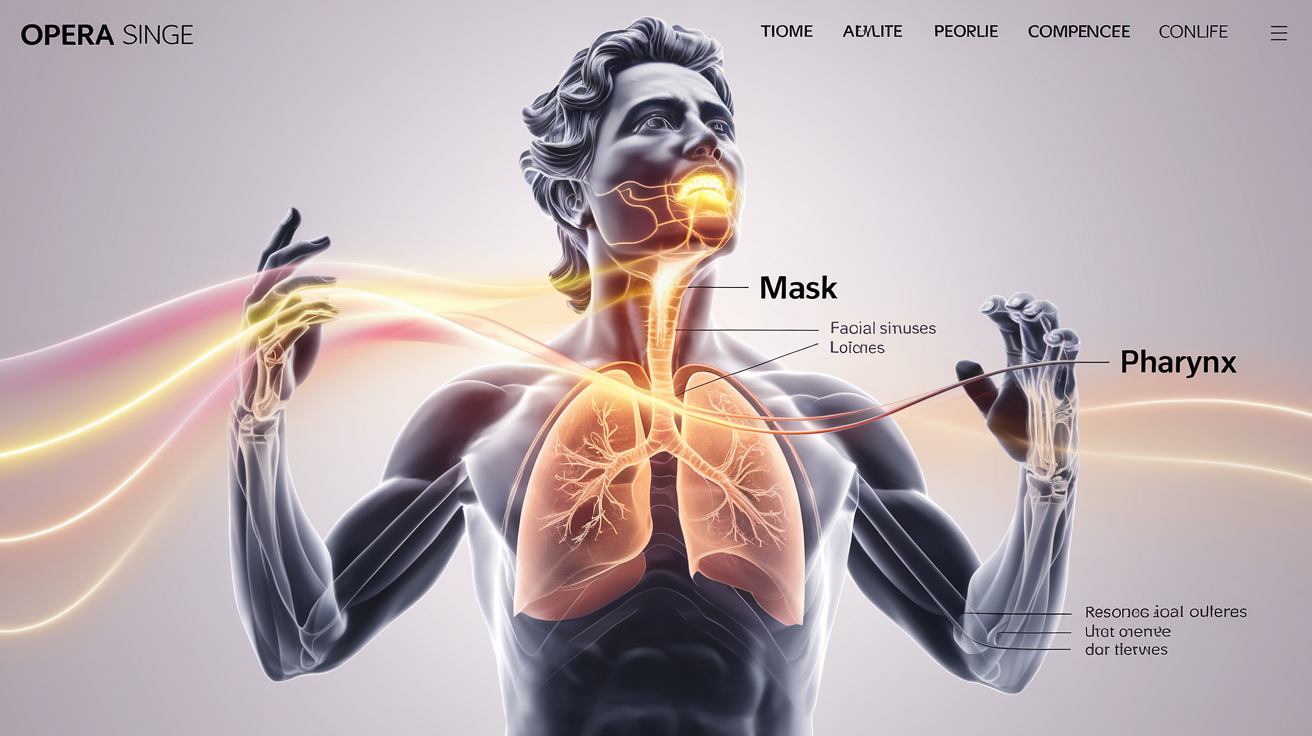

La projection vocale repose sur une technique qui canalise l’air depuis le diaphragme jusqu’aux résonateurs crâniens. C’est là que surgit le miracle des harmoniques : ces fréquences multiples enrichissent chaque son fondamental, donnant à la voix cette texture chatoyante qui traverse même les murs épais des vieux opéras italiens.

L’architecture vocale rappelle un temple où chaque pilier—subtil ajustement musculaire—soutient l’arche sonore. Certaines voix projettent si fort qu’elles font bourdonner les ossatures métalliques des balcons… J’ai même vu un lustre trembler sous l’effet d’un contre-ut parfaitement placé au Palais Garnier—une expérience à la fois impressionnante et gracieuse !

Démonstration fascinante de projection vocale par une chanteuse lyrique

Le chant lyrique dans le paysage musical : musique classique, opéra, et au-delà

Il serait absurde de réduire le chant lyrique à l’opéra seul. Certes, il demeure indissociable des grandes œuvres classiques (Verdi ! Mozart ! Monteverdi !), mais sa palette déborde largement. On croise ses accents dans les Lieder allemands (Schubert), les Cantates baroques (Bach), les Oratorios sacrés (Haendel), sans oublier les Stabat mater bouleversants de Pergolèse ou Dvořák.

Aujourd’hui encore, ce style infuse certains genres populaires ou expérimentaux : écoutez Björk effleurer les hauteurs d’un soprano égaré ; laissez-vous surprendre par les métissages électro-opéra ou même certains jeux vidéo embarquant arias dignes des scènes classiques ! Chaque époque tord le chant lyrique pour lui faire dire autre chose : c’est sa force. Il vit dans tous ses excès.

Ce n'est pas anodin : le lyrisme comme expression de l'âme humaine

Pourquoi cela fascine-t-il autant ? Parce que le lyrisme, ce déploiement exacerbé du sentiment intérieur par la voix nue, touche là où peu d’arts osent s’aventurer. Loin des automatismes contemporains (vous savez ces machines qui chantent juste mais ne disent rien…), le chant lyrique scrute nos tréfonds émotionnels et donne forme à nos passions brutes.

Ce n’est pas qu’un exercice vocal ou un sport extrême pour poumons bien entraînés : c’est une traversée existentielle. Quand un ténor s’effondre en scène sous le poids du destin ou qu’une mezzo-soprano ouvre toute grande la porte du désespoir amoureux—on devine que derrière chaque note palpite quelque chose qui nous dépasse tous.

Entre deux silences — ce moment suspendu après un air déchirant où plus rien ne bouge — j’ai parfois ressenti cette sensation rare : être envahie par la peine ou la joie du personnage jusqu’à en oublier mon propre nom. Ce n’est pas anodin… Et vous ?

Les fondements de la technique lyrique : l'art de sculpter le son 🪈

On ne forge pas une voix lyrique au hasard – soyons clairs, il y a ici davantage d’alchimie que d’improvisation! Derrière chaque note qui ébranle la moelle d’un auditeur se cache une architecture invisible, tendue entre souffle, résonateurs et tradition. Entrons sans précaution dans l’atelier du chanteur lyrique…

L'importance capitale de la respiration : le souffle comme socle

Là où tant d’amateurs échouent, le chanteur lyrique bâtit tout sur le socle du souffle. Pas ce souffle étrange qu’on gaspille en soupirs anxieux ou en conversations de hall d’ascenseur – non, mais une énergie sculptée, modelée par les muscles les plus profonds : ceux du diaphragme. La respiration diaphragmatique, c’est ce geste ancestral où l’on inspire en abaissant le diaphragme (et non en gonflant les épaules comme un faux culturiste de salle de bains !), permettant aux poumons de se remplir par le bas.

Cette respiration profonde libère un flux d’air régulier et contrôlé pour soutenir la voix sur plusieurs mesures (parfois jusqu'à des dizaines de secondes : vérifiez vous-même avec les contre-exemples chez Pavarotti…).

Technique vocale oblige, tout commence par là : le souffle est à la fois fondation et moteur. Oubliez-le, et toute projection s’effondre ; maîtrisez-le, et vous voilà capable de faire trembler les vitres sans violence !

Les vocalises et échauffements : réveiller le chanteur qui sommeille en vous

Les Vocalises sont loin d’un simple échauffement fastidieux. Entre deux silences matinaux – cette heure où la voix dort encore –, elles s’apparentent à une cérémonie intime où l’instrument charnel s’accorde et se déploie.

Prenez un véritable professionnel : il n’oserait jamais affronter Don Giovanni sans avoir salué ses cordes vocales par quelques arpèges ! Ces exercices agissent comme des étirements pour un danseur : ils assouplissent, alignent, préparent aux acrobaties futures. Un mauvais jour sans vocalises ? Vous risquez bien le couac monumental… Je me souviens très bien d’avoir raté une audition publique dans une cathédrale pour avoir sauté cette étape—humiliation cuisante que je ne souhaite à personne !

Voici trois types essentiels :

- Gammes ascendantes et descendantes : affûtent la justesse et stabilisent l’émission sur toute la tessiture.

- Arpèges brisés : favorisent la fluidité et le passage entre registres.

- Trilles rapides : développent l’agilité pour les ornements virtuoses propres au Bel canto.

Chacun agit sur un aspect vital : précision, souplesse, rapidité – ce n’est pas anodin si les grands noms y consacrent chaque matin plusieurs dizaines de minutes…

Le placement de la voix : trouver le résonateur parfait

Dans l’anatomie imaginaire du chanteur lyrique existe un « échafaudage vocal » invisible, qui repose sur des cavités précises : pharynx, sinus frontaux, bouche, mais surtout ce fameux « masque » (zone située derrière les pommettes). Le son y rebondit comme dans la caisse claire d’un violon ou le pavillon d’une trompette.

Le "placement" consiste à positionner mentalement —et physiquement—la voix dans ces espaces pour amplifier naturellement le son sans forcer. Trop bas ? C’est étouffé. Trop haut ? C’est nasal !! Trouver ce point d’équilibre est obsessionnel – certains chanteurs utilisent la consonne [i] pour y accéder plus facilement (testez devant votre miroir… ou fuyez devant votre chat effrayé).

Des maîtres exigent même qu’un bon placement puisse être entendu distinctement jusque dans les balcons arrière sans aucun micro ; j’ai expérimenté cet étrange phénomène lors d’un stage avec un baryton allemand qui exigeait que sa propre vibration fasse frissonner mon arcade sourcilière — expérience troublante mais scientifiquement fascinante.

Le Bel canto : cette école italienne qui a révolutionné l'art vocal

Arrêtons-nous net sur un pan crucial : Le Bel canto. Cette école italienne née au XVIIe siècle prône la beauté absolue du timbre vocal, l’agilité quasi surnaturelle et surtout une légèreté aérienne jusque dans les passages périlleux.

Les traités fondateurs (citons Vaccai ou Marchesi) exigent une ligne mélodique pure — chantée "sul fiato", c’est-à-dire littéralement posée sur le souffle —, des ornements raffinés (appogiatures! coloratures!), et surtout un contrôle parfait des nuances.

Ce style a bouleversé toute la technique occidentale : il impose depuis trois cents ans sa recherche maniaque d’expression nuancée plutôt qu’une simple puissance brute. Si vous doutez encore que chanter "beau" soit plus difficile que chanter "fort", essayez donc un air de Bellini chez vous… puis mesurez vos frustrations!

Si je devais sauver UNE page de méthode lors d’un incendie fictif au conservatoire, je choisirais celle où Vaccai explique comment respirer SANS jamais perdre le legato – car là réside tout l’art du Bel canto.

Maîtriser les registres et les nuances : la palette du chanteur lyrique

Un artiste authentiquement lyrique doit naviguer avec grâce entre plusieurs registres vocaux :

- Voix de poitrine pour la chaleur grave,

- Voix mixte pour fondre puissance et légèreté,

- Voix de tête pour atteindre limpides sommets.

La transition entre ces zones – nommée "passaggio" – constitue souvent le cauchemar des débutants… Pourtant elle façonne toute identité vocale moderne.

La maîtrise des nuances (piano/forte/crescendo/diminuendo) n’a rien d’ornemental : elle donne chair à chaque émotion transmise. Certains compositeurs italiens interdisent même toute monotonie dynamique sous peine d’excommunication artistique ! La vraie puissance naît justement quand on ose murmurer avant d’exploser en pleine scène—croyez-moi, rien n’égale cette tension sensible créée par un pianissimo suspendu juste avant un éclat magistral.

Soyons honnêtes : peu supportent cette discipline extrême que requiert une telle formation vocale… Mais ceux qui persévèrent finissent par posséder tout un arc-en-ciel sonore à offrir au public assoiffé.

Un voyage à travers le temps et les répertoires du chant lyrique 📜

Des origines antiques aux premières formes d'opéra : le souffle d'Orphée

Soyons clairs, la légende d’Orphée n’est pas une fable anodine posée sur un rayon poussiéreux de la mythologie grecque : elle incarne littéralement l’archétype du chanteur-poète, capable d’envoûter tout ce qui vit – humains, bêtes, pierres mêmes – par la seule puissance de sa voix et de sa lyre. Orphée, premier maître de la « Musique classique » avant l’heure ? Oui, mais c’est un mythe qui ne cesse de s’incarner au fil des siècles.

La tragédie grecque, matrice du théâtre lyrique occidental, fusionnait déjà poésie, musique et drame. Les premiers opéras baroques tirent directement leur souffle de ces rites antiques : la célèbre Camerata dei Bardi à Florence rêve dès la fin du XVIe siècle de ressusciter le pouvoir expressif perdu du chœur antique. Résultat ? En 1607 éclot l’Orfeo de Claudio Monteverdi – œuvre fondatrice dont chaque note semble ressusciter les échos d’un passé à jamais vivant.

N’oublions pas Giulio Caccini ou Jacopo Peri, autres pionniers ayant mis en musique le mythe orphique pour créer un nouveau langage scénique : l’opéra. Ce n’est pas anodin si les librettistes italiens choisissent Orphée comme premier héros – ils pressentent déjà que toute forme lyrique se construit sur cette quête impossible : chanter pour vaincre la mort.

L'âge d'or de l'opéra et l'essor du Lied et de la Cantate

Le Chanteur d’opéra n’émerge pas en un claquement de doigts divin. Il faut attendre les XVIIe et XVIIIe siècles pour voir s’imposer la virtuosité vocale des castrats dans les ors des théâtres vénitiens ou napolitains ; puis viennent Mozart (drames élégiaques !), Verdi (violence latine !), et Puccini (larmes modernes !). Le XIXe siècle élève l’opéra au rang d’expérience totale où dramaturgie, orchestre symphonique et voix humaine fusionnent sans répit.

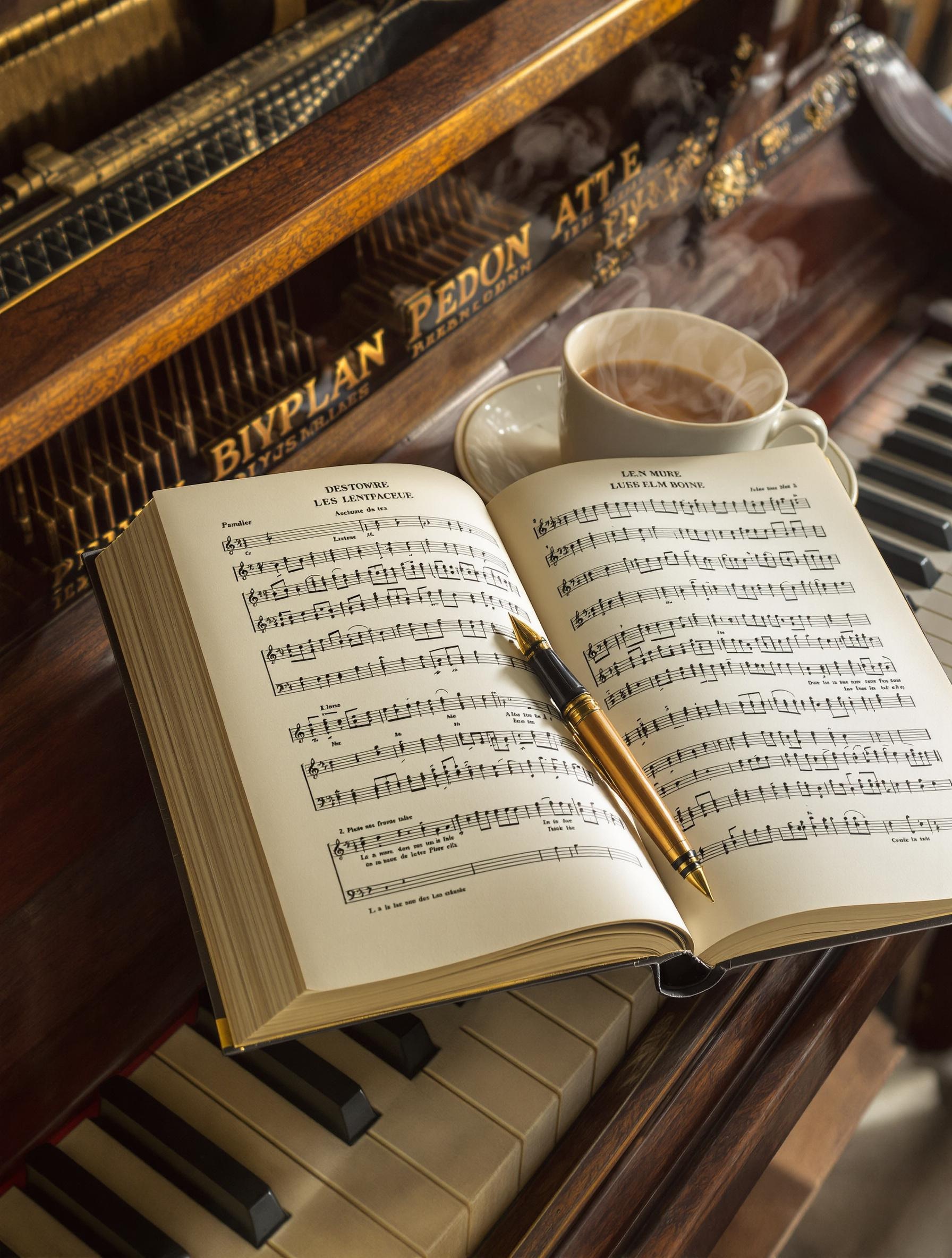

Mais ce n’est pas tout – entre deux silences, Schubert invente le Lied, ce bijou musical où une voix soliste dialogue intimement avec le piano. Loin des fastes des grandes salles, le Lied donne à entendre l’âme nue du poète. Plus collectives mais tout aussi ambitieuses, les Cantates (Bach en tête) racontent mondes spirituels ou profanes dans une tension fascinante entre récit et méditation sonore.

- Lied : épure poétique, introspection maximale.

- Cantate : narration dramatique souvent sacrée, foisonnement vocal.

Ne pas explorer ces formes revient à contempler une fresque baroque sans jamais lever les yeux vers son plafond doré.

Le chant lyrique comme patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO

Ce n’est pas une anecdote mondaine : en décembre 2023, le chant lyrique italien a été inscrit au Patrimoine culturel immatériel de l’Humanité par l’UNESCO. Cette reconnaissance ne vise pas seulement à flatter quelques egos chauvinistes – elle engage une responsabilité collective autour de la préservation et transmission d’un art vivant.

Cette inscription implique la sauvegarde active des savoir-faire vocaux transmis oralement depuis des générations : maîtrise physiologique du souffle, diversité linguistique irréductible (allez expliquer le legato italien à un baryton anglais !), codes vestimentaires ou scéniques propres aux maisons d’opéra…

Ce statut contraint aussi à repenser l’accès à cet univers : plus question de laisser s’éteindre des techniques millénaires dans le silence assourdissant des conservatoires désertés.

Des voix qui ont marqué l'histoire : Montserrat Caballé, Freddy Mercury et l'éclectisme lyrique

Impossible de parler chant lyrique sans évoquer quelques figures irruptives. Prenez Montserrat Caballé, soprano catalane inégalée pour son contrôle absolu du souffle et ses pianissimi capables d’éclipser cent orchestres. Elle fait basculer tout un public par sa fluidité vocale—ce n’est pas qu’une question de notes justes ; c’est un art du vertige émotionnel.

En face ? Freddy Mercury. Sacrilège ? Non. Car il faut oser rapprocher ce créateur fougueux du rock symphonique—qui rêvait d’être ténor italien !—de celle qui matérialise la tradition pure. Leur album commun « Barcelona » explose toute frontière supposée entre « rock » et « opéra ». Les Jeux Olympiques 1992 en feront même leur hymne officiel… Je me souviens très bien avoir visionné cet instant hors-norme où deux univers opposés fusionnent en une fresque sonore inattendue : frissons garantis jusque dans mon salon trop exigu !

Regardez cette interprétation déconcertante qui pulvérise toutes les attentes

Le chant lyrique aujourd'hui : entre tradition et innovation

Le chant lyrique survit-il confiné dans les murs moisis de certains théâtres italiens ? Absolument pas ! Entre deux silences technologiques, il mute — absorbant techniques numériques (IA pour analyser ou enseigner), nouveaux champs acoustiques (opéras électroniques !), collaborations inattendues (Lara Fabian invitant une soprano dans ses concerts ; Nolwenn Leroy revisitant Fauré).

Des compositeurs actuels confrontent textes contemporains, thématiques sociales ou même sports mondiaux (Jeux Olympiques encore) aux codes séculaires du genre : on ose mêler beatbox et colorature sur scène ! C’est là tout le paradoxe vital du chant lyrique moderne : il se nourrit autant de ses racines que d’une irrésistible pulsion expérimentale.

Si vous pensez encore que cette discipline appartient au passé, vous pourriez être surpris par votre propre playlist demain matin.

Comment débuter et progresser en chant lyrique : votre feuille de route vocale 🗺️

Si l’on pensait que le chant lyrique était réservé aux héritiers d’un mystérieux don génétique, il est temps de dissiper ce brouillard épais. Soyons clairs, personne ne naît Caruso ! Le cheminement lyrique ne s’ancre pas dans une faveur divine, mais dans la formation vocale, la curiosité et une volonté têtue de sculpter sa voix. Démarrons cette exploration sans faux-semblants.

Est-ce à la portée de tous ? Briser les idées reçues sur la voix lyrique

Ce n’est pas anodin : le cliché d’une discipline élitiste a longtemps collé au chant lyrique comme une mouche sur un pupitre poussiéreux. Pourtant, les bases techniques sont accessibles à ceux qui s’engagent sérieusement dans l’apprentissage. Même sans puissance phénoménale dès le départ, il est possible d’accéder à la beauté du timbre lyrique avec patience et méthode (source : retours d’élèves de tous âges). Les premiers pas reposent sur une respiration maîtrisée et un travail progressif de la voix – Mozart lui-même sert souvent d’exemple pour des œuvres abordables dès les débuts.

On ne forge pas un baryton ou une soprano du jour au lendemain : c’est la persévérance dans la formation vocale qui fait émerger les talents inattendus.

Trouver le bon professeur : une rencontre déterminante pour votre parcours

Soyons honnêtes, improviser son enseignement vocal mène rarement loin… Trouver un enseignant qualifié n’a rien d’un détail administratif : c’est LE facteur décisif pour progresser sainement. Un bon professeur de chant lyrique conjugue expertise anatomique (connaissance profonde des mécanismes), écoute active, pédagogie adaptée à chaque morphologie vocale et bienveillance absolue. Il faut fuir les « profs » qui imposent un modèle unique ou méprisent vos tâtonnements—on progresse mille fois plus vite lorsqu’on se sent soutenu qu’humilié !

Des lieux tels que le Conservatoire chant lyrique offrent généralement des garanties solides sur le sérieux du cursus, mais certains cours particuliers ou ateliers indépendants peuvent aussi révéler des perles pédagogiques. L’idéal ? Tester plusieurs approches avant de s’ancrer durablement dans une relation artistique enrichissante.

Choisir son répertoire : quand l'émotion rencontre la technique

Le choix du premier répertoire ne relève ni du hasard ni du snobisme musicologique. Pour éviter toute frustration—voire blessure—mieux vaut commencer par des œuvres adaptées à sa tessiture réelle (exit les airs écrasants façon Wagner au réveil !). Les Arie Antiche, miniatures baroques italiennes conçues pour apprentis, sont conseillées par nombre de formateurs car elles allient simplicité mélodique et richesse expressive.

Il importe que chaque morceau travaille autant l’émotion que la technique : on choisira donc des pièces qui font vibrer quelque chose en soi (le Lied allemand, certaines chansons françaises classiques…). Participer à une Masterclass chant permet aussi de bénéficier du regard extérieur d’un pro et d’oser affirmer ses envies artistiques dès le début.

Un aperçu concret des astuces pour aborder le registre lyrique au début

Les étapes clés pour s'inscrire dans un cursus : conservatoires et formations

L’inscription en conservatoire chant lyrique suit généralement un calendrier précis : dépôt d’un dossier (souvent avant l’été), puis audition devant jury (exercices imposés + pièce libre adaptée). Certains établissements distinguent filière amateur/loisir et filière préprofessionnelle ; il faut parfois s’armer de patience car les places sont comptées, notamment chez les adultes débutants. Mais rien n’interdit de cumuler conservatoire public et ateliers privés ou en ligne pour diversifier les approches !

La formation inclut fréquemment :

- Technique vocale individuelle hebdomadaire,

- Formation musicale spécifique chanteur,

- Pratique collective : chœur, atelier scène,

- Initiation à l’art dramatique…

Chaque étape vise à ouvrir progressivement toute l’étendue expressive ET technique du chanteur en herbe.

La pratique régulière et la patience : les clés d'une progression sereine

Sans discipline régulière, tout s’effondre comme un décor mal fixé. Le développement vocal suppose des courtes séances quotidiennes (30 min suffisent parfois) plutôt qu’un marathon hebdomadaire éreintant. La régularité affine la proprioception vocale et évite les blessures sournoises ou fatigues inutiles.

Entre deux silences – ces moments où tout stagne malgré nos efforts –, il faut accepter que certains paliers prennent des semaines voire des mois à franchir. La bienveillance envers soi-même est primordiale ; oubliez toute idée de performance immédiate si vous souhaitez durer sans casser votre instrument interne…

Entre deux silences : l'importance de l'écoute et de la pratique consciente

L’indispensable posture mentale du chanteur lyrique contemporain ? L’écoute consciente. S’observer réellement lors des exercices – sensations physiques fines, émotion générée par chaque note –, écouter attentivement d’autres artistes confirmés sans copier servilement donne accès à une compréhension profonde du geste vocal.

Entre deux silences surgissent ces instants précieux où l’on comprend intuitivement pourquoi tel aigu sort enfin clair ou pourquoi tel pianissimo vibre juste là où il faut.

Pratiquer sans réfléchir est stérile ; pratiquer en observant chaque infime progrès change TOUT — voilà ce qui sépare le dilettante éphémère de celui ou celle qui avance inexorablement vers son propre lyrisme assumé.

L'univers fascinant de l'artiste lyrique : au-delà des projecteurs ✨

À qui croit que le métier d'artiste lyrique se limite à la diva solitaire sous les feux du lustre, il est temps de fissurer la coquille des idées reçues. Soyons clairs : la réalité du chant lyrique est un kaléidoscope de rôles, de lieux et de transmissions—bien plus riche que tout ce que France 3 Pays de la Loire pourrait condenser en un reportage fulgurant.

Soliste, choriste, enseignant : les multiples facettes du métier

Oubliez le cliché du soliste isolé. Le chanteur lyrique navigue entre trois continents professionnels :

- Soliste : Porteur principal du récit musical, il incarne un personnage, virtuose et souvent à découvert. Son engagement émotionnel n’est pas anodin : chaque prise de risque scénique peut bouleverser une salle entière, comme au Château de Chéronne où la majesté du cadre amplifie chaque souffle.

- Choriste : Véritable colonne vertébrale sonore, le choriste tisse la chair collective de l’œuvre. Il doit fondre sa voix dans l’ensemble avec précision et sens du détail – chaque nuance compte et la discipline du groupe prime sur toute velléité individuelle.

- Enseignant : Il transmet minutieusement techniques et secrets physiologiques à une nouvelle génération. Loin d’une simple répétition mécanique, c’est une mission de passeur qui exige patience radicale et curiosité inlassable.

Résumé clés : Le chanteur lyrique peut être soliste (rôle principal), choriste (voix d'ensemble) ou pédagogue/enseignant — souvent même tout cela tour à tour ou simultanément.

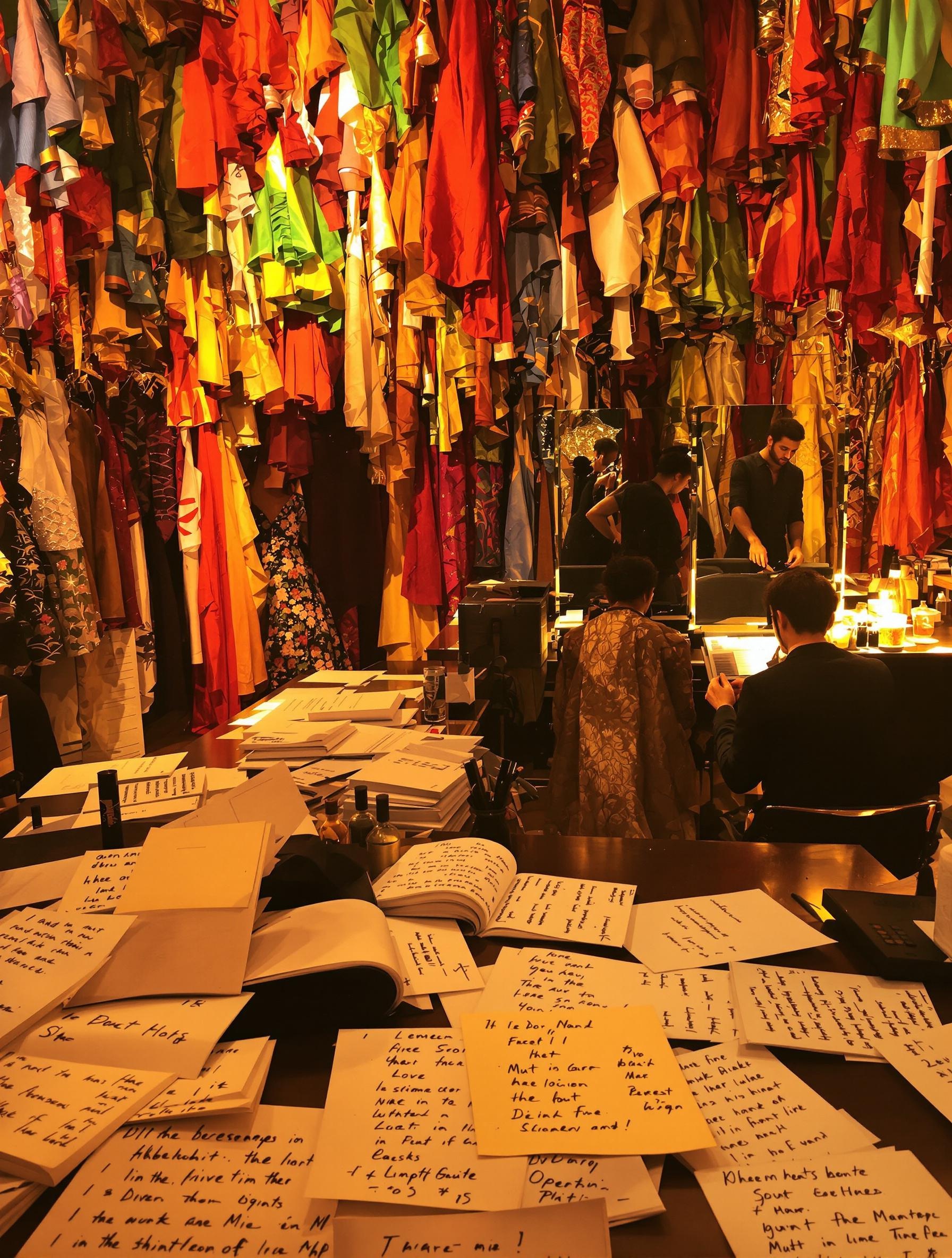

Les coulisses d'un art tonitruant : préparation, répétitions et performance

La vie lyrique se joue aussi derrière les rideaux. Dans les loges saturées de costumes chamarrés et d’éclats de stress feutré, s’organisent des rituels : répétitions harassantes sous l’œil chirurgical des chefs d’orchestre, ajustements constants aux caprices d’un metteur en scène impitoyable... Les semaines avant la première sont dédiées à dompter partitions annotées et scénographies ambitieuses.

Prenez Raphał Orski, connu pour sa capacité à réinventer son personnage jusqu’à l’ultime filage technique. Il incarne cette souplesse mentale indispensable pour maintenir l’émotion vivante. La tension monte crescendo avant l’entrée sur scène : sueurs froides dans la pénombre, respiration suspendue… jusqu’à ce que le rideau se lève sur une foudre vocale qui électrise l’air.

La santé vocale : préserver son instrument, une priorité absolue

Le chanteur lyrique – ni cyborg ni magicien – dépend entièrement d’un instrument vivant. Ce n’est pas anodin : le moindre excès (tabac, bavardages inutiles après minuit…) peut ruiner des mois d’efforts. Boire régulièrement de l’eau pure, éviter les environnements secs ou bruyants, dormir suffisamment—autant de précautions vitales pour qui veut durer sans briser sa mécanique interne (source : études courantes sur la santé des chanteurs professionnels).

Assister à une représentation lyrique : une immersion sensorielle inoubliable

Franchir les portes d’un opéra ou d’un concert lyrique n’a rien d’un geste banal. L’acoustique sculptée des salles anciennes (ou même modernes), le velouté palpable des costumes chatoyants sous les projecteurs dorés… Tous vos sens sont happés dans un vortex où chaque détail visuel ou sonore accrédite la puissance émotionnelle brute. L’expérience collective devient alors fusionnelle : frisson partagé lors du « pianissimo », explosion cathartique au final tonitruant.

Le Répertoire lyrique déploie ainsi ses sortilèges devant vous — bien loin des playlists formatées –, transformant spectateurs anonymes en communauté vibrante autour d’une histoire universelle.

Le chant lyrique, une passion qui transcende les générations

Soyons honnêtes : aucune tradition ne survit sans transmission active. Le chant lyrique s’insinue ainsi dans les veines culturelles par transmission orale autant qu’écrite—des pratiques collectives où petits-enfants écoutent en silence le souffle ancestral puis osent à leur tour pousser le cri primordial. Entre deux silences familiaux se rejoue cette passation séculaire : on ne lègue pas seulement un répertoire mais tout un art de ressentir intensément – preuve vivante qu’au XXIe siècle encore, chanter reste un acte résolument subversif… et éternel.

Le chant lyrique, une symphonie à explorer

Soyons clairs : il n’y a pas d’âge, de statut ni de prédisposition occulte nécessaires pour franchir les portes du monde lyrique. Ce panorama que vous venez de parcourir – du souffle ancestral d’Orphée au vertige des scènes modernes, des secrets du Bel canto à la rigueur quotidienne de l’apprentissage – n’a qu’un sens si vous osez tendre l’oreille ou ouvrir la bouche. L’Art lyrique n’attend pas que l’on soit parfait pour être vécu ; il exige d’abord un regard curieux et une émotion brute.

Voici la réalité : s’initier au chant lyrique est aujourd’hui plus accessible que jamais. De nombreux ateliers ou cours ouvrent leurs portes aux débutants comme aux plus aguerris ; il ne s’agit pas ici d’une chasse gardée (preuve en est les multiples associations ou conservatoires qui accueillent tous niveaux source : Art Expression, guide complet débuter).

Écoutez un opéra inattendu en ligne, tentez une masterclass, assistez à une représentation – même sur une scène de quartier. Osez pousser cette note qui sommeille peut-être déjà sous votre diaphragme : le seul échec serait de rester simple spectateur.

Ce n’est pas anodin : chaque voix, chaque oreille attentive contribue à faire résonner le chant lyrique dans notre époque – et ce faisant, prolonge une chaîne vivante de passions et de savoirs ancestraux.

Entre deux silences, rappelez-vous : l’art lyrique n’est jamais figé. Il se nourrit autant des novices enthousiastes que des maîtres confirmés. Si vous hésitez encore, imaginez-vous baigné par la lumière dorée d’une salle de concert moderne où vibrent les dernières ondes d’un aria sublime… La prochaine histoire à raconter ? Ce sera (peut-être) la vôtre.