À la simple évocation du nom de Bruce Dickinson, une image s’impose d’emblée : celle du frontman légendaire d’Iron Maiden. Et pour cause : depuis son arrivée en 1981, le chanteur a largement contribué à propulser le groupe au panthéon des plus grandes formations de l’histoire du rock. Mais réduire "The Air Raid Siren" à son rôle au sein de la Vierge de Fer serait méconnaître l’immensité de son talent. Car, loin des stades et des foules en délire, l’artiste s’est construit une carrière solo aussi foisonnante que fascinante, où il n’a cessé de se réinventer et d’expérimenter. Plus encore : la rockstar se révèle être un homme aux multiples passions dévorantes. Pilote de ligne chevronné, animateur radio, écrivain, entrepreneur, conférencier et même escrimeur de haut niveau, il semble vouloir embrasser toutes les formes d’expression. Au point qu’il est devenu un modèle d’inspiration pour des millions de fans à travers le monde. Pour célébrer les 25 ans de l'album "The Chemical Wedding" et son passage à Paris le 18 septembre, voici un voyage à travers la vie extraordinaire de Bruce Dickinson.

Bruce Dickinson : L'Air Raid Siren, bien plus qu'un frontman légendaire 🎤

Dans un univers saturé de hurlements suramplifiés et de riffs ciselés comme des éclats d’acier, une voix fend la nuit sonore : celle de Paul Bruce Dickinson, alias l’Air Raid Siren. Soyons clairs : entendre Dickinson, c’est sentir l’air se comprimer, vibrer, exploser. Sa tessiture est vertigineuse, et sa présence scénique évoque un sabre laser dans la pénombre d’un club enfumé. Il n’est pas qu’une icône, il est cette faille dans le continuum du heavy metal qui laisse passer l’électricité brute.

"Sa voix, c’est le souffle primordial du heavy metal moderne, un organe qui convoque l’apocalypse et la tendresse dans la même phrase." – Extrait apocryphe d’un fanzine londonien, 1983

Qui est Paul Bruce Dickinson ? L'essentiel en quelques notes

Né le 7 août 1958 à Worksop (Nottinghamshire), Dickinson n’a jamais correspondu aux clichés du rocker décérébré. Auteur-compositeur, écrivain patenté, pilote de ligne reconnu, escrimeur redouté… Cet homme est un patchwork de passions dévorantes. Mais avant tout, Dickinson est la figure tutélaire qui a donné un visage nouveau à Iron Maiden dès son arrivée. Sa voix est tantôt acrobatique, tantôt prophétique ; elle irradie au-delà des stéréotypes rabâchés.

Entre deux silences, il faut rappeler que son surnom d’Air Raid Siren ne doit rien au hasard ni à l’esbroufe médiatique : sur scène comme en studio, il érige l’intensité vocale en arme absolue.

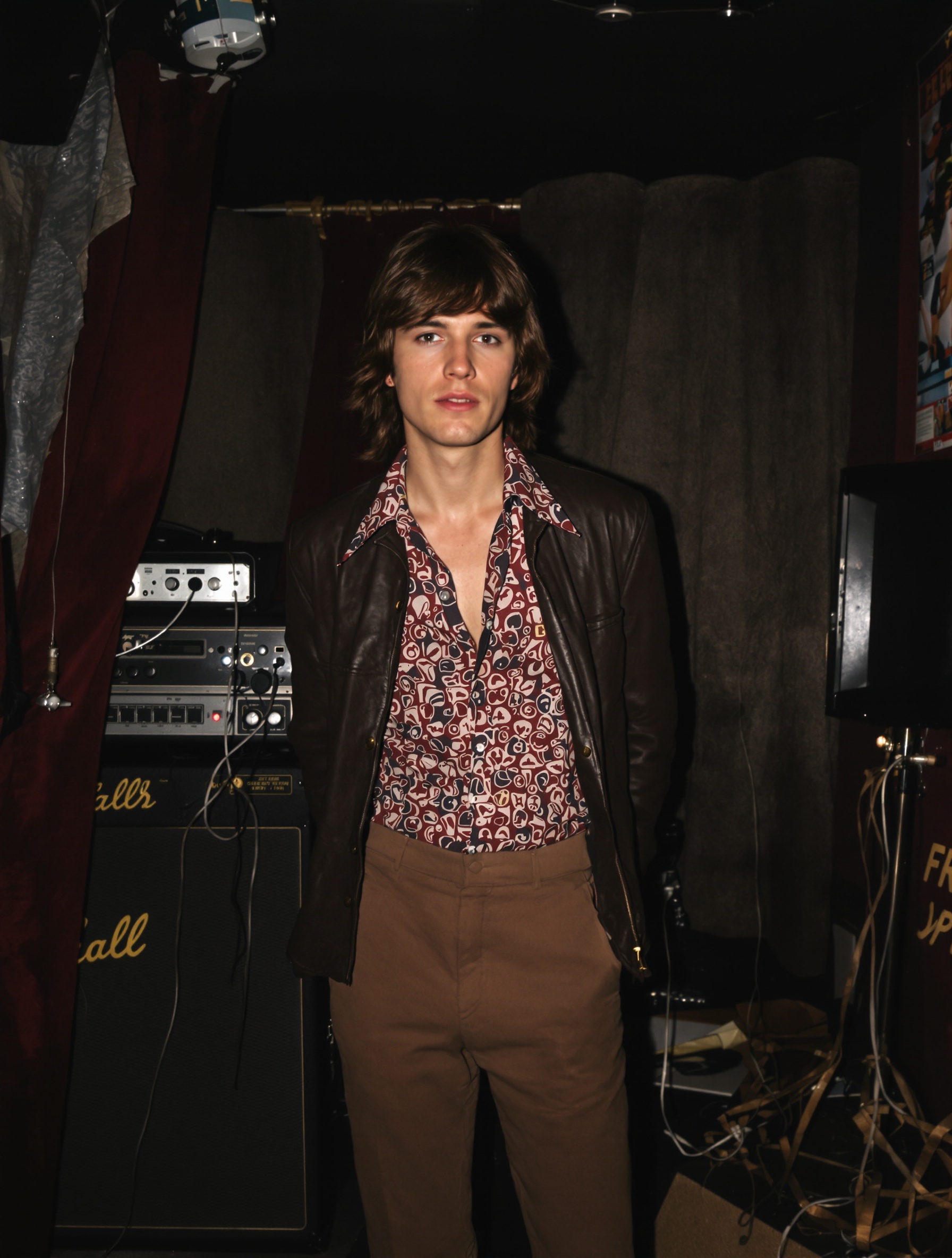

Ses débuts : des bancs d'école à la scène avec Samson

Parcourir le cursus scolaire de Bruce à Oundle School (où il s’est frotté à la rigueur britannique) n’est pas anodin : il y cultive déjà ce goût pour la singularité et l’excès. Peu le savent : avant d’enflammer les foules métalleuses, il officie au sein de groupes obscurs comme Styx, Speed et Shots, où il rôde ses premières vocalises. Anecdote singulière – lors d’un bal lycée alors que Speed reprend un tube sur une sono défaillante, Bruce termine a cappella pour couvrir les râles électriques absents… et sidère jusqu’aux surveillants !

C’est sous le nom farfelu de Bruce Bruce qu’il perce vraiment avec Samson aux côtés de Barry Thunderstick Graham, batteur masqué iconique. L’alchimie est explosive mais volatile : Bruce sent déjà que sa scène dépasse les bas-fonds londoniens.

L'arrivée fracassante chez Iron Maiden : l'ascension vers les sommets du heavy metal

1981 : cygne noir ou coup de génie ? Dickinson rejoint Iron Maiden en remplacement abrupt de Paul Di’Anno après une audition expéditive – Steve Harris a senti le vent tourner en quelques mesures. Rod Smallwood orchestre la métamorphose managériale. Le premier concert officiel (Bologne) bouleverse la dynamique du groupe : finies les errances punk-metal hésitantes ! Place à une nouvelle clarté sonore ; chaque note projetée par Dickinson redéfinit littéralement la notion même de frontman métal – non sans provoquer quelques sueurs froides chez Nicko McBrain (analyse détaillée sur l'impact de Bruce Dickinson).

Soyons lucides : sans cet électrochoc vocal et scénique, Iron Maiden serait resté cantonné aux marges du genre. Avec lui commence véritablement l’âge d’or du heavy metal britannique.

Son rôle iconique : la voix qui a défini une génération

La portée phénoménale de sa voix (plus que quatre octaves répertoriées!) s’épanouit pleinement dès The Number of the Beast (1982). Cette expressivité féroce infuse chaque hymne métallique ; elle transcende la technique pure pour faire vibrer l’instinct collectif des fans comme des musiciens professionnels. Sa capacité à articuler rage, poésie noire et ironie mordante fait école auprès de générations entières.

Soyons honnêtes : dans tous les classements sérieux des chanteurs rock/metal influents, Bruce tutoie systématiquement les sommets — et ce n’est pas usurpé.

⭐⭐⭐⭐⭐

Au-delà d'Iron Maiden : L'univers foisonnant de la carrière solo de Bruce Dickinson 🚀

Un homme n’est jamais autant lui-même que lorsqu’il ose s’arracher à ses propres chaînes. Tattooed Millionaire (1990) incarne ce premier arrachement. Bruce Dickinson y troque le cuir noir et les dragons pour un veston trop large et des réminiscences glam, traversées d’ironie mordante — soyons clairs, c’est un camouflet à toute lecture linéaire de sa trajectoire. Né dans la foulée d’une tournée américaine harassante avec Maiden, cet album fonctionne comme exutoire, mais aussi comme laboratoire secret.

L’influence du hard rock californien s’y faufile insidieusement, bien loin des prêches apocalyptiques du metal british. Les thèmes ? Désenchantement pop, satire féroce des excès du show-business (lisez donc le texte de "Tattooed Millionaire" sans pouffer !), escapades sexuelles débridées... Entre deux silences, l’humour noir fait surface. Anecdote singulière : alors qu’on pensait Dickinson incapable d’autodérision, il signe avec "Dive! Dive! Dive!" une parodie des clichés machistes sur fond de riffs sautillants.

Les albums cultes : Balls to Picasso, Skunkworks, Accident of Birth, The Chemical Wedding et Tyranny of Souls

Balls to Picasso (1994) marque une bifurcation décisive. Roy Z débarque – guitariste-prodige latino de Los Angeles – et souffle un vent chaud sur les compositions. L’album hésite entre introspection mélancolique et coups de gueule électriques ; Dickinson y cherche sa voix hors du carcan maidenesque. Il faut s’attarder sur "Tears of the Dragon", hymne crépusculaire où le chant tutoie l’abîme émotionnel.

Skunkworks (1996), produit par Jack Endino à Sheffield, déroute tout le monde : ambiance post-grunge, rythmiques abrasives, production brute à souhait. Bruce frôle ici la scission totale d’avec son public métal traditionnel ; soyons honnêtes, certains fans crient au sacrilège... Mais qui se souvient que cet album a été conçu comme un projet collectif avant que le label n’impose son nom en solo ? C’est là une parenthèse audacieuse — expérimentale presque jusqu’à l’absurde.

Vient Accident of Birth (1997), retour fracassant vers les racines heavy… mais pas seulement ! Roy Z prend définitivement les rênes : guitares massives et ambiances baroques servent des textes hantés par le traumatisme et la renaissance — thème récurrent chez Dickinson dès qu’il est libre de ses mouvements.

The Chemical Wedding (1998) : sommet absolu ? Sans doute — ce n’est pas anodin ! Inspiré par William Blake (dont Dickinson revendique la vision hallucinée), l’album entremêle poésie occulte et riffs telluriques. L’enregistrement à Metropolis Studios fut marqué par une atmosphère quasi-mystique ; il paraît que Roy Z et Bruce composaient tard dans la nuit sous la lumière blafarde, entourés de gravures ésotériques... Chaque titre y fonctionne comme un poème sonore — "The Book of Thel" ou "Jerusalem" transmutent Blake en incantation métallique.

Enfin Tyranny of Souls (2005) distille une élégance sombre ; Roy Z orchestre une fusion sophistiquée entre classicisme hard rock et arrangements progressifs. Anecdote précieuse : beaucoup de pistes ont été posées alors que Dickinson était en tournée aérienne intercontinentale — les maquettes circulaient par cassette entre hôtels anonymes et studio californien !

Collaborations clés : Roy Z, Jack Endino et l’alchimie sonore inattendue

Roy Z façonne littéralement l’identité sonore de Dickinson hors Maiden – multi-instrumentiste omniprésent dès Balls to Picasso, producteur inspiré sur Accident of Birth, The Chemical Wedding, puis Tyranny of Souls. Sa patte ? Un mur sonore compact mais nuancé ; il permet à Bruce toutes les extravagances vocales sans perdre la tension dramatique.

Jack Endino quant à lui insuffle à Skunkworks une sécheresse post-grunge rare dans le genre : Sheffield devient ainsi le terrain d’expérimentation où Dickinson s’autorise presque tout – quitte à perdre quelques fidèles trop rigides… Soyons clairs : ces collaborations ont mis à nu un Bruce stratège du son, minutieux jusque dans ses choix géographiques et humains.

L’exploration sonore : mutations et retours aux sources assumés

La grande force de cette carrière solo réside dans sa capacité mutante. De la légèreté pop-rock ironique (Tattooed Millionaire) au métal alchimique (The Chemical Wedding), en passant par les secousses grungy (Skunkworks) ou le classicisme moderne (Tyranny of Souls), chaque album cristallise une facette inattendue du personnage.

Entre deux silences surgit ce constat brutal : aucun disque ne cède à la facilité ni au recyclage paresseux — chose rarissime après tant d’années dans l’industrie.

- Tattooed Millionaire : Glam-rock insolent aux relents FM ironiques.

- Balls to Picasso : Métal hybride teinté d'introspection sud-californienne.

- Skunkworks : Post-grunge abrasif expérimental pour oreilles ouvertes uniquement !

- Accident of Birth : Renaissance heavy baroque impulsée par Roy Z.

- The Chemical Wedding : Alchimie poético-métallique transcendée par William Blake ; grandeur noire inégalée.

- Tyranny of Souls : Sagesse métallique sophistiquée aux reflets progressifs.

"Dickinson solo n’a jamais cherché à rassurer ses adorateurs – chaque disque est un pari risqué qui pulvérise attentes et dogmes."

Bruce Dickinson : Les multiples vies d'un artiste aux passions dévorantes ✈️

Pilote de ligne : quand le ciel devient une autre scène

Soyons clairs : piloter un Boeing 757 en pleine tempête au-dessus de Reykjavík ne relève pas du simple passe-temps pour businessman lassé. Bruce Dickinson s’est formé dans les années 1990, décrochant sa licence de pilote commercial bien avant que la mode des célébrités multitâches n’envahisse les médias. Il a été officier pilote pour Astraeus Airlines et, fait rare, a piloté « Ed Force One », l’avion customisé d’Iron Maiden, transportant groupe, équipe et tonnes de matériel aux quatre coins du globe — loin, très loin des sièges moelleux réservés aux VIP.

Après la faillite d’Astraeus, il fonde Cardiff Aviation (Caerdav), entreprise dédiée à la maintenance et formation aéronautique. Anecdote peu connue : lors d’un vol humanitaire sur le Queen Mary 2, Dickinson devait gérer à la fois la navigation et un concert impromptu dans l’auditorium du navire... entre deux briefings météo ! Ici, chaque décollage est vécu comme une montée sur scène : même tension électrique, même prise de risque, mais rien n’est joué – ni pour l’audience ni pour l’équipage.

Écrivain et scénariste : des mots qui résonnent au-delà des mélodies

Dickinson ne se contente pas de remplir des stades ou des cockpits. Romancier publié ("The Adventures of Lord Iffy Boatrace", "The Missionary Position"), auteur d’une autobiographie acide (« What Does This Button Do? »), scénariste pour le cinéma… Ce n’est pas anodin : sa plume traduit la même énergie lyrique que ses textes musicaux. Les situations absurdes et sarcasmes qui peuplent ses œuvres littéraires sont les reflets cryptés de son univers scénique.

Résumé clé :

- Premier roman satirique dès 1990 (Lord Iffy)

- Autobiographie saluée pour son humour noir et son honnêteté crue

- Scénarios de courts-métrages expérimentaux jamais diffusés grand public — presque trop subversifs pour le petit écran britannique

Animateur radio : la voix derrière le micro, une autre forme d'expression

Entre deux silences sur BBC Radio 6 Music (2002-2010), Dickinson révèle l’étendue vertigineuse de sa culture musicale. Il y partage non seulement ses coups de cœur metal underground mais aussi des perles folk obscures ou du rock progressif oublié. Son émission Friday Rock Show imposait un ton lettré ET sarcastique – rareté absolue sur les ondes britanniques. Cette posture érudite demystifie le genre heavy metal tout en tissant des liens inattendus avec la pop alternative ou le jazz expérimental.

Pour creuser davantage l’univers foisonnant du métal :Légendes du heavy metal

L’escrime : une discipline qui forge le caractère

Loin des projecteurs mais toujours sous tension, Dickinson découvre l’escrime à Oundle School à treize ans – sur l’insistance ironique d’un prof de métallurgie ! Depuis, il fréquente les pistes internationales avec une détermination féroce. En compétition récente dans le Nord, il termine 13e sur plus de trente engagés — performance honorable pour un chanteur-pilote-écrivain !

Son témoignage est sans appel : « Le masque ne ment jamais : chaque hésitation est sanctionnée ». Cette rigueur mentale a modelé son endurance scénique ; soyons honnêtes, il doit à la lame autant qu’au micro sa capacité à tenir des tournées titanesques sans flancher.

Les coulisses de la création : Enregistrements et collaborations marquantes 🎛️

Studios légendaires : Métropolis, Lansdowne et alchimie sonore

Soyons clairs : certains murs ont entendu plus de cris que la plupart des confessionnaux. Les studios Métropolis à Londres, sanctuaire du matériel analogique encore imprégné de l’électricité des années 90, ont été le théâtre d’un nombre incalculable d’expérimentations pour Bruce Dickinson. Ce n’est pas anodin : il y règne une tension quasi-surnaturelle, où chaque lampe chauffée révèle les failles et les éclats du processus créatif. Disques comme The Chemical Wedding s’y sont sculptés dans la pénombre, Dickinson enfermé en cabine, enregistrant parfois jusqu’à l’épuisement vocal (une légende veut qu’il ait cassé un micro Neumann lors d’une prise trop sauvage).

De Lansdowne à Great Linford Manor, chaque studio imprime sa marque sur le son : acoustique sèche ou réverbération monumentale, proximité étouffante ou ouverture cosmique… Entre deux silences surgit l’alchimie.

Producteurs-architectes : Tsangarides, Endino, Roy Z

Trois noms hétéroclites qui ont pourtant redéfini la trajectoire solo de Bruce Dickinson :

- Chris Tsangarides (Balls to Picasso) : génie des textures ciselées, obsessionnel du détail rythmique. Il pousse Dickinson hors de sa zone de confort – sessions nocturnes épuisantes mais fécondes.

- Jack Endino (Skunkworks) : apôtre du son brut et abrasif, connu pour ses travaux avec Nirvana. Il impose à Sheffield une atmosphère garage/post-grunge où chaque prise doit être instinctive – quitte à garder les imperfections.

- Roy Z (Accident of Birth, The Chemical Wedding, Tyranny of Souls) : alchimiste moderne du heavy metal baroque et producteur multitâche. Sa méthode ? Créer des couches denses mais transparentes, valoriser chaque variation vocale.

| Album | Année | Producteur | Influence principale |

|---|---|---|---|

| Balls to Picasso | 1994 | Chris Tsangarides | Texture méticuleuse, arrangements précis |

| Skunkworks | 1996 | Jack Endino | Brutalisme post-grunge expérimental |

| Accident of Birth | 1997 | Roy Z | Retour au heavy baroque avec sophistication sonore |

| The Chemical Wedding | 1998 | Roy Z | Fusion occulte/littéraire avec densité orchestrale |

| Tyranny of Souls | 2005 | Roy Z | Classicisme progressif et arrangements aériens |

Rencontres inattendues & influences mutuelles

Soyons honnêtes : l’ombre tutélaire de groupes comme Judas Priest plane sur tout le parcours vocal de Dickinson — Ian Gillan (Deep Purple), Peter Hammill (Van der Graaf Generator), Arthur Brown ou même Rainbow sont cités comme influences-clés par Bruce lui-même [source]. Mais ce n’est pas tout : Skunkworks aurait pu virer carrément grunge sous l’influence de Jack Endino — clin d’œil assumé à Nirvana ! Le bouillonnement créatif du Londres underground croise ici le lyrisme metal ; résultat ? Une hybridation rare qui déroute autant qu’elle fascine.

Lieux d’inspiration : Worksop, Londres, Los Angeles…

Chaque ville imprime sa patine sur le son comme sur l’homme. De Worksop aux pubs crasseux de Sheffield (années lycée), chaque décor forge une nouvelle facette artistique. Londres, nerveuse et avant-gardiste dans les années 80-90, offre un terrain fertile à toutes les mutations — c’est là que Dickinson bâtit ses alliances décisives et expérimente sans filet.

Quant à Los Angeles, elle insuffle à Balls to Picasso ses teintes introspectives californiennes ; on y perçoit une gravité paradoxale sous les palmiers artificiels…

Le déplacement perpétuel entre ces espaces souligne combien la géographie façonne l’alchimie musicale – ce n’est pas accessoire mais fondamental dans la carrière erratique de Bruce Dickinson.

L'héritage et l'avenir : Bruce Dickinson, une légende en mouvement 🌟

Dickinson s’est taillé une place d’exception dont l’ombre plane sur le metal et au-delà. Sa voix n’est pas qu’une référence technique : elle hante la scène actuelle, du metalcore aux envolées symphoniques. Il suffit d’écouter nombre de chanteurs modernes – Floor Jansen (Nightwish), Matt Heafy (Trivium), Tobias Forge (Ghost) – tous assument ouvertement l’influence Dickinson : projection démesurée, articulation précise, goût du théâtre sans ridicule. Même la nouvelle vague grunge/post-punk cite l’école Maiden comme matrice expressive.

Checklist des points marquants de son héritage :

- Tessiture vocale surhumaine, modèle pour générations de vocalistes

- Scénographie avant-gardiste : intégration du théâtre à la performance metal

- Textes alliant érudition littéraire et puissance brute

- Refus des compromis, quête constante de renouvellement artistique

- Capacité rare à fédérer public underground et mainstream sans trahir ses racines

L’artiste face à l’industrie musicale : lucidité acérée

Soyons clairs : Bruce Dickinson n’a jamais mâché ses mots sur l’état de l’industrie. Défenseur d’une éthique intransigeante, il a souvent fustigé la domination croissante des algorithmes au détriment de la découverte artistique spontanée, tout en ironisant sur le succès « plastique » des DJ contemporains.

« Aujourd’hui, on ne vous découvre plus dans un pub crasseux mais sous les projecteurs d’Instagram. La vraie création ne supporte pas les filtres automatiques ni les playlists prémâchées. Au fond, c’est la prise de risque qui fait avancer ce foutu art… sinon on devient tous interchangeables ! » – propos adaptés de diverses interviews récentes.

Projets futurs : une mue perpétuelle

2024 marque le retour fracassant de Bruce avec The Mandrake Project — album solo très attendu, première réalisation en solitaire depuis 2005 ! S’ajoutent des tournées européennes et nord-américaines jusqu’en 2025 (source). Dickinson laisse entendre que cette aventure pourrait se doubler d’explorations visuelles ou narratives inédites autour du même univers musical… Soyons honnêtes : rien n’indique que sa créativité ait atteint ses limites.

Iron Maiden : loyauté indéfectible et transformation réciproque

Malgré les parenthèses solo ou les tensions passées, Bruce reste viscéralement lié à Iron Maiden. Son rôle central va bien au-delà du poste de frontman : il incarne (et bouscule) la dynamique collective depuis plus de quatre décennies. Sa loyauté va avant tout à « l’équipe Maiden », selon ses propres mots — c’est cette cohésion qui transforme chaque tournée en événement quasi rituel pour les millions d’aficionados. Entre deux silences médiatiques surgit toujours un projet commun inattendu ou une performance qui terrasse toute concurrence contemporaine.

Pour élargir votre horizon sur les figures incontournables du rock britannique : Légendes du rock britannique

Le phénix du heavy metal, une icône intemporelle

Soyons clairs : il n’existe aucune case assez vaste pour contenir Bruce Dickinson. Lui, c’est la voix qui fracasse les dogmes, l’esprit insatiable qui plane entre cockpit et studio, la plume acide dressée contre la fadeur du monde moderne. Entre deux silences, il a réécrit les possibilités du chanteur de métal : frontman-monde, compositeur insomniaque, pilote bardé de galons, escrimeur méthodique, conteur à l’humour noir — êtes-vous vraiment surpris qu’aucun imitateur ne parvienne à approcher l’excentricité de ce legs ?

Figure tutélaire d’Iron Maiden, visionnaire solo nourri de Blake et d’électricité brute, homme-orchestre imprévisible, Dickinson incarne ce qu’aucun algorithme ne saura jamais simuler : la grandeur mutante. Ce n’est pas anodin — Bruce Dickinson demeure cet énigmatique phénix dont chaque renaissance fait vibrer le métal… et beaucoup plus.