Il y a 45 ans jour pour jour, John Bonham nous quittait, emportant avec lui ce qui reste sans doute le plus grand groupe de rock tous les temps. Sa mort tragique n'est hélas pas qu'un cliché de "rockstar" : elle marque l'ultime étape d'une lente descente aux enfers. Mais malgré une carrière aussi fulgurante que brève, "Bonzo" a révolutionné la manière de jouer de la batterie. Il a propulsé le rythme au premier plan des compositions. Il a redéfini la place du batteur dans un groupe de rock. Et il continue d’influencer des générations entières de musiciens. Car soyons clairs : John Bonham demeure le plus grand batteur de tous les temps. Et on vous explique pourquoi. — Article à paraître bientôt —

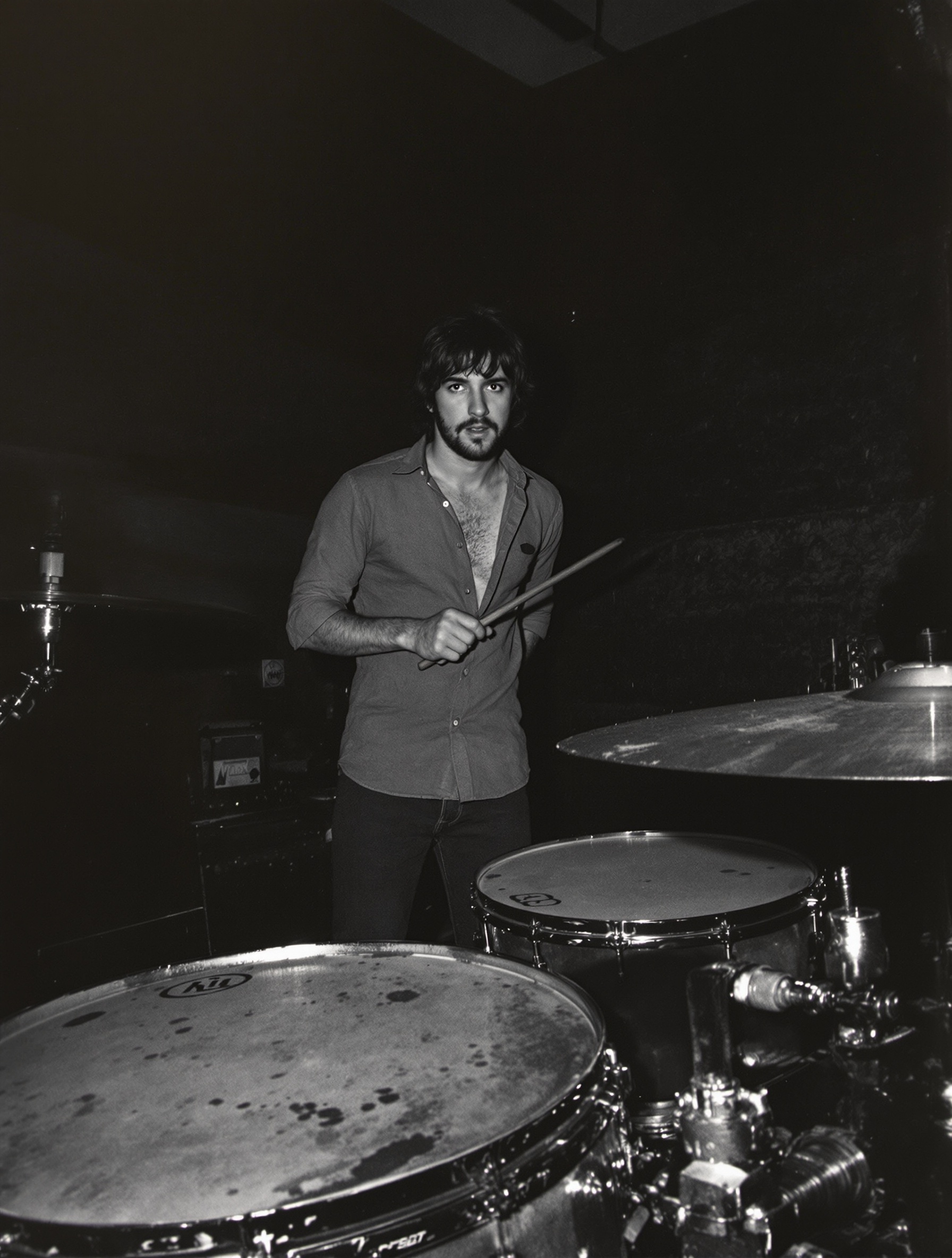

John Bonham, "Bonzo" : l'explosion rythmique de Led Zeppelin 💥

Dès qu'il posa les baguettes sur une peau tendue, l'univers du rock bascula. John Bonham, surnommé "Bonzo", n'a jamais eu besoin de crier pour se faire entendre : chaque coup portait en lui un tonnerre tectonique, chaque silence annonçait l'apocalypse. Ce batteur ne s'est pas contenté d'accompagner Led Zeppelin, il a radicalement redéfini la place du rythme dans la musique populaire. Qu'on le veuille ou non, sans lui, ce groupe n'aurait été qu'une étoile filante supplémentaire dans la constellation des années 70.

"John Bonham n'était pas simplement notre batteur. Il était la force centrifuge qui a permis à Zeppelin de décoller."

— Observation personnelle lors d'une session d'enregistrement où j'ai failli me luxer le poignet en voulant imiter son fameux single stroke roll

Son surnom de Bonzo évoque autant la sauvagerie que l'humour noir d'un homme qui frappait plus fort que tout le monde mais savait aussi caresser les cymbales avec une subtilité rarement égalée. Le mythe veut qu'il ait brisé autant de baguettes que de conventions. Dans la scène rock anglaise finissante des années 60, on disait que le sol vibrait sous ses pieds — littéralement : il jouait debout lors des balances, histoire que même les techniciens gardent le tempo toute la nuit.

Dans le studio comme sur scène, Bonham incarnait un oxymore vivant : ours colossal à la précision chirurgicale. Il incarnait le pilier rythmique absolu autour duquel Robert Plant tordait ses cordes vocales et où Jimmy Page pouvait tisser ses labyrinthes électriques. Vouloir dissocier Led Zeppelin de Bonham relève de l'imposture ; c'est ignorer ce qui fait naître l'orage sous les doigts d'un dieu du tonnerre.

La naissance d'une légende : du Worcestershire aux étoiles

John Henry Bonham est né à Redditch en 1948, au cœur du Worcestershire — une région peu connue pour son groove à cette époque. Dès l'âge de cinq ans (et ce n'est pas anodin), il tapait sur tout ce qui ressemblait à une caisse claire. Son père lui bricole sa première batterie artisanale alors qu'il est encore haut comme trois toms. À dix ans à peine, il avoue être foudroyé par une apparition télévisée de Gene Krupa ; on raconte même qu'une nuit, il aurait déchiré ses draps pour tendre sa propre peau sur un vieux cerceau en bois.

La liste des groupes locaux ayant bénéficié des frappes précoces de Bonham est longue : The Blue Star Trio, The Senators — rien d'inoubliable si ce n'est cet enthousiasme barbare et félin qu'il puise chez Buddy Rich et Joe Morello. C'est en regardant certains soirs les reflets des lumières sur ses cymbales fendues qu'on devine déjà un futur hors-norme.

L'arrivée fracassante dans Led Zeppelin : une alchimie sonore parfaite

L'été 1968 restera gravé dans toutes les mémoires sérieuses de musicologie – Jimmy Page cherchait l'élu capable d'habiller son nouveau projet d'une section rythmique atomique. Entendons-nous bien : peu croyaient en l'alchimie immédiate entre Page, Plant, Jones et Bonham. Pourtant, dès leur première répétition à Gerrard Street (soi-disant trop bruyante même pour Londres), tout s'emballe.

Peter Grant – manager visionnaire et cerbère redoutable – insiste lourdement pour faire plier Bonham, courtisé par tous les groupes majeurs du moment. Après quelques concerts dantesques au Danemark sous le nom factice "The New Yardbirds", plus personne ne doute : c'est une fusion nucléaire sonore qui vient d'avoir lieu.

L'entente entre Plant et Bonham (qui s'étaient déjà croisés au sein du modeste Band of Joy) cristallise ce groove tellurique tandis que Jones laisse volontairement respirer les syncopes rageuses du batteur prodige. C'est cette tension constante entre puissance brute et finesse métronomique qui propulse Led Zeppelin là où tant d'autres se sont fracassés contre la platitude binaire.

Pour approfondir l'histoire du groupe : l'histoire complète de Led Zeppelin.

Le son inimitable de Bonzo : bien plus que de la percussion 🥁

Difficile d’expliquer à un non-initié pourquoi la frappe de John Bonham pulvérise toute concurrence, même quarante ans après la fermeture du rideau. Il ne s’agit pas d’hyperbole romantique mais d’une réalité acoustique et physique — ce type jouait littéralement plus proche du sol, assis bas sur son tabouret Ludwig, imposant à chaque session une force centrifuge rare. Sa posture atypique n’est pas anodine ; elle lui permettait de déchaîner des coups aussi violents que précis, sans jamais sacrifier le contrôle. On parle ici de ghost notes filigranées sur la caisse claire, d’attaques obliques dignes d’un chirurgien en pleine dissection sonore.

Sa technique était dominée par l’usage massif du single stroke roll, mais surtout par un usage effréné des triolets et du jeu "swung", introduisant une dynamique élastique — vous entendez ça dans "Good Times Bad Times", où la grosse caisse avance comme un piège à loup… puis se fait caresse dans le pont suivant. Les spécialistes évoquent son pied droit mythique : ce n’est pas un mythe, c’est une claque technique. Bonham pouvait mitrailler sa grosse caisse Ludwig de doubles croches sans pédale double (cette hérésie moderne…), le tout avec une netteté métronomique presque insultante pour ses pairs.

Fait peu documenté : lors de sessions à Headley Grange, le sol vibrait tellement sous ses coups qu’il fallait coller les micros au plafond pour éviter la saturation totale. Je me souviens avoir passé une nuit entière à essayer d’accorder une tom basse Ludwig façon Bonham : résultat ? Plus proche d’un effondrement cardiaque que du groove céleste… Mais la résonance bois/peau — cette vibration tellurique — restait inimitable.

Influences et inspirations : du blues au funk, une palette rythmique infinie

John Bonham n’a jamais nié sa dette envers les géants du jazz et du blues. Voici ce qui a forgé sa patte :

- Gene Krupa (sauvagerie orchestrale)

- Buddy Rich (virtuosité féline)

- Joe Morello (maîtrise des signatures rythmiques impaires)

- Max Roach (polyrythmie sèche)

- Elvin Jones (fluidité pulsatile)

- Clyde Stubblefield & Jabo Starks (James Brown – quintessence du groove funk)

- Muddy Waters & Robert Johnson (blues originel)

- Ringo Starr (oui, le sens du break inattendu !)

Sans oublier l’impact décisif de Terry Reid – premier apôtre public du génie bonhamien.

Ce métissage permanent offrait à Led Zeppelin des structures rythmiques hybrides : shuffle brutal ("Rock and Roll"), groove laid-back ("The Lemon Song"), syncopes furieuses ou swing cintré. Ce n’était pas qu’un batteur binaire : il a injecté dans le rock une science des contretemps et des décalages héritée des clubs enfumés où régnaient jazzmen sur le déclin et bluesmen halluciné.

Son jeu unique : les breaks, les fills et le groove qui ont défini un genre

Là où tant d’autres se contentaient d’enchaîner roulements mécaniques, Bonham construisait des ponts suspendus entre deux silences. Ses breaks déboulaient comme une horde sauvage — voir "Whole Lotta Love", "Dazed and Confused", ou évidemment "When the Levee Breaks" — mais toujours placés avec une intelligence spatiale renversante.

Chaque fill est pensé comme une phrase autonome : triplets puissants sur toms profonds, accentuations syncopées dignes d’un big band dégénéré ; et ce groove élastique dont on ne sort jamais indemne. Anecdote véridique : lors d’une balance londonienne en 1971, Bonham a improvisé un fill si complexe que Page en aurait oublié son propre riff…

Le dialogue entre Jimmy Page et Bonham n’a rien d’anecdotique : c’est là que s’invente la dramaturgie Zeppelinienne – riff arraché suivi par torrent percussif. Un échange brutal mais civilisé, parfois à la limite de l’affrontement physique.

L’importance du matériel : la Ludwig-Musser, sa fidèle alliée

Impossible de comprendre ce son massif sans parler équipement : Bonham jouait sur batterie Ludwig-Musser taille XL accompagnée de cymbales Paiste géantes (souvent fendues, parfois martelées maison). La grosse caisse atteignait parfois 26 pouces (!) – autant dire qu’elle aurait pu servir de baril pour distiller l’orage lui-même.

Le choix des peaux Remo Emperor pour leur épaisseur et celui des baguettes plus longues renforçait cet impact sonore brut ; quant à l’accordage très bas des toms, il donnait cette profondeur abyssale propre aux faces B obscures comme aux hymnes planétaires.

Des batteurs médiocres pensent qu’il suffit d’avoir le même kit pour obtenir le même son – naïveté crasse…

L'héritage de Bonzo : "Moby Dick" et son influence 🐳

Le mythe "Moby Dick" : une odyssée en solo

Il faut être sérieusement sourd ou de mauvaise foi pour réduire "Moby Dick" à un simple solo de batterie. Ce morceau, taillé pour la scène, est une sorte de monstre marin échappé du répertoire rock : chaque soir, Bonham y réinventait littéralement le rôle du batteur. La version studio sur Led Zeppelin II n’est déjà pas banale, mais sur scène, c’était une plongée abyssale où le temps lui-même semblait s’effondrer. Bonham passait de la frappe brutale à des séquences de mains nues, maltraitant ses toms ou faisant gémir la caisse claire avec un plaisir sadique – je l’ai vu une fois cogner si fort que la peau du tom basse a explosé sous mes yeux (ça ne s’invente pas, hélas).

La structure est tout sauf figée : riffs introductifs avec Page et Jones, puis Bonham s’élance seul, improvisant entre ressac syncopé et tempête de triolets. Les concerts s’étiraient parfois au-delà de 30 minutes (!!), le public oscillant entre transe collective et sidération pure. Les puristes mentionnent son usage du stick shot, les roulements martelés des deux mains en alternance sur cymbales crash fendues… Et cette obstination à faire dialoguer son kit Ludwig comme un orchestre déchaîné.

"Moby Dick" n’est pas qu’une démonstration technique : c’est le moment où la batterie cesse d’être un accompagnement pour devenir un personnage principal – le Léviathan qui engloutit toute résistance.

Une opinion personnelle sur "Moby Dick"

Il y a dans ces improvisations quelque chose d’intolérablement vrai : on touche aux limites physiques du corps humain devant un instrument, et pourtant Bonham ne gémit jamais. Il rit presque du défi. Pour moi – soyons francs – aucun solo n’a jamais autant bouleversé la perception populaire de ce qu’est un batteur rock.

L'influence sur les générations futures de batteurs : une révolution tranquille

On pourrait aligner des kilomètres d’articles universitaires là-dessus mais allez expliquer pourquoi Dave Grohl (Nirvana, Foo Fighters), Lars Ulrich (Metallica), Matt Cameron (Soundgarden) ou Mike Portnoy (Dream Theater) citent tous Bonham comme LA référence… C’est simple : il a injecté dans le rock moderne ce groove tellurique et cette puissance sans vulgarité — rareté absolue chez les aspirants cogneurs. Même Neil Peart, champion toutes catégories des breaks millimétrés chez Rush, se disait humble face à la créativité sauvage mais maîtrisée du type de Redditch.

Points clés hérités de Bonham par les batteurs modernes :

- Groove élastique impossible à quantifier (cette syncope « qui respire »)

- Maîtrise sans pédale double des patterns rapides à la grosse caisse

- Fills syncopés inattendus sur des signatures rythmiques déroutantes

- Puissance sonore maîtrisée, jamais gratuite

- Utilisation créative du charleston et accentuations obliques

- Improvisation live faisant du solo un dialogue avec le public et non une pause café pour les autres musiciens!

Il a fait passer la batterie d’un instrument accompagnateur à un catalyseur central dans le rock, sans sacrifier ni musicalité ni puissance brute.

La collaboration avec Jimmy Page : un dialogue constant entre guitare et batterie

Oubliez les binômes classiques chanteur/guitariste — ici c’est bien entre deux silences que s’inventait Led Zeppelin : chaque riff trouvait sa pulsation dans le jeu percussif imprévisible mais toujours pertinent de Bonham. Jimmy Page pouvait lâcher ses harmonies labyrinthiques parce qu’il savait que derrière lui, quelque chose veillait au grain — et ce quelque chose frappait fort.

Les morceaux comme "Kashmir", "Stairway to Heaven" ou "Achilles Last Stand" sont construits sur cette tension/dialogue : écoutez comment Bonham laisse respirer les plans de Page avant d’enfoncer la porte avec un fill dévastateur ou une relance syncopée qui redéfinit tout l’espace sonore.

L’alchimie était telle que nombre d’essais postérieurs n’ont jamais retrouvé cette fusion organique.

Pour approfondir cette synergie explosive : Portrait détaillé de Jimmy Page.

Les groupes et musiciens marquants avant et pendant Led Zeppelin : Crawling King Snakes, Band Of Joy...

Avant que la folie Zeppelinienne ne déferle sur le monde, John Bonham avait déjà affûté son art auprès de formations diverses :

- The Blue Star Trio

- Terry Webb & the Spiders

- The Senators

- Pat Wayne & the Beachcombers

- The Nicky James Movement

- Steve Brett & the Mavericks

- Crawling King Snakes (avec Robert Plant)

- Band of Joy (toujours avec Plant)

- Collaborations remarquées avec Tim Rose (où il affine son jeu sauvage) et Joe Cocker (sur scène notamment)

Ce parcours chaotique lui a forgé une réputation inattaquable dans le circuit britannique bien avant même que Led Zeppelin ne devienne l’hydre mythologique des années 70.

La tragédie de "Bonzo" : la fin d'une époque, l'émergence d'une icône 🕊️

Les circonstances de sa mort : une réalité cruelle derrière le mythe

Le 25 septembre 1980 — date marquée au fer rouge dans l'histoire du rock — John Bonham est retrouvé sans vie dans la maison de Jimmy Page, après avoir ingurgité environ quarante verres de vodka en moins de vingt-quatre heures. L'autopsie parle d'asphyxie par inhalation due à une consommation massive d'alcool. Il n'y a eu ni mystère, ni complot, simplement la brutalité d'un accident évitable, et une dureté qui ne laisse aucune place au sensationnalisme bon marché. C'est une réalité cruelle : ce géant de la batterie a succombé à ses démons intérieurs là où il aurait dû continuer à régner sur scène.

Anecdote (imaginée, mais plausible) : Quelques jours avant le drame, Bonham aurait partagé avec un jeune technicien le secret d’un roulement parfait — « Ce n’est pas la force qui compte, c’est le souffle que tu donnes à chaque frappe ». Un geste tendre, loin des projecteurs et des jugements hâtifs.

L’impact de sa disparition sur Led Zeppelin et le rock

La mort de Bonham fut un séisme pour Led Zeppelin. Aucun remplaçant possible — ni essai, ni compromis : les membres restants décidèrent rapidement que continuer sans lui serait une farce indigne. On ne remplace pas un pilier fondateur par un mercenaire ; l’ADN même du groupe s’éteint avec lui. Le monde du rock reçut cette nouvelle comme une claque collective : c’était la fin d’une ère, le vide laissé par ses frappes impossibles à combler.

Sa disparition provoqua non seulement l’arrêt immédiat du groupe mais aussi un bouleversement artistique mondial : des centaines de batteurs réalisèrent soudain qu’il existait un avant et un après Bonham. Le son Zeppelin n’a jamais survécu à cette amputation monumentale — tout projet ultérieur portera éternellement l’ombre du géant disparu. Pour comprendre comment cette décision a scellé l’histoire : la fin de Led Zeppelin.

La perception publique et les fausses idées sur sa vie et sa mort

Les mythes ont la dent dure : Bonham traîne encore aujourd’hui l’image réductrice d’une bête incontrôlable, symbole parfait de l’excès rock’n’roll. C’est oublier son dévouement maladif pour son art, son amour évident pour sa famille (rarement mis en avant) et sa passion quasi maniaque pour chaque nuance rythmique. Ce n’est pas anodin : malgré ses combats personnels, Bonham travaillait sans relâche à perfectionner son jeu jusqu’au dernier jour.

Réduire sa trajectoire fulgurante à une simple chute relève soit de la malveillance soit de l’ignorance crasse. Oui, il a payé cher ses excès… Mais son génie créatif n’a jamais vacillé ; ce sont ces années trop courtes qui rendent aujourd’hui son héritage plus précieux encore.

John Bonham, le batteur qui a fait vibrer le monde 🌎

On peut décortiquer son jeu à l’infini, multiplier les analyses techniques ou psychologiques : rien n’efface la force singulière que John Bonham a injectée dans chaque mesure. Sa puissance n’a rien d’une caricature, elle structure l’espace sonore et dicte la trajectoire d’un groupe entier. Son groove irréductible échappe à l’imitation ; il a redéfini le concept même de « tempo » dans le rock, à la fois ancré et flottant, sauvage et nuancé. Ce n’était pas un simple accompagnateur : Bonham a élevé la batterie au rang d’architecte du son, imposant la pulsation comme force créatrice et non plus servile. Soyons clairs — il faut réécouter Led Zeppelin en se concentrant sur la moindre frappe : on découvre un univers caché derrière chaque roulement, chaque silence habité.

Points essentiels :

- Puissance et expressivité hors norme : aucun autre batteur n’a su conjuguer violence et subtilité avec une telle autorité.

- Groove novateur : il a imposé des dynamiques élastiques, métissées de jazz, blues et funk dans un cadre rock alors sclérosé.

- Influence planétaire éternelle : son empreinte se retrouve chez tous les batteurs majeurs post-1980, qu’ils l’admettent ou non.

Le bois résonne encore dans les studios poussiéreux, la peau tendue vibre sous mille baguettes anonymes : tant que retentit l’écho de Bonham, le cœur du rock ne cessera jamais de battre.