Ce texte explore l’origine du blues, loin de l’image figée d’un manuel poussiéreux. Pour comprendre ce qu’était (et ce qu’est) le blues, il faut en révéler la puissance subversive. Il faut saisir les conditions sociales qui lui ont donné naissance. Il faut en rappeler l’inventivité musicale. Et surtout, il faut se souvenir que chaque note porte en elle la mémoire collective de la survie. Réduire le blues à une musique stéréotypée, c’est ignorer une grande partie de son histoire. À commencer par sa première moitié. Alors, on a pris le temps de rendre hommage à ce qui est sans doute l’un des plus grands chefs-d’œuvre de l’humanité.

Quelle est l’origine du blues ? Réponse éclair (3 idées fortes)

Le blues n'a jamais été un simple geste triste. Il a germé là où la terre colle aux chevilles, infusé dans le râle des work songs—ces chants de travail afro-américains qui, à force, cassaient le mutisme du champ de coton. On ne parle pas ici d'une musique poussiéreuse : chaque note contient la mémoire brûlante de la survie.

****Souviens-toi de la poussière.****

La souffrance, d’abord : impossible à domestiquer, elle se logeait dans le souffle rompu des coupeurs de canne. Résister ? Oui, par la voix, par la cadence collective—leur seule arme contre l’effondrement intérieur. Et puis improviser, toujours : pour que chaque instant sonne différemment, même sous l’ordre du fouet.

Souviens-toi de la poussière.

Dans ce triptyque fondateur—souffrance, résistance, improvisation—le blues s’est pétri. Le Delta du Mississippi n’a pas vu naître ce cri par hasard : sa terre noire battue des mêmes mains a servi d’amplificateur à cette vibration indocile.

Trois idées fortes à graver sur le manche

- Souffrance collective, distillée en notes tranchantes

- Résistance rythmique, martelée pour survivre ensemble

- Improvisation permanente, signature d’un peuple debout

Chants de travail afro-américains : une définition métissée

Les chants de travail afro-américains (« work songs ») ne sont pas seulement des plaintes monotones. Ils servent de métronome humain, calant les gestes harassants sur une pulsation commune. Cette musique scande le temps et donne une colonne vertébrale au groupe—la sève qui remonte le long du dos noueux des coupeurs de canne ; une énergie brute qui empêche la désintégration mentale sous le soleil et l’humiliation.

« Quand on tirait tous ensemble les sacs dans la cale, fallait bien qu’y ait un gars pour lancer le chant… sinon tout s’écroulait. L’silence tuait plus vite que les chaînes. » — Docker anonyme, La Nouvelle-Orléans

Le triptyque fondateur : souffrance, résistance, improvisation

Soyons clairs :

- Souffrance — C’est l’écho sale des nerfs tendus ; rien à voir avec une élégie romantique ! Ici la douleur se tord et devient cri collectif – comme la résonance poisseuse du métal rouillé.

- Résistance — Sans relâche, le groupe oppose au travail forcé un rythme obstiné. Ça tient grâce à l’énergie brute ; chaque battement repousse l’anéantissement – odeur âcre du cuir mouillé sous les ongles.

- Improvisation — S’adapter ou s’effondrer ; voilà le mantra ! Les variations vocales sont imprévisibles, comme les orages soudains dans les champs – une vapeur brûlante qui brouille la vue.

Pourquoi le Delta du Mississippi est devenu l’épicentre

Le Delta—attention ! Ce n’est pas un delta géographique classique mais plutôt une vaste plaine alluviale au nord-ouest du Mississippi où la terre noire fonctionne comme une peau de tambour tendue sur toute une région. Plus de 200 plantations y battaient au tempo imposé par la monoculture du coton ; en 1900, près de 90% des ouvriers agricoles étaient afro-américains (la plupart descendants directs d’esclaves).

La concentration humaine et sonore unique à cet endroit a forgé une identité musicale obsédante : impossible d’ignorer comment chaque bourrasque charriait son lot d’accords mineurs jusqu’aux abords crasseux des juke joints.

Les racines africaines du blues : rythmes, instruments, cosmologie

La lignée du blues ne se lit pas seulement dans les archives poussiéreuses, elle s’écoute sur la peau tendue d’une kora, là où la poussière rouge du Sahel se mêle à l’argile du Delta. Dès que la brume matinale s’accroche aux cordes, il devient évident que le dialogue transatlantique n’a jamais cessé.

Du kora à la guitare slide : continuités inattendues

Charley Patton n’aurait jamais mis les pieds en Gambie, mais sa guitare sonnait comme un écho rêche au jeu des griots mandingues. La kora, harpe-luth d’Afrique de l’Ouest (21 cordes !), partage cette obsession du pincement syncopé et des motifs lancinants. La technique du "bottleneck" ou slide sur une guitare National résonateur rappelle le glissement de calebasse contre corde chez les virtuoses sénégalais.

- Cordes : 21 sur la kora / 6 sur la guitare – mais toutes captent l’air chargé d’électricité.

- Pincement : alternance pouce-index pour les deux ; pulsation « tire-et-relâche ».

- Slide/bottleneck : tube de métal (ou goulot !), même intention spectrale que le frottement de doigt humide sur une calebasse de kora.

Ce n’est pas anodin si le rôle de soliste dans les ensembles blues s’inspire du griot—leader mélodique, improvisateur insatiable.

Gammes pentatoniques : ADN sonore transatlantique

Écoutez bien ! Que ce soit dans les chants Bambara ou sous les doigts tordus de Robert Johnson : cinq notes flottent entre deux mondes. Des chercheurs butés ont longtemps nié l’évidence alors qu’il suffit d’un piano désaccordé pour retrouver ces intervalles familiers. Voici un tableau qui ne ment pas :

| Note | Occurrence dans chants mandingues | Occurrence chez Robert Johnson |

|---|---|---|

| do | ✓ | ✓ |

| ré | ✓ | ✓ |

| mi | ✓ | ✓ |

| sol | ✓ | ✓ |

| la | ✓ | ✓ |

L’ADN sonore du blues est pentatonique ou il n’est rien. Ceux qui prétendent le contraire devraient essayer d’accorder une kora un soir sans lune…

Call and response : dialogue ancestral, du griot au chanteur de champ de coton

Je me souviens d’un soir poisseux à Bamako, la poussière collée jusqu’au fond du tympan. Un vieux griot pose une phrase sur son ngoni ; la foule ramasse ce refrain et le renvoie — comme un miroir brisé qui multiplie l’écho. Cet échange modela littéralement les field hollers et work songs afro-américains :

« Kélé na! Kélé na! » (Combat vient! Combat vient!)

« An bè taa! An bè taa! » (Nous y allons! Nous y allons!)

Entre deux silences, cette forme—que certains croient naïve—structure chaque cri et chaque plainte du blues rural US. Ce n’est pas un détail folklorique : c’est la colonne vertébrale invisible reliant Mali et Mississippi.

Esclavage et plantations : les work songs comme matrice sonore

Il faut avoir rêvé dans une baraque délabrée sous la lune pour saisir ce que charrient les work songs. Rien à voir avec un folklore décoratif – ces chants sont des machines de survie, forgées sur l’enclume quotidienne du champ, du port ou du bayou. La sueur imbibe chaque syllabe, le rythme des outils martèle la poussière : voilà le vrai terreau du blues.

Fonctions sociales des chants de travail : coordination, catharsis, codes secrets

- Coordination : Quand les dockers (stevedores) traînent des câbles ou soulèvent des cargaisons énormes, le meneur lance « Haul away boys! », chaque réponse fuse et cale les gestes. Sans la pulsation collective, tout s’effondre. Exemple : sur les docks de La Nouvelle-Orléans, un cri lancé, vingt bras suivent.

- Catharsis : Le chant gronde comme un exutoire. Les coupeurs de canne balancent leurs plaintes dans l’air brûlant – transformer la douleur en vibration partagée leur permet d’éviter l’implosion intérieure. L’anecdote circule d’un vieux coupeur qui n’a jamais pleuré, sauf quand il chantait « Another Man Done Gone » à la fin de la journée.

- Codes secrets : Derrière certains refrains anodins se cachent des messages clandestins – « Steal away » voulait dire « prépare-toi à t’enfuir ». Passer un mot d’ordre sous le nez du contremaître : ce n’est pas anodin.

Stevedores, coupeurs de canne, métayers : micro-variantes régionales

Prenez un docker qui cogne la pelle sur les quais : son tempo est court, sec, synchronisé aux coups réguliers (pelle/marteau). Comparez au coupeur de canne : machette longue et balancement sinueux — le chant épouse le geste ample et brûlant. Puis il y a les métayers (sharecroppers), coincés entre deux saisons et deux dettes : leur blues traîne en longueur, tempo étiré comme une houe raclant la terre pauvre. Pas besoin d’aller bien loin : chaque outil sculpte sa cadence.

Entre deux silences : l’apparition des blue notes

Il y a ce moment suspendu, entre deux frappes—la voix glisse sans s’accrocher ni au majeur ni au mineur. C’est la tierce mineure flottante : ni claire ni trouble. Cette note bleue saigne dans l’air comme une plaie ouverte juste avant qu’on referme le silence.

C’est elle qui fait frissonner la nuque ; cette instabilité volontaire découle directement des work songs où chacun tirait vers sa propre tristesse irrésolue.

Negro spirituals & camp meetings : le souffle religieux dans le blues

Le camp meeting : transe collective au cœur des bois

Imagine une nuit où la sève du pin colle aux narines. Sous la voûte épaisse, les flambeaux jettent leur lumière orange sur une foule rassemblée en cercle. Les pieds battent la poussière noire tandis que les mains claquent un rythme polyrythmique—c'est là, en pleine nature, que naît la transe du camp meeting. On chante, on danse, on crie parfois jusqu'à l'extase. Les voix montent et descendent comme des volées d'oiseaux surpris ; le "ring shout"—une ronde sacrée issue d'Afrique de l'Ouest—agit ici comme catalyseur. La frontière entre chair et esprit s'effrite.

À force de veiller dans la moiteur nocturne, certains participants tombent littéralement en transe : la douleur du quotidien s'égoutte dans la sueur collective. On se souvient de ce vieux conteur qui disait avoir vu une femme danser jusqu'à l'aube sans jamais rompre sa cadence—preuve vivante que la musique pouvait scinder le temps.

Du sacré au profane : frontières musicales poreuses

Il est illusoire de croire à une séparation nette entre spirituals et blues. Même mélodie, deux mondes ; il suffit d’un accent pour glisser d’un Amen crépitant à un gémissement profane. Ce va-et-vient constant façonne tout le paysage sonore sudiste.

- "Go Down Moses" devient plainte de libération sous les doigts d’un guitariste perdu.

- "Wade in the Water" passe du chœur dominical à l’incantation nocturne des juke joints.

- "This Little Light of Mine" dérape parfois en ritournelle râpeuse après minuit.

La dialectique sacré/profane infuse chaque note : on pleure Dieu et soi-même sur le même intervalle !

Le blues n’est pas né contre Dieu mais avec lui, dans une tension permanente entre espoir mystique et désespoir ordinaire.

L’apport des hymnes méthodistes et baptistes

C’est sous la pression syncopée des cantiques méthodistes que certaines formules mélodiques s’invitent dans le blues. Prenez "Let Us Break Bread Together" : son motif descend en gamme devient riff effleuré par Muddy Waters cent ans plus tard. Autre exemple : "Do Lord Remember Me", repris tantôt sur orgue poussiéreux tantôt sur guitare slide grinçante—preuve que ces hymnes ne restent pas confinés à l’église mais infusent partout où traîne un cœur cabossé.

Du Delta au monde : diffusion géographique et mutation urbaine

Chemins de fer et Great Migration : la route vers Chicago et Detroit

Les rails n’ont jamais été neutres. Dès les années 1910, plus de six millions d’Afro-Américains désertent le Sud pour le vacarme industriel du Nord – Chicago, Detroit ou New York. Le train devient alors l’harmonique qui siffle dans la nuit, motif obsédant dans les paroles blues ("le Midnight Special", "le train de Memphis"). Ce grondement d’acier ne transporte pas que des corps : il charrie la mémoire, la rage, l’espoir compressé en valises de toile. Partir, c’est quitter la poussière du Delta mais aussi injecter ce blues rural dans le béton des villes-mondes. Les gares pullulent de musiciens prêts à électriser leurs complaintes : leur voix se mêle au tumulte urbain – rien n’est plus pareil après ce voyage.

Électrification de la guitare : réponse au vacarme industriel

Dire que la guitare électrique vient juste du progrès technique, c’est rater tout le sel. La réalité ? Dans les usines métallurgiques ou sur les docks glacés du Nord, les stevedores doivent hurler plus fort que les machines—et la guitare suit ! Saturée, amplifiée à outrance pour percer ce magma sonore, elle broie les anciens arpèges. Buddy Guy lui-même raconte comment le blues devint cri d’usine avant d’être solo héroïque. Il est évident que l’électrification du blues est indissociable des conditions ouvrières de l’époque.

Naissance des styles régionaux : Delta, Piedmont, Chicago blues

Comparer ces styles revient à mettre côte à côte trois fantômes qui s’ignorent…

| Style | Rythme | Instrumentation | Artistes clés |

|---|---|---|---|

| Delta | Lourd, syncopé ; bottleneck | Guitare slide, voix râpeuse | Charley Patton, Son House |

| Piedmont | Fingerpicking fluide ; syncopes | Guitare acoustique polyphonique | Blind Boy Fuller, Rev. Gary Davis |

| Chicago | Shuffle urbain ; groove carré | Guitare électrique saturée, harmonica amplifié | Muddy Waters, Howlin’ Wolf |

Le fingerpicking Piedmont file comme une rivière fuyante ; le bottleneck Delta sonne sec comme un coup de fouet ; le shuffle Chicago explose comme une sirène d’usine—aucun ne triche sur ses racines.

Pionniers emblématiques : de Charley Patton à B.B. King

Charley Patton, Son House : pères spirituels

Charley Patton, ça racle la gorge comme un shot de bourbon oublié sous la pluie. Timbre râpeux, rugosité de l’écorce : sa voix fendait l’obscurité des juke joints du Delta sans jamais s’excuser. Avec Son House – autre prêcheur reconverti en chaman du bottleneck – ces deux figures forment le socle nerveux du blues rural. Leur influence ne se mesure pas en nombre de disques vendus (ridicule), mais dans chaque main calleuse qui prend une guitare slide.

Une nuit d’insomnie, trois heures du matin tapantes, j’ai laissé tourner un 78 tours de Patton sur un vieux phonographe. L’aiguille craquait comme un os sous la neige : impossible de fermer l’œil tant le son semblait traverser les murs et me fouetter la nuque. C’est ça, leur pouvoir – réveiller les morts et bousculer les vivants.

Robert Johnson : mythe et réalité d’un carrefour

Arrêtons le cirque ! Le pacte avec le diable, c’est du folklore gonflé à bloc après coup. Oui, Johnson chantait l’étrangeté, la peur, la route – mais son « crossroad », c’est surtout la métaphore de vies éclatées entre deux mondes. En deux sessions d’enregistrement (San Antonio en novembre 1936 et Dallas en juin 1937), il grave seulement 29 morceaux…

C’est tout : pas d’accord occulte, juste une urgence brûlante et une technique ahurissante que beaucoup n’ont jamais su décoder.

Muddy Waters, Howlin’ Wolf : l’ère électrique

Là où Chicago gronde, Muddy Waters cogne ses riffs sur ampli Fender : saturation comme gageure contre le vacarme de la ville. Howlin’ Wolf? Il rugit littéralement dans le micro : puissance gutturale — l’impression qu’il va avaler l’ampli tout entier!

Comparatif express :

- Muddy Waters : phrasé traînant, glissando sensuel, langue collée au groove urbain.

- Howlin’ Wolf : aboiement rauque, vibrato fiévreux — une bête acculée qui refuse de mourir sans hurler.

Côté féminin : Ma Rainey, Nina Simone — voix gainées de velours abrasif

Ma Rainey n’a rien d’une figurante – elle enveloppe toute la salle dans sa voix profonde et commande respect autant que désir. Chaque syllabe est une gifle satinée qui rappelle que le blues ne se conjugue pas qu’au masculin. Nina Simone ? Sa voix frotte et caresse tout à la fois ; elle épouse le combat et brode des blessures neuves dans chaque reprise.

- Influence sur le blues féminin : 5/5 🎤 pour chacune !

- Présence scénique : électrisante — aucune concession au cliché victimaire.

- Résistance incarnée : elles transforment la douleur en arme affûtée ; question d’instinct plutôt que d’école.

Influences croisées : quand le blues engendre jazz, rock et soul

La synapse blues-jazz : Louis Armstrong

Louis Armstrong n’a pas juste inventé le swing : il l’a distillé à partir du squelette harmonique du blues, jusqu’à rendre poreuses les frontières entre les genres. Son apprentissage dans les églises et sur les trottoirs de La Nouvelle-Orléans l’imprègne d’abord de chants blués, avant que son cornet ne modèle des improvisations inédites. Prenez "West End Blues" (1928) : structure de 12 mesures, chromatismes tirés des blue notes—Armstrong étire la forme blues jusqu'à la faire basculer dans un nouveau monde rythmique. Le swing n’est qu’un blues soulevé par la syncope, pas une rupture mais une transfiguration. Sans l’influence du blues, le jazz n’aurait jamais atteint son rayonnement actuel.

Rock britannique : Clapton, Rolling Stones, Hendrix

Si vous croyez encore que les british ont inventé le blues-rock tout seuls… Vraiment ? Les guitares électriques d’outre-Manche n’ont fait que renvoyer à l’Amérique un fleuve chargé d’échos – le fleuve est revenu arroser sa source. Clapton pioche chez Robert Johnson ; les Stones vampirisent Muddy Waters ; Hendrix brûle tout et tresse Willie Dixon dans ses solos psychédéliques.

Trois riffs repris – histoire de mémoire circulaire:

- "Love in Vain" (Stones, 1969 – Robert Johnson)

- "Crossroads" (Cream/Clapton, 1968 – Johnson aussi)

- "Red House" (Hendrix, 1967 – structure blues classique à la Elmore James)

Impossible de nier : ce recyclage n’est pas innocent, il fabrique un aller-retour identitaire où Londres finit par rééduquer Chicago !

Soul & R&B : mélodie blues dans droits civiques

Le cœur du soul pulse au rythme des plaintes bleues. Dans les années 1960, alors que la lutte pour les droits civiques déchire l’Amérique ségrégationniste, le blues irrigue chaque ligne de basse et chaque syllabe chantée. Nina Simone incarne cette fusion : sa reprise de "Mississippi Goddam" embrase littéralement la marche sur Washington en 1963 – chanson née dans l’urgence après l’attentat raciste de Birmingham. Difficile d’imaginer Aretha Franklin ou Ray Charles sans ce spectre ancestral qui gronde sous leurs voix. Le R&B devient ainsi langage codé pour exiger justice aussi bien qu’amour.

Sans le cri matriciel du blues, ni soul ni protest song ne pourraient mordre aussi fort dans la chair sociale.

Impact social et symbolique : le blues, bande-son de la résilience afro-américaine

Le blues n’est pas seulement un cri perdu dans la poussière des routes du Sud. Il est ciment social, chronique obstinée de la lutte contre l’effacement. Chaque note porte, au-delà du chagrin, une ruse de survie : on s’y raconte pour ne pas disparaître.

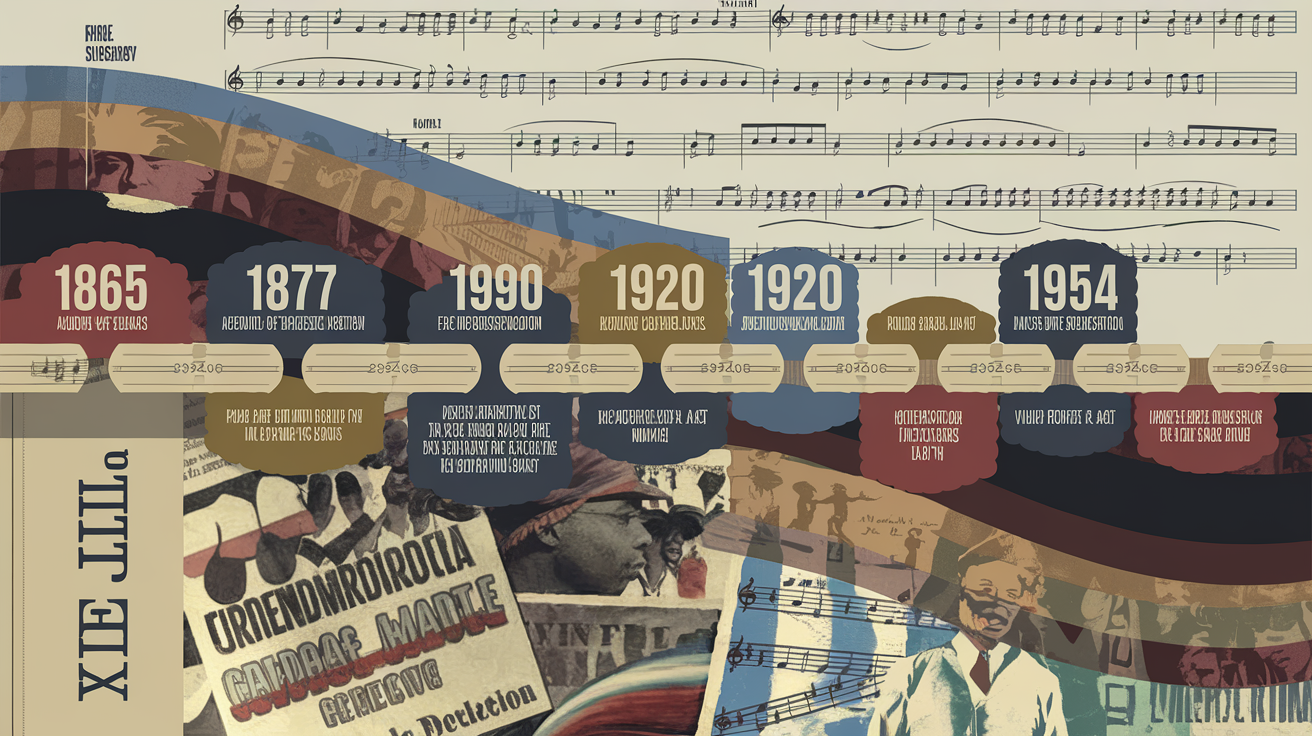

Du code noir aux marches pour la liberté

1865 : abolition officielle de l’esclavage. En réaction, surgissent les Black Codes (1865-1866), qui corsettent brutalement les libertés nouvellement acquises.

1877 : fin de la Reconstruction, retour en force des élites blanches dans le Sud.

1890 : lois Jim Crow légalement installées – ségrégation institutionnalisée, humiliations quotidiennes inscrites dans l’espace public…

1920 : Harlem Renaissance – affirmation culturelle noire.

1954 : Brown v. Board of Education – premier coup de boutoir contre la ségrégation scolaire.

1964-1965 : Civil Rights Act puis Voting Rights Act – enfin des droits civiques sur le papier, arrachés à force de marches et d’hymnes blués hurlés devant les matraques.

Langage crypté des paroles : trois métaphores-récifs

Les paroles du blues ne disent jamais tout : elles dissimulent dans chaque double sens un code pour qui sait entendre.

| Métaphore | Signification cachée |

|---|---|

| "High water" | Catastrophe imminente ou montée de la violence raciale (souvent allusion aux lynchages ou inondations synonymes d'exode forcé) |

| "Train" | Symbole du départ vers le Nord, mais aussi espoir d’émancipation (la liberté à portée de rails) |

| "Black snake" | Menace omniprésente : souvent incarnation codée du Ku Klux Klan ou d’un contremaître brutal |

Soyons clairs : aucun répertoire « traditionnel » blanc n’a porté ce genre de charge subversive avec autant d’intensité poétique sous contrainte policière…

Héritage contemporain : slam, hip-hop, revival acoustic

Difficile de rater ce continuum ! Le groove sombre du blues irrigue encore chaque vers scandé par les poètes urbains et les MCs insomniaques. Le hip-hop découpe le réel en samples nerveux exactement comme Charley Patton maltraitait ses cordes ; le slam recycle la plainte rythmique en uppercut verbal. Même l’acoustic revival revient fouiller la terre noire du Delta.

Opinion insomniaque : On croit avancer ; en vérité on tourne – boucle temporelle où chaque génération retrouve « sa » note bleue pour exorciser l’angoisse moderne. Impossible d’éteindre cette résonance : elle rampe et pulse, indifférente aux modes ou à l’oubli volontaire.

Conclusion – Ce qu’il faut retenir sur les origines du blues

En refermant ce périple, retiens surtout la brûlure sensorielle du blues — il ne s’agit pas d’une relique, mais d’un feu souterrain. Hérité du choc frontal entre l’Afrique arrachée et l’Amérique brutale, le blues n’a cessé de muter : mémoire partagée de la résistance, langage codé sous surveillance, cri d’identité taillé dans la poussière et la chair. Les work songs, le rythme pentatonique et la tension sacrée/profane bâtissent un socle vivant ; rien n’est figé.

5 points-mémos à retenir

- Le blues naît de la survie collective, pas du chagrin individuel.

- Sans la pulsation africaine (griots, pentatonique, call-and-response), rien de tout cela ne résonne vraiment.

- La douleur devient force rythmique ; improviser n’est jamais un luxe, mais une arme.

- L’industrialisation nordique a électrifié les guitares en même temps que les ouvriers eux-mêmes.

- Parole cryptée : chaque chanson camoufle une ruse de liberté sous des refrains en apparence simples.

Entre deux silences, laisse la note bleue vibrer.