Il y a tout juste 30 ans, le guitariste de Mayhem était poignardé à mort par le leader de Burzum. Si son meurtre a marqué l’ère du temps, il ne fut que la conclusion tragique d’une vie entière de radicalité musicale. Car avant tout, Euronymous fut un génie dont la créativité et les obsessions continuent d’irradier le metal extrême. Pour le pire, souvent. Pour le meilleur, encore plus souvent. C’est cette histoire que nous vous racontons ici : une histoire de riffs tranchants, de sonorités brutes et de subversion sonore. Une histoire où les faits divers reflètent un art unique en son genre. Une histoire où la musique se joue entre vie et mort.

Euronymous, architecte maudit du black metal norvégien ⛧

Qui était Øystein Aarseth, alias Euronymous ?

Il y a des noms qui résonnent dans l’obscurité comme des cris d’alerte, et soyons clairs : Øystein Aarseth, alias Euronymous, fait partie de cette chair vive qui a bousculé tout un pan de la musique norvégienne. La Norvège de la fin des années 80 ne ressemblait pas encore à ce cliché polaire pour touristes néo-folk ; c’était un terrain vague, saturé par l’ennui et le conformisme rock FM. Euronymous détestait franchement l’époque : trop lisse, pas assez de chaos ni de bruit véritable.

Avant d’incarner le monolithe sombre de Mayhem, Aarseth s’essaye à la guitare dans Checker Patrol puis dans une éphémère formation punk nommée Flowers in the Dustbin. Peu d’archives subsistent — preuve que l’intérêt était alors limité — mais cela montre que sa quête sonore n’a jamais été dictée par une mode ou une recette scandinave standard.

Il avouera une fascination quasi maladive pour les disques sales et possédés de Venom, les atmosphères occultes de Black Sabbath, les riffs furieux de Slayer, ainsi qu’une affection secrète pour certains groupes allemands comme Sodom à leurs débuts.

Premières influences musicales d’Euronymous

- Venom (UK)

- Black Sabbath (UK)

- Slayer (USA)

- Sodom (Allemagne)

- Bathory (Suède)

Entre deux silences dans sa chambre d’adolescent à Oslo, il rumine déjà la naissance d’un son qui prendra le monde musical en traître. Ce n’est pas un détail : son esthétique – costume noir, cheveux longs, croix inversées – ne jaillit pas du vide mais bien d’une frustration chronique face au manque de radicalité ambiante.

La genèse de Mayhem : fondation et premiers pas

Tout commence alors que la rage gronde. En 1984, avec Jørn Stubberud (Necrobutcher) et Kjetil Manheim, Aarseth fonde Mayhem. Le mot d’ordre est simple : aller plus loin que tout le monde. Pas question de singer Metallica ou Judas Priest : il leur faut inventer un autre langage sonore. Mayhem n’est donc pas né du hasard mais du rejet pur et dur du statu quo musical norvégien.

Les premières démos sont enregistrées avec des moyens dérisoires – anecdote véridique : certains riffs auraient été composés sur un ampli cassé dont seul le canal distordu fonctionnait correctement !! Le groupe se moque des conventions techniques ; ils veulent du bruit abrasif, sec, presque désincarné.

Leur volonté ? Provoquer un malaise immédiat chez ceux qui écoutent. Dès les balbutiements du groupe transparaît cette obsession pour l’extrême sonore et visuel, prémices à ce qui deviendra l’étendard noir du black metal norvégien.

Histoire complète des labels extrêmes

Le rôle central d'Euronymous dans la définition du son Mayhem

L’importance de la vision d’Euronymous dans Mayhem est souvent sous-estimée. Sa guitare ne cherche pas la virtuosité gratuite ; elle manipule la matière sonore pour créer des riffs tranchants comme des éclats de glace sale. L’évolution entre les démos crues et les premiers enregistrements officiels montre son travail d’affinement des textures, rendant chaque accord presque douloureux à entendre.

Euronymous assume ce rôle de compositeur principal avec un dogmatisme rare : il contrôle tout — tempo, tonalité, ambiance — refusant tout compromis sur la brutalité recherchée. Il impose une esthétique de la "laideur" revendiquée : production froide, batterie martiale, chant spectral… Rien n’est laissé au hasard, sauf l’imprévisible.

Vidéo live de Mayhem à l'époque d'Euronymous : énergie brute et chaos scénique.

Deathlike Silence Productions et le label Helvete : des épicentres de la scène

En 1987, alors que le metal extrême made in Oslo est encore marginal, Euronymous fonde Deathlike Silence Productions — clin d'œil au morceau "Deathlike Silence" de Sodom. Son objectif est de fédérer autour de sa vision radicale ceux qui partagent cette haine féconde contre la normalité musicale européenne.

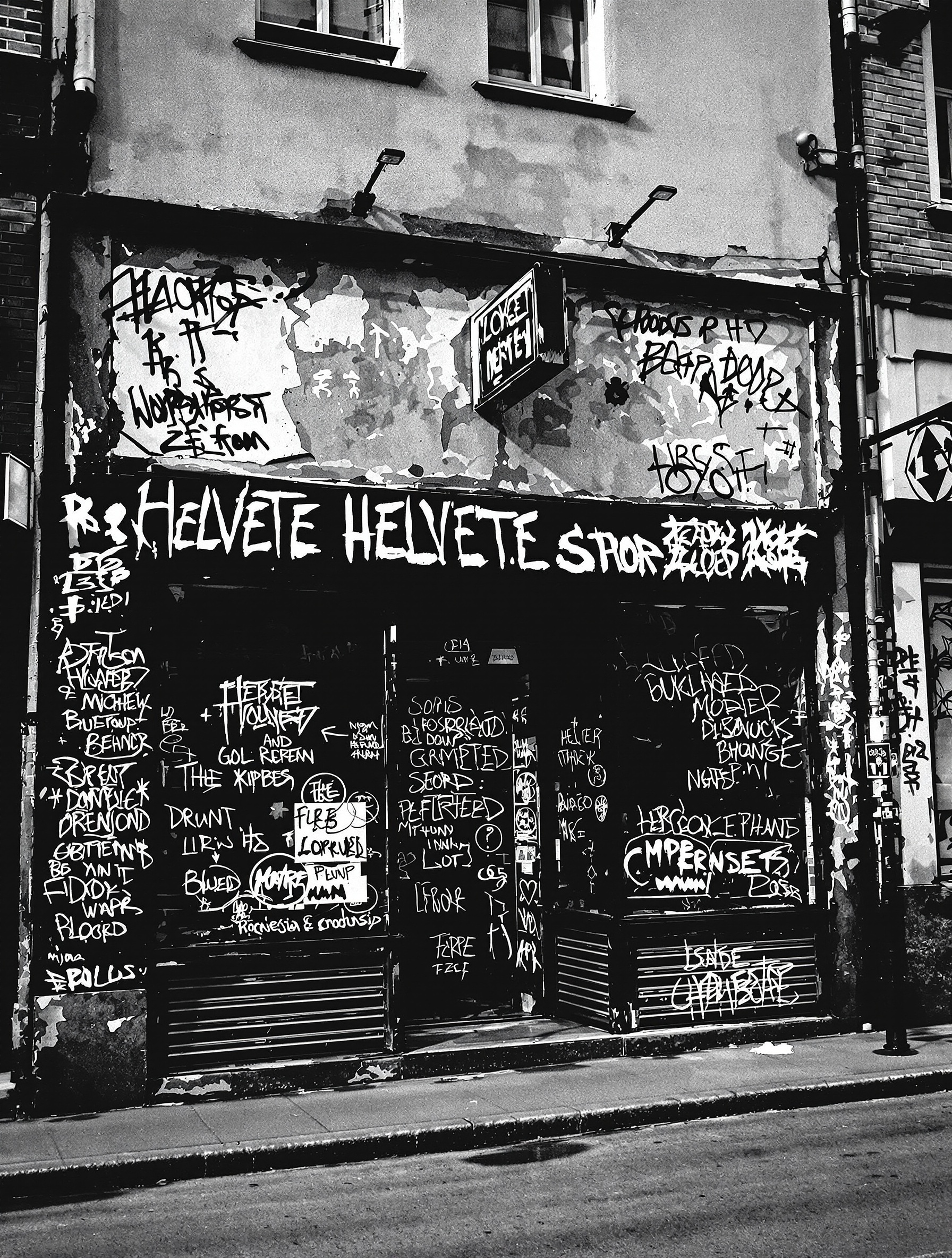

Helvete ouvre ses portes en 1991 au cœur d’Oslo : plus qu’un simple magasin de disques underground, c’est un carrefour essentiel où traînent Fenriz (Darkthrone), Samoth (Emperor) ou Vikernes (Burzum). On y échange des démos obscures venues d’Europe centrale, on complote contre les imposteurs du metal commercial…

Les murs eux-mêmes conservent encore cette atmosphère toxique et créative.

Parmi les groupes marquants distribués ou signés : Burzum (avant la rupture fatale), Abruptum (Suède), Enslaved… Mais aussi certains outsiders français ou polonais que seule cette boutique mettait en avant — preuve que, à cette époque, Oslo était le centre nerveux mondial du mal-être musical extrême.

L'influence d'Euronymous au-delà de la musique : une philosophie radicale

"Le Black Metal Inner Circle" : mythes, réalités et contrôle

Le fameux "Black Metal Inner Circle" n’a jamais été une société secrète verrouillée comme on l’imagine souvent. Ce terme, forgé par Euronymous au cœur du Helvete d’Oslo, désignait un noyau dur de fidèles partageant ses visions nihilistes et anticivilisation. L’objectif était de contrôler la légitimité sur la scène, qui avait droit à la parole, et qui devait être ignoré ou moqué. Une volonté de structurer l’anarchie ambiante.

Des figures comme Fenriz (Darkthrone), Faust (Emperor) ou Samoth (Emperor) gravitent dans ce cercle restreint. La plupart ne pratiquent pas la violence physique mais manipulent symboles, provocations, codes visuels et idées extrêmes. Leur but : bâtir une forteresse sonore et idéologique contre la fadeur occidentale.

« Le black metal doit être intransigeant, brutal et dangereux. Nous voulons infecter le monde avec nos visions. » — Euronymous

Ce n’est pas anodin : en imposant ces frontières mouvantes autour du Helvete, Euronymous a créé un climat de suspicion et de compétition malsaine – mais aussi une émulation artistique rarement égalée dans l’histoire des musiques extrêmes.

L'esthétique du choc : imagerie, provocations et influences occultes

On oublie trop souvent que le choc visuel fut savamment orchestré. Au-delà des pochettes macabres — Dead peint comme un cadavre pour ressusciter l’angoisse médiévale, photos de scène où le sang coule sans effet spécial cheap — c’est toute une esthétique d’opposition frontale qui s’impose. Les textes puisent dans l’imagerie sataniste façon Anton LaVey mais aussi dans des rites païens obscurs ; les performances scéniques flirtent avec l’automutilation réelle.

Détail rarement évoqué par les critiques mainstream : Euronymous s’inspire explicitement du look militarisé des Brésiliens de Sarcófago et repousse le kitsch de Kiss ou King Diamond au profit d'une terreur plus sèche, plus authentique. Le noir mat des cuirs répond à l’hostilité sociale revendiquée.

La relation complexe avec Dead : entre fascination et désintégration

Euronymous rencontre en 1988 Per Yngve Ohlin — alias Dead — âme suédoise rongée par l’obsession mortifère. Leur relation n’a rien du duo complémentaire romantisé par certains documentaires Netflix ; elle oscille entre vénération mutuelle de la noirceur absolue et antagonisme toxique quotidien.

Dead introduit le célèbre corpsepaint pour ressembler littéralement à un cadavre sur scène. Ce détail anecdotique marque durablement Mayhem — soyons honnêtes : personne avant lui n’avait osé aller aussi loin dans la négation même du vivant lors d’une performance musicale.

Mais l’étrangeté tourne à la rancœur : isolé, Dead supporte mal les provocations incessantes d’Euronymous (qui aurait encouragé sa dépression… voire davantage). Lorsque Dead se suicide en 1991 dans une maison forestière norvégienne, Euronymous photographie froidement le cadavre avant d’avertir quiconque (!), allant jusqu’à collecter des fragments pour en faire des "souvenirs" morbides…

Aucune frontière du tabou n’était respectée : tout devenait matière sonore ou iconographique, même les pires tragédies humaines.

L'héritage sonore : l'impact sur les générations futures de musiciens

Le sillon rugueux de Mayhem à l’époque Euronymous a laissé mille influences diffuses sur une généalogie noire encore active aujourd’hui. Musiciens norvégiens, chiliens, polonais ou français retiennent cette approche dogmatique du riff sale et hypnotique.

- Darkthrone (Norvège)

- Emperor (Norvège)

- Immortal (Norvège)

- Gorgoroth (Norvège)

- Marduk (Suède)

- Mgła (Pologne)

- Deathspell Omega (France)

- Watain (Suède)

- Leviathan (États-Unis)

Peu osent encore avouer combien leur propre identité doit à ce chaos méthodiquement semé par un homme obsédé par l’absolu bruitiste — mais c’est là toute la puissance spectrale d’Euronymous : hanter chaque note grinçante jouée depuis trois décennies sur tous les continents.

Le crépuscule sanglant : l'assassinat d'Euronymous et ses répercussions

Les événements menant au drame : tensions, menaces et trahisons

Soyons clairs, la rivalité Euronymous/Varg Vikernes n'a rien d'une banale querelle de musiciens frustrés. C'est une lutte de pouvoir féroce entre deux egos à vif, marquée par des divergences idéologiques profondes (primauté du chaos pour l’un, nationalisme mystique pour l’autre), mais surtout par une suspicion maladive qui gangrène tout le Black Circle norvégien.

Les conflits financiers autour de Burzum et Deathlike Silence Productions attisent bientôt la haine. Varg suspecte Euronymous de ne pas vouloir lui verser ses royalties ; en contrepartie, Euronymous craint que Varg — trop incontrôlable — le court-circuite sur la scène. Des menaces circulent, amplifiées par la paranoïa du cercle restreint. Plusieurs témoignages évoquent même un pacte de mort informel : « c’était soit Varg qui tuait Euronymous, soit l’inverse ». Personne ne dormait tranquille dans cette Oslo saturée de rumeurs toxiques.

Le meurtre par Varg Vikernes : une confrontation fatale

10 août 1993, Schweigaards gate, Oslo : Varg Vikernes s’introduit chez Euronymous accompagné de Blackthorn. Prétexte officiel ? Régler une histoire de contrat discographique — belle farce. La réalité est autrement plus glaçante : après un échange brutal, Varg poignarde à mort Euronymous (23 coups recensés par l’autopsie !), puis quitte les lieux sans se retourner.

Le procès s’ouvre rapidement : Varg revendique une forme d’auto-défense face aux menaces qui pesaient sur lui — prétendant même qu’Euronymous planifiait son propre assassinat. La froideur clinique du crime glace encore aujourd’hui toute tentative de romantisation du geste.

Pour creuser la question des figures controversées du metal extrême et dépasser les versions édulcorées ou sensationnalistes : Dossier détaillé sur les figures controversées du metal extrême

Les conséquences immédiates : panique, répression et désinformation

L’assassinat secoue d’emblée la scène black metal norvégienne et internationale. On parle d’un climat de panique généralisée : certains membres du cercle prennent la fuite ou détruisent des preuves compromettantes ; d’autres affichent un cynisme glacial pour masquer leur peur réelle. L’État norvégien lance une opération policière spectaculaire — perquisitions, arrestations (dont Faust d’Emperor peu après pour un meurtre sans lien direct), mise sous surveillance des groupes et réseaux suspects.

La presse généraliste s’empare aussitôt du fait-divers et multiplie les approximations douteuses : on décrit les musiciens comme des satanistes déments ou des pyromanes nazis… La vérité se dissout dans le sensationnalisme ambiant tandis que la scène peine à faire son propre examen critique.

Points clés :

- Choc immédiat sur la scène black metal nordique (fuite, paranoïa accrue)

- Répression policière sans précédent dans le milieu musical extrême norvégien

- Déformations médiatiques massives et amalgames idéologiques persistants

Le mythe persistant de "Dawn of the Black Hearts" et autres controverses

Ce n’est pas anodin : le décès d’Euronymous amplifie le culte morbide autour du personnage… mais aussi toutes les controverses jamais purgées. La sortie pirate de ‘Dawn of the Black Hearts’, avec en pochette la photo du cadavre de Dead prise par Euronymous lui-même (!), scandalise autant qu’elle fascine — créant une icône impure dont personne ne sait vraiment quoi faire.

On murmure encore sur ses « souvenirs » prélevés lors du suicide de Dead (accusations cannibales jamais prouvées), ainsi que son rôle supposé dans les incendies d’églises alors qu’il fut souvent plus spectateur que pyromane actif. Sa mort clôt brusquement l’époque mythologique du black metal… tout en ouvrant la porte aux récupérations posthumes les plus cyniques.

« L’image d’Euronymous a été métamorphosée mille fois depuis sa mort – icône radicale pour certains, avertissement morbide pour d’autres ; mais toujours instrumentalisée au gré des besoins médiatiques ou artistiques… »

Comprendre la figure d'Euronymous : génie torturé et personnage controversé

Les motivations profondes d'Euronymous : au-delà de la simple violence

Réduire Euronymous à un simple provocateur serait une erreur. Ses interviews de 1992-1993 révèlent un homme obsédé par l’idée de prendre le contrôle de la scène black/death metal, non pour flatter son ego, mais pour imposer une vision sonore intransigeante. Il voulait une musique extrême plus fanatique, plus authentique, presque dangereuse pour l’auditeur lambda. Certains y voient un nihilisme dévorant, d’autres une volonté de créer une contre-culture radicale sans compromis.

Une anecdote bien trop peu relayée : Euronymous affirmait vouloir « rendre les gens plus religieux et fanatiques » (source : interview 1992), preuve que la pure violence n’était jamais dissociée d’une quête quasi mystique du dépassement des limites musicales et sociales. D’où cette fascination pour le choc esthétique, la déstructuration volontaire du beau…

Il est difficile de trancher entre posture et sincérité. Euronymous était-il guidé par un idéalisme noir ou piégé dans sa propre mythologie ? Sans doute les deux, partagé entre authenticité brute et théâtralisation du mal.

La perception par ses pairs : admiration, peur et répulsion

💔

Les musiciens norvégiens étaient divisés à son sujet : certains, comme Faust (Emperor), voyaient en lui un chef charismatique, tandis que d’autres, comme Necrobutcher (Mayhem), avouaient avoir envisagé de l’assassiner. Beaucoup oscillaient entre fascination pour son jusqu’au-boutisme artistique et dégoût face à ses manipulations froides, voire une peur pure devant ses obsessions morbides. Le terme « tyran » revient souvent chez ceux qui fréquentaient Helvete, mais personne ne nie son rôle structurant dans la scène.

L'héritage posthume : comment Euronymous continue d'influencer le metal extrême

Les éléments clés de l'héritage d'Euronymous :

- Innovation sonore : riffs abrasifs, production volontairement sale, refus des codes classiques.

- Ethique DIY : fondation du label Deathlike Silence Productions, réseaux underground mondiaux.

- Esthétique provocatrice : culte du corpse paint, imagerie sataniste/paganiste détournée, performances scéniques limites.

- Influence persistante sur Mayhem mais aussi Emperor, Darkthrone et au-delà (culte posthume documenté après sa mort).

- Hantise permanente dans tous les débats sur « l’authenticité » en black metal moderne.

L'empreinte durable d'Euronymous dans l'histoire du black metal

- Il est difficile de dissocier histoire et mythe autour d’Euronymous : il incarne à la fois le créateur génial et le tyran incontrôlable.

- Sa mort tragique a figé sa figure en légende noire, culte indiscutable chez les puristes et repoussoir ailleurs.

- Aucun autre acteur du black metal n’a laissé une empreinte aussi paradoxale sur trente ans de musiques extrêmes. Omettre Euronymous, c’est effacer le cœur du chaos nordique.