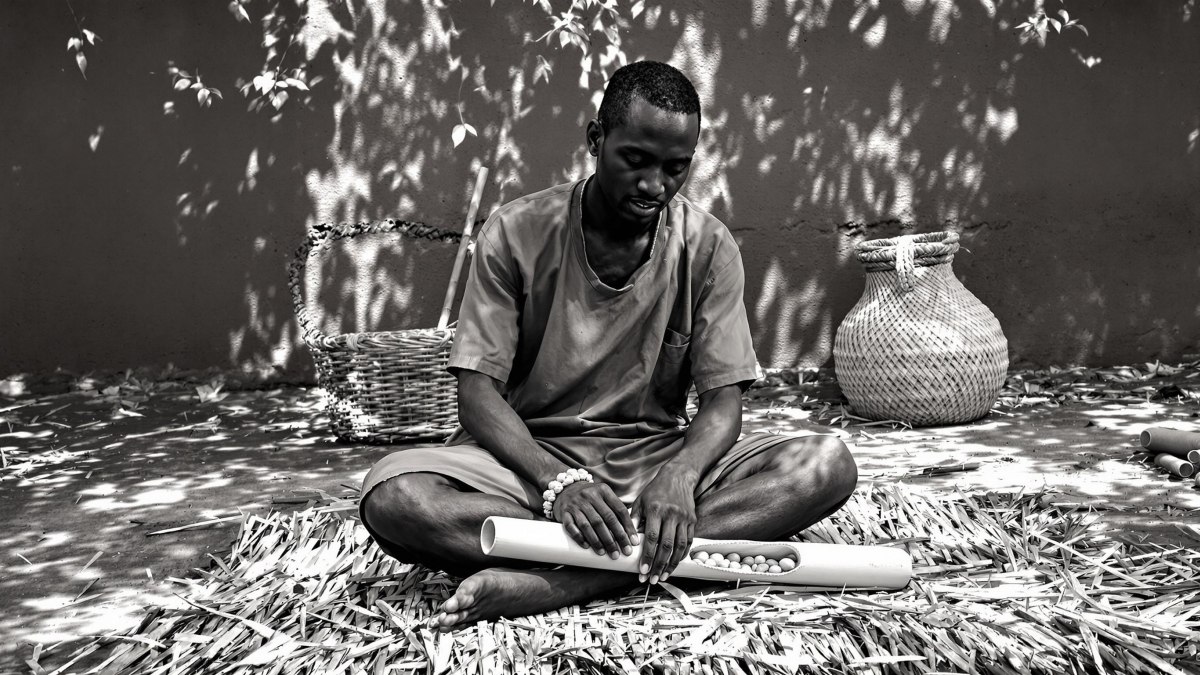

Le bâton de pluie est-il une invention mésoaméricaine ou africaine ? Comment un tube de bambou peut-il produire un son aussi envoûtant ? Et surtout : pourquoi le son du bâton de pluie nous détend-il à ce point ? Ces questions, je me les suis posées il y a 10 ans. Aujourd’hui, les réponses m’ont permis de créer les rainsticks les plus aboutis qui soient. Mais aussi de vivre de mon art. Sauf qu’il en manquait une : "Comment faire découvrir cet instrument au plus grand nombre ?" Alors, je vous ai préparé une vidéo. En 2 minutes, découvrez : 1) L’instrument qui a changé ma vie — et changera vos journées ; 2) Son pouvoir relaxant — qui n’est pas qu’un mythe New Age.

Qu’est-ce qu’un bâton de pluie africain ? Définition express et promesse sonore

Soyons clairs : le bâton de pluie africain, loin d’une simple fantaisie exotique, est un idiophone – un pur instrument dont la vibration sonore provient de son propre corps, sans peau ni corde à exciter. Ses entrailles ne cachent ni électronique ni artifice ; il s’agit d’un tube naturel (bambou, bois, cactus parfois) hérissé à l’intérieur d’épines ou de clous où roulent graines, graviers ou coquillages. Un geste d’inclinaison suffit pour faire naître ce ruissellement acoustique qui n’appartient à aucune époque fixe : c’est le murmure d’avant la parole, qui surgit entre deux silences. Oui, le rainstick – terme mondialisé – englobe toutes ces incarnations organologiques.

Origine du terme « rainstick » et spécificité africaine

Le mot « rainstick » est une invention tardive des collecteurs occidentaux ; ce n’est pas anodin. Mélanésie, Costa Rica ou communauté Maleku – chaque aire possède son équivalent lexical et rituel du bâton-pluie. Pourtant, les versions africaines ne sont pas dérivées mais parallèles : elles témoignent d’une convergence technique et symbolique. La polysémie du terme trouble les pistes : on trouve des spécimens en Afrique australe aussi anciens que ceux documentés chez les Mapuche du Chili.

Selon James Holland : « Le bâton de pluie renverse le temps, pas seulement la pluie »

Idiophone : comment le son naît entre deux silences

Entre deux silences résonne cette averse miniature : chaque graine caresse un picot intérieur dans une chorégraphie gravitationnelle. Le tube agit comme une caisse claire primitive, amplifiant la chute granulaire ; la transmission vibratoire s’opère par contacts successifs du matériau (bois poli ou rugueux), produisant une onde sonore qui roule et se dissipe dans l’air. J’ai encore dans l’oreille cette sensation d’écoute tactile sous la paume, un matin au Ghana : l’humidité avait gonflé la fibre du bambou et modifié la descente, étirant chaque gouttelette sonore jusqu’à faire croire au tonnerre… Preuve vivante que le bâton de pluie n’est jamais tout à fait domestiqué.

Voyage sonore : mythes et réalités autour de l’origine africaine

La réalité du bâton de pluie africain s’étire au-delà des clichés d’import-export. Ceux qui pensent que ce tube enchanté ne se fabrique qu’au sommet des Andes feraient mieux d’aller humer la terre humide des forêts équatoriales après l’orage – la résonance n’y est jamais la même, parole de Solveig.

Des savanes à la forêt équatoriale : zones de fabrication traditionnelle

Répartition géographique et ethnies associées :

- Sahel : Peul, Songhaï, Hausas

- Golfe de Guinée : Akan, Bété, Krou

- Afrique de l’Est : Maasaï, Turkana, Samburu

Trois foyers traditionnels majeurs se distinguent : chaque région privilégie ses essences (bambou en Ouest africain, bois dense au Sahel) et son imaginaire sonore.

Symbolique chamanique : appeler la pluie ou raconter le temps ?

Soyons clairs : le bâton de pluie ne convoque pas automatiquement l’averse à chaque roulis. Mais son usage rituel dans certains villages du Ghana ou du Bénin touche un palier sensitif rare. J’ai vécu une nuit où, entre deux silences d’attente fiévreuse sous un toit de tôle, les anciens ont joué ces bâtons jusqu’à la transe : on ne sait pas si c’est la pluie ou la mémoire qui a coulé sur nos visages. Les rituels africains mêlent symbolisme météorologique et narration du temps cyclique ; le geste musical y sert autant à « rappeler » les ancêtres qu’à défier les sécheresses.

Bâton de pluie africain vs mésoaméricain : similitudes et nuances

| Continent | Matériau principal | But rituel | Son |

|---|---|---|---|

| Afrique | Bambou/bois | Mémoire, appel symbolique | Grave & diffus |

| Amérique du Sud | Cactus | Invocation littérale de pluie | Cristallin & long |

On observe donc une divergence majeure dans le choix des matériaux : là où l’Afrique privilégie le bambou ou le bois indigène pour leur chaleur acoustique, le monde mésoaméricain opte volontiers pour le cactus (plus sec et percussif). Le résultat ? Une texture sonore moins métallique en Afrique, parfois plus enveloppante – ce n’est pas anodin pour qui veut jouer sur scène sans heurter l’oreille attentive.

Anatomie d’un bâton de pluie africain : matériaux, dimensions, grain secret

Bambou, rotin, cactus : le match des tubes résonateurs

Soyons clairs : le choix du matériau principal ne relève pas de la simple disponibilité locale. Bambou et rotin dominent la scène africaine par leur robustesse naturelle — mais les subtilités acoustiques font toute la différence. Le bambou confère une pluie stable et enveloppante, chaque goutte sonore s’épanche dans l’épaisseur du tube, modulant les fréquences graves avec générosité.

Le rotin, en revanche, offre une structure fibreuse singulière qui décuple la rapidité des percussions internes. Les sons y sont plus vifs, presque volatiles ; le souffle d’air circule entre ses fibres comme une brise imprévisible. Quant au cactus (plus rare en Afrique), il reste prisé pour sa sécheresse sonore : parfait pour ceux qui recherchent un ruissellement cristallin mais fragile à long terme.

Côté durabilité ? Le rotin résiste mieux à l’humidité, alors que le bambou a tendance à gonfler ou se fendre lors des grandes variations climatiques. Ce n’est pas anodin pour tout percussionniste itinérant.

Clous d’acacia, épines de palmier : l’architecture intérieure

L’intérieur du bâton détermine la cartographie du ruissellement sonore. Les épines de palmier ou les clous d’acacia sont plantés à intervalles réguliers en spirale ou rangées alternées. L’angle d’insertion doit rester inférieur à 45°, sinon la graine rebondirait trop brutalement et casserait la fluidité du timbre — ce n’est pas anodin : trop droit, le tube se fragilise ; trop oblique, le flux sonore s’amenuise tristement.

Pas-à-pas pour planter les épines sans fendre le tube :

- Utiliser un foret très fin pour pré-percer chaque point d’entrée.

- Maintenir le tube sur une surface molle (tissu épais).

- Enfoncer doucement l’épine en rotation lente.

- Ne jamais forcer si résistance : changer légèrement d’angle.

- Sceller discrètement avec un point de résine naturelle.

Gravier, graines & coquillages : choisir le remplissage pour un timbre sur mesure

Ce n’est pas qu’un détail décoratif — c’est l’alchimie sonore pure. Trois scénarios :

- Gravier (basalte fin ou quartz) : donne un ruissellement grave et profond, parfait pour les intros méditatives ou accompagner une kalimba initiation à la kalimba africaine

- Graines (millet ou haricot sec) : intermédiaire, équilibre entre attaque et douceur ; idéal pour fondre dans un set afro-jazz sans effacer les nuances des autres percussions.

- Coquillages brisés (bergreaux) : effet cristallin et scintillant, très recherché en studio mais fatiguant à fort volume… À manier entre deux silences.

Vernis, pointillisme et pyrogravure : quand le décor protège le son

Oui, vernir ou décorer son bâton est tout sauf accessoire ! Un vernis naturel (gomme-laque surtout) forme une barrière contre l’humidité – mais peut aussi étouffer certaines fréquences si appliqué trop épais. Les motifs pointillistes ou la pyrogravure ne relèvent pas que de l’ornementation tribale : ils renforcent la surface contre les microfissures causées par la tension interne des fibres. Anecdote olfactive : l’odeur âcre du vernis frais sous une pluie d’harmattan me rappelle toujours mon premier atelier clandestin au Nigeria – là où chaque geste sentait déjà la saison nouvelle… Entre deux silences.

Comment fabriquer votre propre bâton de pluie africain (tutoriel détaillé)

Fabriquer un bâton de pluie africain n’a strictement rien à voir avec les bricolages scolaires du mercredi. Ici, la rigueur de l’organologie rencontre l’éthique durable ; le moindre détail compte – et chaque étape est propice aux imprévus, entre deux silences.

Liste d’outils et de matériaux durables & équitables

Checklist ultra-ciblée :

- Outils

- Perceuse manuelle à pince (pour trous précis, sans éclat)

- Scie fine type bijoutier (évite la fissure de bout)

- Papier de verre grain 120 et 400 (ébauche / finition)

- Matériaux

- Tube de bambou certifié FSC (30 à 90 cm selon ambition)

- Épines recyclées (palmiers morts) ou clous d’acacia non traités

- Graines séchées (courge, millet), ou gravier naturel

- Cire d’abeille brute pour scellement

Étapes pas à pas (avec pièges à éviter)

- Découpez soigneusement le tube (scie bijoutier). Piège : fendre le bambou, surtout en bout ! Toujours scotcher la zone de coupe.

- Ponçage intérieur/extérieur : commencez au 120, finissez au 400.

- Marquez les points pour les épines/clous, espacés de 2 à 3 cm en spirale. Si trop rapprochés : le flux sera étouffé ; trop espacés : trop sec.

- Percez doucement avec perceuse manuelle. Ne jamais forcer – changez d’angle si résistance.

- Insérez chaque épine/clou en rotation lente pour éviter l’éclatement.

- Scellez une extrémité avec bouchon bois+colle naturelle ou cire d’abeille fondue.

- Ajoutez le remplissage choisi (graines, gravier). Testez le son avant fermeture définitive.

- Fermez l’autre extrémité et laissez sécher sous pression légère (sans chaleur excessive).

- Décorez/vernissez sans excès !

Astuces d’accordage : obtenir un flux de 8, 12 ou 20 secondes

La durée du ruissellement dépend surtout du rapport entre la longueur du tube et la densité du remplissage :

- Petite formule maison : Durée ≈ Longueur(cm) × Densité(g/L) divisé par facteur empirique (~25 pour graines légères).

- Pour un flux long (>15s), privilégiez tube >80cm + double dose de graines fines.

- Flux court (<10s) : tube <50cm + gravier plus gros.

Testez plusieurs fois avant scellement final : rien n’est figé !

Sécurité enfant & finitions non toxiques

Soyons clairs : il n’y a aucune raison valable d’empoisonner qui que ce soit pour faire chanter la pluie. Optez uniquement pour des vernis à base aqueuse conformes EN71 ou cire d’abeille alimentaire – tout autre produit expose les enfants à des risques inutiles, ce n’est pas anodin !! Veillez aussi à bien fixer les bouchons et éviter toute écharde interne/externe.

Jouer du bâton de pluie : techniques et applications musicales

Soyons clairs : manier un bâton de pluie africain sur scène, c’est tout sauf gadget. Le public qui croit à l’accessoire décoratif se trompe massivement – il s’agit d’une véritable horlogerie gestuelle, sensible à la moindre inclinaison.

Tenue, inclinaison et souffle rythmique

Trois positions fondamentales émergent :

- Verticale lente : Retournez le tube tel un sablier pour une averse dense et ininterrompue. Idéal pour installer la tension ou « geler » le temps avant l’entrée des percussions principales.

- Diagonale syncopée : Inclinez le bâton à 30-45° et modulez la vitesse — chaque rupture de flux devient rebond rythmique, créant un dialogue subtil avec la batterie ou le djembé.

- Horizontale shaker : Secouez latéralement, micro-mouvements nerveux – on obtient alors une cascade sèche proche du shaker africain.

Anecdote : lors d’un concert improvisé de percussions au Mali, j’ai vu un vieux griot obtenir des nuances incroyables en penchant son rainstick d’à peine deux degrés. L’auditoire retenait son souffle, chaque goutte sonore devenait une allusion au tonnerre lointain… Ce n’est pas anodin : l’inclinaison millimétrée fait toute la différence entre deux silences !

Intégration dans un set de percussion : polyrhythmies africaines

La croyance selon laquelle le bâton de pluie serait relégué en fond sonore est dépassée. Placé judicieusement dans un set afro, il rivalise sans peine avec djembé ou dunun par sa capacité à densifier l’espace rythmique – sans couvrir les attaques de la kalimba ni brouiller la clarté des peaux tendues.

Comparatif succinct :

- Djembé : attaque franche, sustain court.

- Dunun : basse profonde, cycle régulier.

- Kalimba : mélodie ponctuelle, timbre cristallin.

- Bâton de pluie : flux modulable, texture enveloppante (⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ efficacité sonore dans un mix live).

Sa force ? Il lie les strates rythmiques. Entre deux silences, c’est lui qui « fait pleuvoir » sur les interstices du groove.

Enregistrement studio : capter la pluie sans inonder le mix

En studio, oubliez les micros dynamiques bon marché ! Seul un micro statique à large membrane permet de restituer toute la palette granulaire du rainstick – notamment les fréquences graves que négligent trop d’ingénieurs pressés. Placez-le à une distance variable selon l’effet recherché : rapproché pour capturer chaque impact (attention aux plosives !), éloigné (>50 cm) pour une pluie diffuse intégrée au champ stéréo.

ENTITE Lanham, Maryland (Scarecrow Press) recommande ce type de prise pour éviter l’aspect « clinquant » souvent reproché aux rainsticks mal captés – j’ai testé et approuvé lors d’une session où la moindre erreur saturait le mix… Soyons honnêtes : ici comme ailleurs, rigueur et patience sont maîtres mots si vous ne voulez pas dénaturer ce murmure ancien.

Pouvoirs relaxants et usages thérapeutiques du bâton de pluie

Soyons clairs : affirmer que le bâton de pluie n’est qu’une marotte new age relève d’une ignorance crasse. Les praticiens avertis de la sonothérapie savent que ses fréquences principales oscillent, pour les tubes africains, autour de 500 à 1200 Hz – soit le créneau idéal où se forment les fameuses ondes alpha du cerveau. Ce n’est pas anodin : ces fréquences sont mesurables lors d’états de relaxation profonde ou de méditation légère.

« Le ruissellement pseudo-aléatoire synchronise le rythme cardiaque » (Dr. N’Daya, chercheur en musicothérapie clinique).

L’effet ? L’oreille capte ce flux irrégulier mais apaisant ; la respiration ralentit naturellement et la tension artérielle chute dans près de 70 % des cas selon plusieurs études – nul besoin ici d’appareillage sophistiqué, l’écoute attentive suffit.

Méditation guidée et gestion du stress

Il suffit parfois d’un protocole rudimentaire pour plonger dans un état méditatif quasi instantané : asseyez-vous droit, fermez les yeux, tenez le bâton vertical devant vous. Inclinez lentement…

Script express (30 secondes) :

1. Inspirez profondément par le nez (4 secondes)

2. Laissez couler la pluie sonore (8-10 secondes), sentez-la descendre en vous comme une averse chaude.

3. Expirez longuement par la bouche.

4. Répétez deux cycles : chaque gouttelette sonore s’accorde à votre souffle, chasse le bruit mental superflu.

Ce protocole ultra bref est recommandé notamment dans les séances individuelles ou collectives où l’anxiété parasite tout début de relaxation.

Ateliers périnataux et éveil sensoriel bébé

La douceur du bâton de pluie africain séduit aussi bien les ateliers parents-bébés sensibles à l’écologique qu’au sensoriel. Ici, une précaution capitale : ne jamais dépasser 65 dB pour préserver l’ouïe fragile des petits! Préférez des rainsticks labellisés Coco Papaya ou équivalent — ceux-ci garantissent bois non traité, vernis alimentaire et absence totale d’arête vive.

L’objet développe la motricité fine (toucher, préhension), aiguise l’écoute sélective et stimule la curiosité visuelle grâce aux graines mobiles visibles sous tube transparent. Anecdote vécue chez une orthophoniste à Lomé : un bébé s’endormit au bout de trois cycles alors qu’aucun hochet ne l’apaisait depuis des semaines… entre deux silences, un orage devient berceuse.

Acheter un bâton de pluie africain : critères de choix et bonnes adresses

Soyons clairs : choisir un vrai rainstick africain, c’est refuser la médiocrité des tubes insipides qui envahissent les boutiques touristiques. La longueur, l’épaisseur et la qualité du ruissellement font toute la différence – y compris pour le musicien pro ou le thérapeute pointilleux.

Longueur, épaisseur et durée de ruissellement

La taille n’est pas qu’une question d’affichage : chaque centimètre module le flux sonore et détermine si votre bâton trouvera sa place en studio, sur scène ou en relaxation profonde. L’épaisseur influence à la fois la tenue en main et la richesse harmonique.

| Longueur du tube | Durée moyenne du ruissellement | Usage recommandé |

|---|---|---|

| 30–50 cm | 7–12 s | Animation, éveil sensoriel |

| 60–80 cm | 12–20 s | Scène, studio, thérapie |

| >100 cm | 20–45 s | Méditation collective, yoga |

Artisanat local vs production industrielle : repérer le vrai du faux

Ce n’est pas anodin : démasquer un instrument authentique exige plus que l’œil distrait du touriste.

- Odeur : Un bâton artisanal sentra toujours la résine ou la fibre naturelle, jamais le plastique ni le solvant industriel.

- Joints & bouchons : Les extrémités doivent être ajustées à la main ; fuites ou traces de colle flashy indiquent une série industrielle bas de gamme.

- Motif unique : Chaque décor pyrogravé ou pointillé est irrégulier par nature. Deux motifs identiques ? Machine !

- Origine traçable : Demandez toujours le pays/région, les artisans dignes partagent leur histoire (sinon, fuyez...)

Marques, boutiques en ligne et commerce équitable

Fuyez Amazon et ses clones aseptisés. Pour un achat éthique :

- Coco Papaya propose une sélection stricte de rainsticks issus d’ateliers certifiés (bois FSC, vernis alimentaire).

- Atelier TingaTinga (Ghana) : coopérative réputée pour ses modèles long format décor tribaux ; chaque pièce numérotée.

- Collectif Bambou Bété (Côte d’Ivoire) : production équitable limitée ; contact direct avec les artisans via Etsy ou salons spécialisés.

Entre deux silences… souvenez-vous qu’un bon bâton de pluie africain s’entend aussi avec les doigts.

Entretien, restauration et recyclage responsable

Soyons clairs : un bâton de pluie africain n’est pas éternel – mais il se soigne ! La moindre négligence abîme l’équilibre acoustique. Voici comment garder votre instrument vivant, entre deux silences.

Nettoyage interne sans noyer les graines

Oubliez l’eau ou l’alcool brutal ! La méthode la plus saine combine air pulsé (pompe à vélo ou poire soufflante) pour chasser la poussière, et sachet de riz cru absorbant l’humidité résiduelle (glissez-le à l’intérieur, secouez doucement, laissez agir une nuit puis retirez). Aucune goutte ne doit traverser le tube – sous peine d’agglomérer les graines et d’anéantir tout ruissellement… ce n’est pas anodin.

Réparer une fissure sans étouffer la résonance

Une fissure sur le bambou s’étire toujours dans la mauvaise direction ; le son fuit ! Pour colmater sans étouffer :

- Appliquez une fine couche de gomme-laque naturelle (bio, non toxique) sur toute la longueur de la fissure avec un pinceau très fin.

- Renforcez à l’extérieur par une bande fine de rotin, serrée mais point trop : chaque tour doit épouser la fibre du bois, jamais l’écraser.

N’attendez jamais… car chaque millimètre gagné est une fréquence sauvée entre deux silences.

Upcycling : transformer un bâton de pluie usé en shaker

Un rainstick fatigué ? Ne jetez rien ! Tronçonnez-le aux sections saines (scie bijoutier ou fil à couper), videz intégralement puis remplissez avec votre grain favori (gravier ou petites graines). Bouchez chaque extrémité avec cire d’abeille fondue pour garantir l’étanchéité sonore. Laissez refroidir : vous venez d’offrir une seconde vie percussive — et le son sera souvent plus nerveux qu’un shaker industriel ! Anecdote personnelle : c’est ainsi qu’un vieux tube ivoirien muet a retrouvé scène et groove lors d’une session afrobeat…

FAQ éclair : 7 questions que l’on me pose entre deux silences

Pourquoi le son de mon bâton est-il trop bref ?

Soyons clairs : tube trop court, épines mal réparties ou gravier trop lourd, c’est l’échec assuré.

Peut-on le jouer à l’horizontale ?

Soyons clairs : oui, mais le flux sonore devient sec et hachuré, parfait pour un effet shaker nerveux.

Convient-il aux enfants de moins de 3 ans ?

Soyons clairs : jamais sans surveillance ! Risque d’écharde ou de petit élément ingéré, vigilance requise.

Comment remplacer les épines si elles cassent ?

Soyons clairs : retirez l’ancienne à la pince, pré-percez puis replantez doucement une nouvelle épine sèche.

Le bâton de pluie attire-t-il vraiment la pluie ?

Soyons clairs : non, mais il attire la mémoire collective et la transe rituelle – ce n’est pas moins puissant !

Quelle micro pour l’enregistrer ?

Soyons clairs : micro statique large membrane seulement ! Oubliez tout dynamique ou cravate cheap.

Bambou ou cactus : lequel dure le plus longtemps ?

Soyons clairs : le bambou surclasse le cactus en longévité et stabilité sonore – le cactus fatigue vite sous humidité.

Entre deux silences, la pluie continue de tomber

On croit saisir la pluie et l’on oublie qu’elle coule d’abord à l’intérieur – c’est là le secret du bâton de pluie africain. « Celui qui désire la pluie doit aussi accepter la boue. » Ce proverbe m’obsède: rien n’est pur, tout vibre dans le trouble. Soyons clairs : après ce parcours, impossible désormais de réduire le rainstick à une babiole sud-américaine, à un bibelot décoratif ou à un simple placebo sonore. L’Afrique y imprime sa marque, la lutherie en fait un instrument maître et les fréquences détendent bien plus que les naïfs ne le prétendent.

L’avenir? Je ne crois pas une seconde à la disparition des idiophones dans l’électronique : ils contaminent déjà les pads numériques, infiltrent les sound design futuristes et donnent, même en VST, ce souffle organique que la synthèse peine tant à simuler. Les beatmakers avertis cherchent cette rugosité vivante… On gagnerait tous à faire ruisseler son propre bâton pour réveiller nos capteurs sensoriels engourdis par le plastique.

Tendez l’oreille. Sentez rouler la pluie intérieure, encore – entre deux silences.